「このクルマにもっと画面が大きいカーナビを付けられないかなぁ」

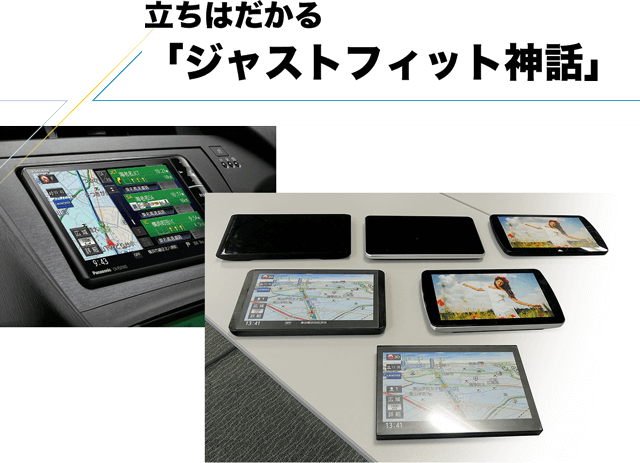

当時、設置スペース規格の7V型を超えるカーナビは

取り付けできないのが当たり前。

しかし、わたしたちには大画面化を望むユーザーの声が届いていました。

「どんなクルマにも取り付けできる大画面ナビを提供したい」

その想いから誕生したのが「フローティング構造」です。

車内の設置スペースに収めたカーナビ本体から、

ディスプレイを手前に浮き出させる。

その大胆な発想は、

7V型を越える大画面を、新車だけでなく、

乗り続けている愛車や軽自動車まで、

車種を問わず取り付けが可能な汎用性を実現したのです。

「ユーザーにとって快適なカーナビとはなんだろう」

プロジェクト開始にあたり、わたしたちが取り組んだのはユーザー視点でカーナビをゼロから見つめ直すことでした。

大画面化というアイデアが、本当にいいものなのか、もっとよくできる余地はないか。

それを測るため、カーナビに重要な要素をゼロベースで考え直す試みです。

「運転中に利用するカーナビにとって重要なことは、一目で画面の内容を理解できる視認性の高さとスムーズな操作性だ」

アイデアを出し合う中でプロジェクトチームはこの答えにたどり着きます。

大画面化は、カーナビの本質とお客様のニーズを同時に捉えた必達の目標であることが明確になったのです。

一方で、7V型を越える大画面ナビの装着は、車種に合った専用アタッチメントが必要とされ、

対応できる車種は売れ筋の新車に限られていました。

しかし、わたしたちが目指すのは“みんなのクルマ”に取り付けられる大画面。

軽自動車からミニバン、既販車にも取り付けられる大画面ナビはどうしたら実現できるのか。

粘り強く検討を続けた末にたどり着いたアイデアこそが、

規格スペースに本体を納め、そこからディスプレイを分離して浮き出させる「フローティング構造」。

それはカーナビ業界の常識を大きく覆すものでした。

「このクルマにもっと画面が大きいカーナビを

付けられないかなぁ」

当時、設置スペース規格の7V型を超える

カーナビは取り付けできないのが当たり前。

しかし、わたしたちには大画面化を望む

ユーザーの声が届いていました。

「どんなクルマにも取り付けできる

大画面ナビを提供したい」

その想いから誕生したのが

「フローティング構造」です。

車内の設置スペースに収めたカーナビ本体から、

ディスプレイを手前に浮き出させる。

その大胆な発想は、

7V型を越える大画面を、新車だけでなく、

乗り続けている愛車や軽自動車まで、

車種を問わず取り付けが可能な汎用性を

実現したのです。

「ユーザーにとって快適なカーナビとはなんだろう」

プロジェクト開始にあたり、

わたしたちが取り組んだのは

ユーザー視点でカーナビをゼロから見つめ直すことでした。

大画面化というアイデアが、本当にいいものなのか、

もっとよくできる余地はないか。

それを測るため、カーナビに重要な要素をゼロベースで考え直す試みです。

「運転中に利用するカーナビにとって重要なことは、一目で画面の内容を理解できる視認性の高さとスムーズな操作性だ」

アイデアを出し合う中でプロジェクトチームはこの答えにたどり着きます。

大画面化は、カーナビの本質とお客様のニーズを同時に捉えた必達の目標であることが明確になったのです。

一方で、7V型を越える大画面ナビの装着は、車種に合った専用アタッチメントが必要とされ、

対応できる車種は売れ筋の新車に限られていました。

しかし、わたしたちが目指すのは“みんなのクルマ”に取り付けられる大画面。

軽自動車からミニバン、既販車にも取り付けられる大画面ナビはどうしたら実現できるのか。

粘り強く検討を続けた末に

たどり着いたアイデアこそが、

規格スペースに本体を納め、そこからディスプレイを分離して浮き出させる「フローティング構造」。

それはカーナビ業界の常識を大きく覆すものでした。

「規格スペースにぴったり収まるカーナビ以外は売れない」

それは当時強く信じられていたカーナビ業界の常識であり、

社内にもそう考える人が多くいました。

「飛び出したディスプレイなんて売れるのか」

そんな疑念を払拭すべく担当者は2015年6月、

社内外に向け、新デザインの模型を披露することに踏み切ったのです。

2016年6月販売予定の製品デザインを

1年前に公開する異例の試みでした。

「規格スペースにぴったり収まるカーナビ以外は

売れない」

それは当時強く信じられていた

カーナビ業界の常識であり、

社内にもそう考える人が多くいました。

「飛び出したディスプレイなんて売れるのか」

そんな疑念を払拭すべく担当者は2015年6月、

社内外に向け、新デザインの模型を披露することに踏み切ったのです。

2016年6月販売予定の製品デザインを

1年前に公開する異例の試みでした。

「これはユーザーの求めているものだ」

実物イメージを見せたことで、

フローティング構造は、社内外を味方につけ、

開発に向けたモチベーションが一気に加速していきます。

反面、技術的な問題は山積みでした。

中でも最大の課題は「振動」

ディスプレイがカーナビ本体から浮き出す構造は振動の影響を受けやすく

実走テストでは画面がブレる、前に倒れてしまうという問題が頻発します。

ディスプレイの高さやポジションを前後に調整するための

可動機構がその大きな原因だったのです。

しかし、クルマは車種やメーカーによっても、シフトレバーや

ハザードランプスイッチなどの運転に必須な機構の配置が微妙に異なり、

位置調整ができない製品にしてしまえば画面がそれらに干渉してしまいます。

あらゆる車種に取り付け可能な汎用性を実現するには、

可動機構の課題は必ず乗り越えるべき壁でした。

「これはユーザーの求めているものだ」

実物イメージを見せたことで、

フローティング構造は、社内外を味方につけ、

開発に向けたモチベーションが一気に加速していきます。

反面、技術的な問題は山積みでした。

中でも最大の課題は「振動」

ディスプレイがカーナビ本体から浮き出す構造は振動の影響を受けやすく

実走テストでは画面がブレる、前に倒れてしまうという問題が頻発します。

ディスプレイの高さやポジションを

前後に調整するための

可動機構がその大きな原因だったのです。

しかし、クルマは車種やメーカーによっても、シフトレバーやハザードランプスイッチなどの

運転に必須な機構の配置が微妙に異なり、

位置調整ができない製品にしてしまえば画面がそれらに干渉してしまいます。

あらゆる車種に取り付け可能な汎用性を実現するには、

可動機構の課題は必ず乗り越えるべき壁でした。

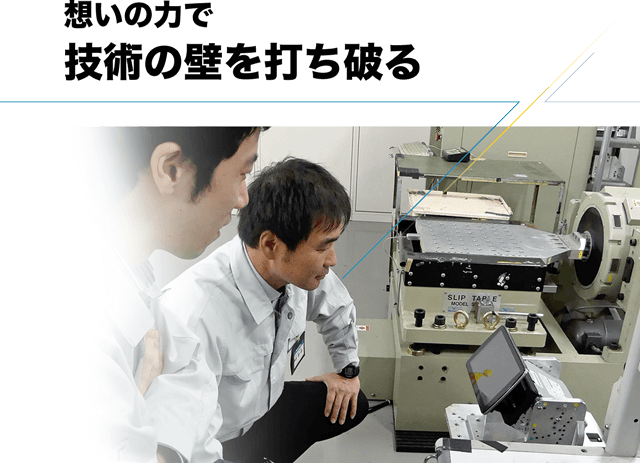

振動に強くするため可動機構の部品同士を近づけると、動きが悪くなり位置調整がしづらい。

逆に広げすぎると調整しやすいが、不安定で振動に弱くなる。

このジレンマを乗り越えるため、部品同士の組み合わせのバランスを試行しつつ、0.01mm単位で部品の金型を削る調整を繰り返し、動かしやすさと安定性の両立を追求していきました。

また、ディスプレイを支える支柱の形状や大きさを最適化し、クッション材を入れて衝撃を分散させる共振対策を施したことで、耐振動性は大幅に強化されたのです。

ここから担当者は、実装に向け振動の多い悪路を再現する試験機に張り付き、耐振動性の試験を繰り返し行います。その結果を元にさらに改良を施して試作したテスト機をクルマに取り付け、走行試験を繰り返しては、また改良を行う日々に明け暮れました。

「上下スライドさせようと背面のロックを解除した途端、ディスプレイがガタンと落下してシフトノブに置いた手を挟み、痛い思いをしました(笑)」

実験の日々を振り返って担当者はこう続けます。

「それがきっかけで、ブレない強さだけでなくて、安全に使えるやさしさの重要性を実感しました。思えば神様がヒントをくれたのかも知れませんね。」

この体験を元に、カーナビの開発では馴染みの薄かった油圧ダンパー(※1)の導入が決まり、ロック解除時もディスプレイの重みでゆっくりと動く工夫がなされたことで、安全性と上質感のある動作が生み出されました。

(※1)油の粘性を利用して圧力をかける仕組み

振動に強くするため可動機構の部品同士を近づけると、動きが悪くなり位置調整がしづらい。

逆に広げすぎると調整しやすいが、不安定で振動に弱くなる。

このジレンマを乗り越えるため、部品同士の組み合わせのバランスを試行しつつ、0.01mm単位で部品の金型を削る調整を繰り返し、動かしやすさと安定性の両立を追求していきました。

また、ディスプレイを支える支柱の形状や大きさを最適化し、クッション材を入れて衝撃を分散させる共振対策を施したことで、耐振動性は大幅に強化されたのです。

ここから担当者は、実装に向け振動の多い悪路を再現する試験機に張り付き、耐振動性の試験を繰り返し行います。その結果を元にさらに改良を施して試作したテスト機をクルマに取り付け、走行試験を繰り返しては、また改良を行う日々に明け暮れました。

「上下スライドさせようと背面のロックを解除した途端、ディスプレイがガタンと落下してシフトノブに置いた手を挟み、痛い思いをしました(笑)」

実験の日々を振り返って担当者はこう続けます。

「それがきっかけで、ブレない強さだけでなくて、安全に使えるやさしさの重要性を実感しました。思えば神様がヒントをくれたのかも知れませんね。」

この体験を元に、カーナビの開発では馴染みの薄かった油圧ダンパー(※1)の導入が決まり、ロック解除時もディスプレイの重みでゆっくりと動く工夫がなされたことで、安全性と上質感のある動作が生み出されました。

(※1)油の粘性を利用して圧力をかける仕組み

フローティング構造は、200車種以上の車輛データ取得と分析によって、

最適なモニター位置・サイズ、可動量の算出というデータ的アプローチ、

そして1台、1台実走テストを繰り返すことで

耐振動性を強化していく体感的アプローチの双方を

組み合わせることでついに実現に至りました。

従来の常識をくつがえす新機構は、見やすい9V型大画面を

144車種(※2)に取り付けできる汎用性を備えたのです。

(※2)2016年3月当時

また開発当初は予想されていなかったことですが、

浮き出すことによりディスプレイがドライバー側に近づいたことで

9V型の大画面が実際の数値以上に大きく感じることやタッチ操作が

楽に行えるという新たなユーザーメリットも生まれていました。

もし、わたしたちが単に優れた技術を製品に込めたいという想いだったなら、この挑戦は成功しなかったでしょう。

気が遠くなる実験と挑戦の日々を乗り越えられたのは

「多くのユーザーに見やすい大画面ナビを使えるようになってもらいたい」

というプロジェクトメンバーが共有していた想いがあったからなのです。

フローティング構造は、200車種以上の車輛データ取得と分析によって、最適なモニター位置・サイズ、可動量の算出というデータ的アプローチ、

そして1台、1台実走テストを繰り返すことで

耐振動性を強化していく体感的アプローチの双方を

組み合わせることでついに実現に至りました。

従来の常識をくつがえす新機構は、見やすい9V型大画面を144車種(※2)に取り付けできる汎用性を備えたのです。

(※2)2016年3月当時

また開発当初は予想されていなかったことですが、

浮き出すことによりディスプレイがドライバー側に近づいたことで9V型の大画面が実際の数値以上に大きく感じることやタッチ操作が

楽に行えるという新たなユーザーメリットも生まれていました。

もし、わたしたちが単に優れた技術を製品に込めたいという想いだったなら、この挑戦は成功しなかったでしょう。

気が遠くなる実験と挑戦の日々を乗り越えられたのは

「多くのユーザーに見やすい大画面ナビを使えるようになってもらいたい」

というプロジェクトメンバーが共有していた想いがあったからなのです。