デジタル補聴器の様々な機能

本体機能

充電式補聴器

リチウム二次電池を採用した充電式タイプ。使いやすさにこだわり、専用の充電ケースに収納するだけで簡単に充電できます。

ボタン電池式に比べて小さな電池を出し入れする必要がなく、

スイッチ類やボタン類が本体表面にない密閉構造にしたことで、汗・水・ホコリに強く故障しにくくなりました。(G4シリーズ:IP57相当、R5・C5シリーズ:IP68相当)

さらにR5やC5シリーズなら、電池残量をスマホアプリの表示と、補聴器本体から音声ガイドとでお知らせします。

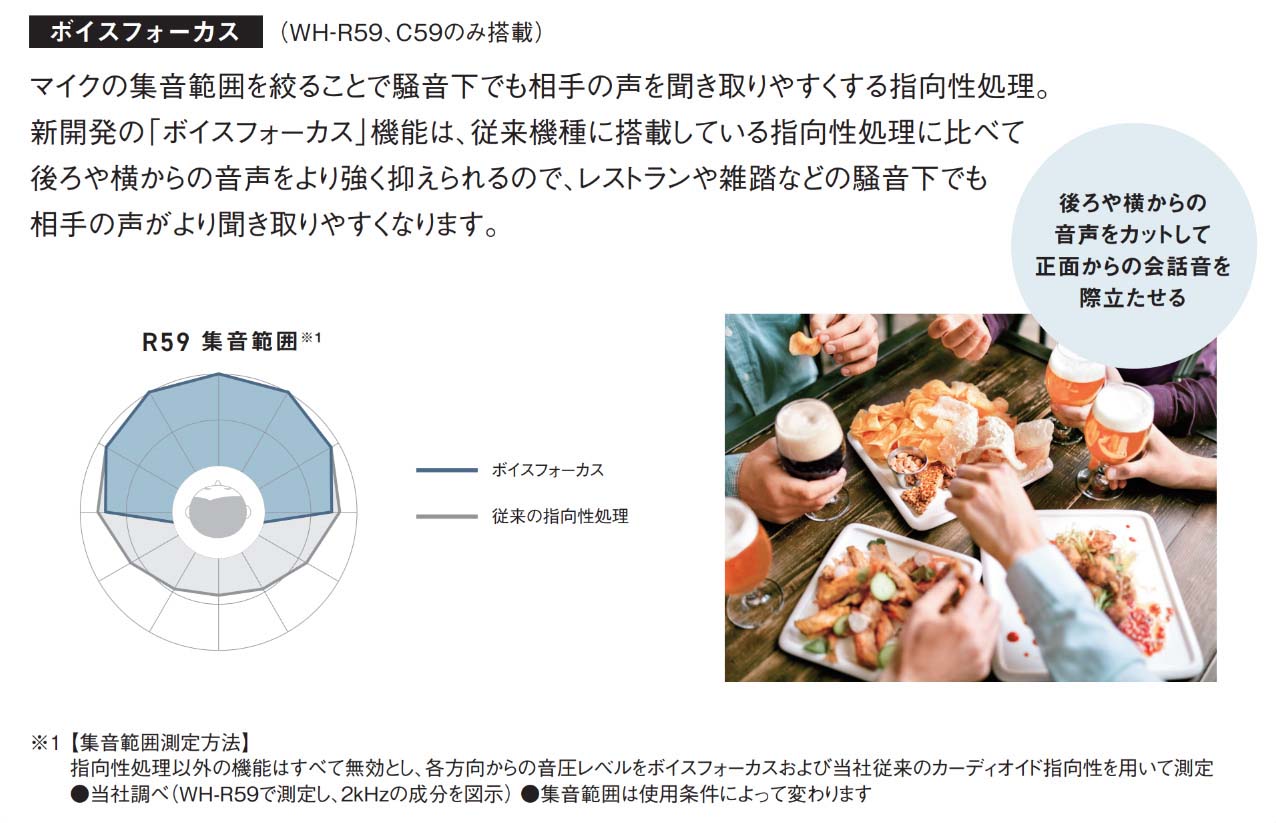

ボイスフォーカス

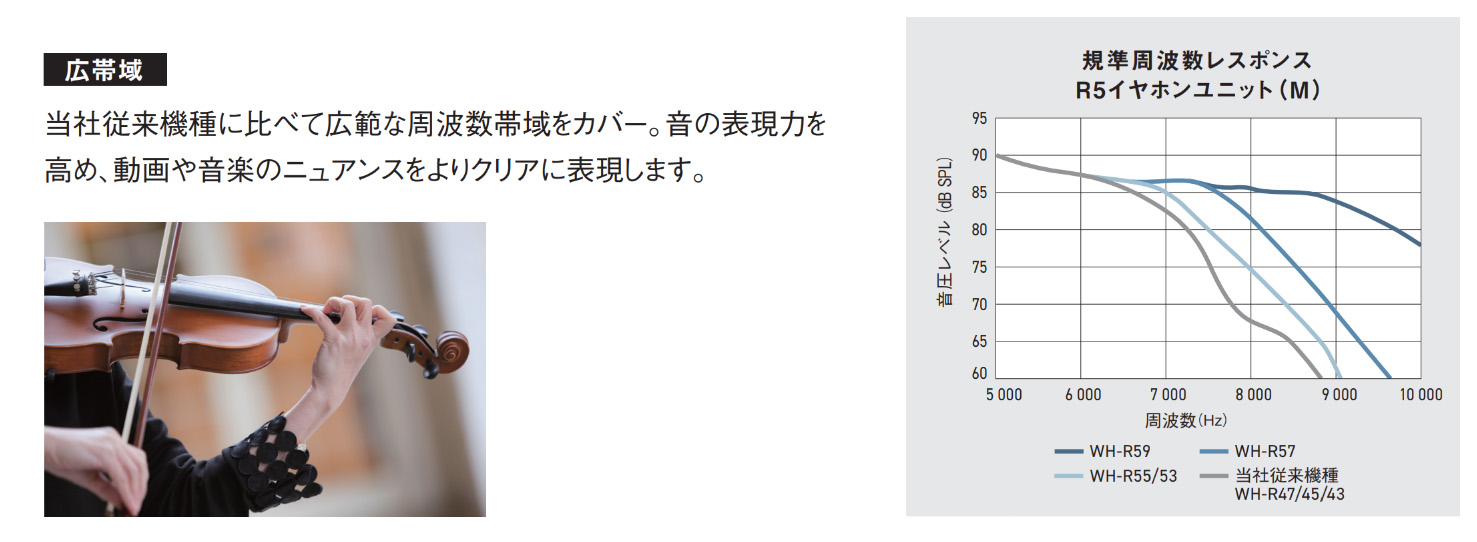

広帯域

スマホ通話

ストリーミング(スマホ、タブレット)

チャンネル数

補聴器は周波数・音程に応じて幾つかに区切って音の処理を行います。チャンネル数が多いほど音を細かく調整できるので、聴力に合わせやすく,また会話の聞き取りを妨げる不快な雑音を抑えやすい特長があります。

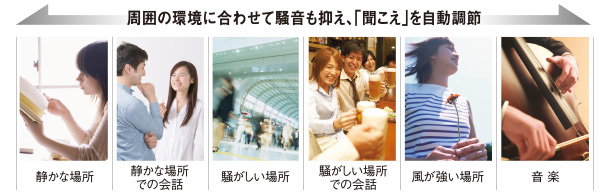

おまかせシーンセレクト

「おまかせシーンセレクト」機能は、周囲の環境に合わせて騒音を抑え、「聞こえ」を自動調整。

ハウリング抑制

補聴器がピーピー鳴る現象を「ハウリング」と呼びます。ハウリングは、補聴器と耳との間の隙間などから音が漏れ、補聴器から出た音がふたたびマイクで拾われて循環的に増幅されることによって発生します。カラオケなどでマイクをスピーカに近づけると発生するキンキン音と同じです。

ハウリング抑制は、スピーカから漏れる音をデジタル信号処理で打ち消すことにより、ピーピー音の発生を抑える機能です。

突発音抑制

ドアを閉める音、コップをテーブルに置く音など、突発的に入る大きな音(衝撃音)を自動的に抑制します。聞き疲れを軽減します。

風雑音抑制

風が強い屋外などで補聴器を使用した場合には「ボボボッ」という風の雑音が入り、会話が聞き取りにくくなったり、耳障りだったりすることがあります。

風雑音の特徴である低音域に強いエネルギーが入力された場合は風雑音と認識して、その帯域の増幅を抑える処理を行い、風雑音を抑えます。

環境騒音抑制

「環境騒音抑制」機能は、騒音を小さくすることにより音声を聞き取りやすくする機能です。音声と騒音の時間的な変化のしかたの違いに着目し、音声など時間的な変動が大きい音には影響を与えずに、換気扇やエアコンの送風音など時間的な変動の少ない騒音を抑えることにより、音声を際立たせて聞き取りやすくします。

指向性

「指向性」機能は、横や後ろ方向のマイク感度を正面方向の感度よりも下げることで、正面方向からの音声を聞き取りやすくする機能です。

会話の妨げになる騒音の方向に対する感度を自動的に下げることで、正面方向の音声を際立たせて聞き取りやすくします。

聞こえやすさ:

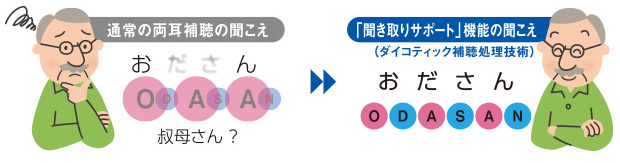

聞き取りサポート機能

難聴が進んでくると単純に小さな音の感度が低下するだけでなく、隣り合った周波数(音程)の区別がつきにくくなります。(周波数分解能の低下)

特に高い周波数にある子音は低い周波数にある母音にかき消されてしまう傾向にありますが、この「聞き取りサポート」機能によって両耳装用時に左右の耳で母音と子音を分担して聞くことで、言葉の聞き分け(子音の聞き取り)を助ける機能です。(ダイコティック補聴処理技術)

「音は聞こえるけれども、言葉がはっきりしない」という方におすすめの機能です。

両耳装用の良さをさらに引き立たせる。「ダイコティック補聴処理技術」

「音は聞こえるが、言葉がはっきりしない」という方におすすめします。

※効果には個人差があります。

片耳装用の場合には使用できません。

防水・防塵性能IP

周辺機器

リモコン

テレビアダプター

テレビのスピーカーから出た音声を補聴器のマイクで拾って聞くと、周囲の雑音や響きのため聞き取りにくいという問題がありました。 専用のテレビアダプターを使うことで、無線でつながり、よりクリアな音声でご家族と同じ音量でテレビをお楽しみいただけます。

スマホアプリ