目の健康 第2回「小さい字が読みづらいと感じたら...これって老眼?遠視や近視などの仕組みを解説!」

監修・ライター:田 聖花(でん せいか)

2021年2月19日

健康

「目が悪い」とよく言いますが、代表的な近視以外にもさまざまな種類の「目の悪さ」があります。老眼や遠視・近視などの仕組みや、見えづらくなる原因について知り、「目の悪さ」を進行させない生活を始めてみませんか?

近視と遠視、何が違うの?乱視って何?

近視や遠視、はたまた乱視など、これらは目の度数を表す言葉で、私たちも日常よく使っていると思いますが、どういうことなのか、どういう見え方なのか、わからないことも多いのではないでしょうか。また、自分はどれにあてはまるのかご存じない場合もあるのでは。これらをわかりやすく説明するのは難しいのですが、やってみましょう。

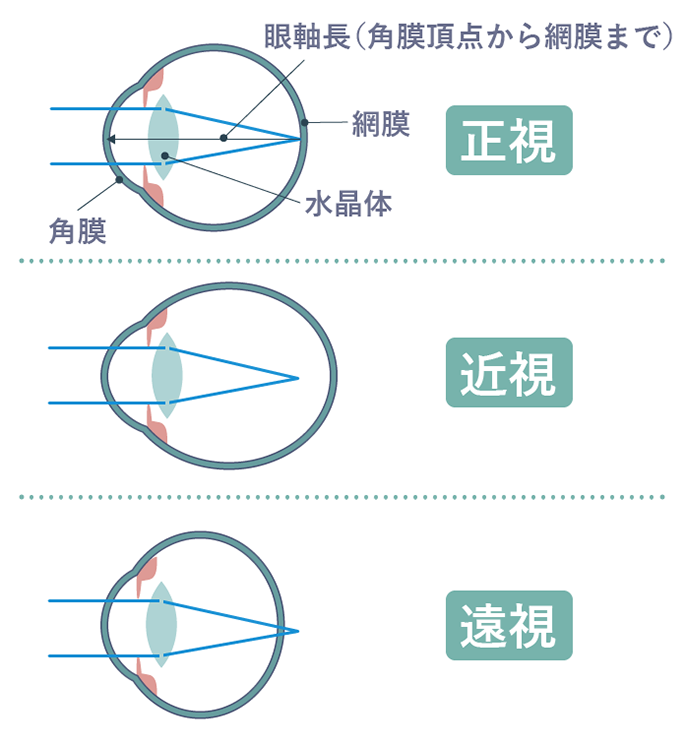

遠視か近視かは、ピントが合う距離と網膜の位置関係の違い

小学校の理科でレンズの屈折を教わりますね。ひとの目に入ってくる光は、角膜と水晶体の2箇所で大きく屈折します。屈折の程度(屈折力)は角膜や水晶体の形に依存します。

光が屈折して像を結ぶ(ピントが合う)距離(焦点距離といいます)が、ちょうど網膜にくると、近視も遠視もない状態(正視)となります。

角膜や水晶体の屈折力と、網膜までの奥行きの長さ(眼軸長といいます)のバランスで、近視や遠視が決まります。

近視は、屈折力に対し焦点距離が網膜より前にあるために、網膜でうまくピントが合わず、見え方がぼやける状態です。遠視は逆に焦点距離が網膜より後ろにあって、網膜に像を結ばない状態です。

赤ちゃんが見ている世界は、ぼやっとしている?!

ひとは生まれたときはみな強い遠視で、赤ちゃんの見えている世界はとてもぼやっとしています。育つ過程で眼軸長が後ろに伸びて屈折力と網膜の距離がだんだんと合うようになり、7歳くらいで遠視がなくなって、1.0や1.5などの視力が完成します。

ここからさらに、近い距離で見る、細かいものをずっと見るなどが続くと眼軸長が伸びすぎて、近視になってしまいます。もともとの目が小さめであったりすると、眼軸長が伸び切らず、遠視が残ったままになります。つまり、近視や遠視は目の形によって決まるのです。

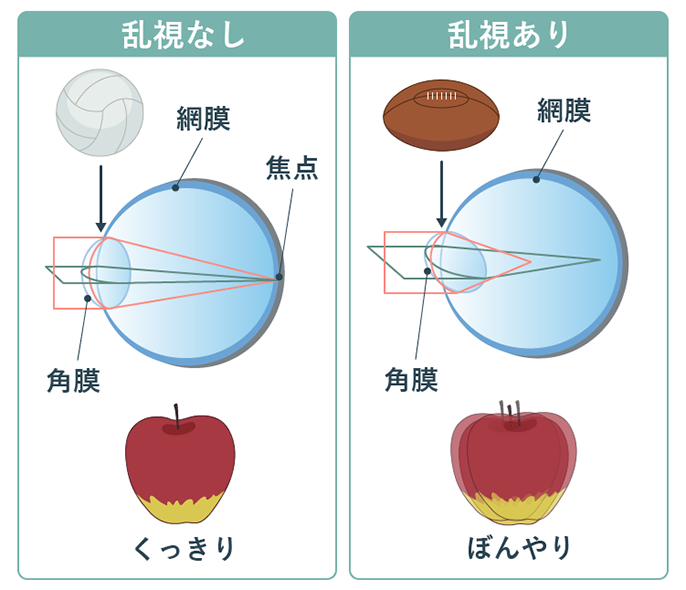

乱視は、角膜の縦と横のカーブの差

一方、乱視とはなんでしょうか。乱視とは、角膜のカーブのことです。もう少し詳しくいうと、角膜の縦のカーブと横のカーブの差が乱視です。ひとの角膜の形は、完全な真ん丸(正円)ではなく、やや楕円形をしています。

正円だと縦のカーブと横のカーブは同じで、その差はゼロになりますが、楕円だと、縦のカーブと横のカーブに違いがあります。この差が乱視です。乱視はある程度生まれもった目の形で決まり、乱視がゼロのひとはまずいません。なので、近視のひとにも遠視のひとにも乱視があります。

老眼は避けられない?

さて、老眼とはいったいなんでしょうか。人生100年時代といわれ、平均寿命のみならず健康寿命も延びて、年齢よりも見た目が若々しいひとも増えてきました。しかし老眼が始まる年齢は遅くなっていないのです。どんなひとでも40~45歳で老眼が始まります。

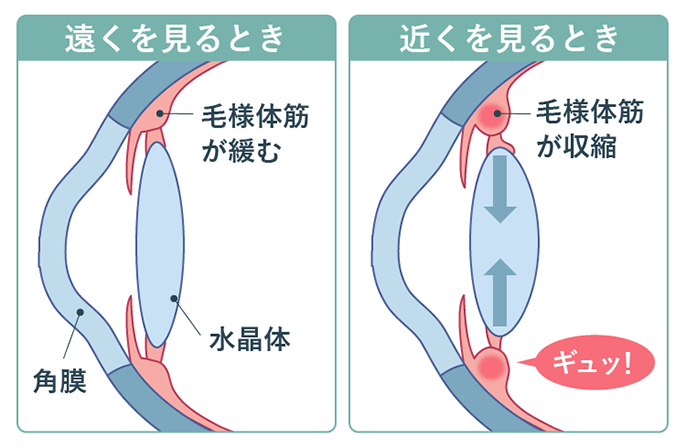

老眼というと近くのものが見づらくなるイメージがあると思います。それは正しいのですが、なぜそのようなことになるかというと、老眼とは「調節力が効かなくなる現象」だからです。

老眼は毛様体筋の筋力の衰え

ひとは近くを見るときは毛様体筋をギュッ!と働かせて水晶体の厚みを調節し、ピントを近くに合わせます。この筋力が衰えることで、ピントが合いにくくなり、ものが見づらくなります、これが老眼です。

毛様体筋が遠くにピントを戻すときの働きも衰えるため老眼は遠くを見るときにも生じています。若いときに2.0を誇っていた方も、老眼の自覚とともに遠くの視力も落ちてきます。

目のために、老眼鏡は早めに作るべし

老眼の出始めは、自分の調節力をがんばって補おうとしますので、無意識のうちに目にストレスがかかるため、眼精疲労になってしまいます。遠視のひとや、PCワークやデスクワークが多いひとは、なるべく早く老眼鏡を作って慣れていくことをお勧めします。

近視のひとは、若いときのまま遠くがくっきり見える度数の眼鏡やコンタクトレンズだと、やはり近くを見るときの調節力をたくさん必要としてしまいます。度数を弱めて、衰えた調節力に無理がかからないようにしたほうがよいです。

近視が増えているってほんと?

最近、近視の低年齢化が指摘されはじめています。日本のみならず、とくに東アジアや東南アジアに多い現象と言われています。欧米人と比べて、もともとの人種差のうえに社会環境なども影響しているようです。

子供の目は形が変わりやすい?!

ひとは7歳くらいで、生まれたときの遠視が消えて1.0以上の視力が完成します。その後、学習活動などが増え、近い距離でものを見ることが多くなると、近視になっていくリスクが増えます。

近い距離に焦点を合わせるためには焦点距離が長くないといけないのですが、子供の目はまだ組織がやわらかいために、近い距離でものを見続けると焦点距離がちょうど網膜に合うように、だんだん眼軸長が後ろに伸びていきます。

こうして、目の形そのものが近視の形になってしまうのです。両親が近視であったり、なんらかの素因があったりすると、この変化がおこりやすいと言われています。

子供の近視が多い理由

- スマホの使用時間の長さ

最近、小学生時の近視の進み方が早かったり、小学校入学前からすでに近視が生じていたりなど、子供の近視が大きな社会問題になりつつあり、スマートフォンやタブレット使用の低年齢化の影響が指摘されています。

動画視聴やゲーム目的の使用では、一回の使用時間が長くなる傾向もあります。近い距離を長時間見続ける状況が、一昔前より増えているといえます。 - 日光を浴びていない影響

もうひとつの理由として、紫外線(日光)をしっかり浴びていないことも指摘されています。都市と地方、あるいは家庭環境によっても状況は異なりますが、屋外遊びの時間が減ったり、紫外線カットガラスを使用した建物が増えたりしていることが影響しているようです。

日中にしっかり日光を浴びて、栄養(とくにビタミンD)をしっかり摂ることは、骨の成長にとても大事ですが、同時に眼球の組織もしっかり成長し、近視化の影響を受けにくくするためにも重要です。

スマホやモニターを見る時間が増えると、オトナも近視が進む

一方で、大人の近視も増えています。以前は大人になると目の形が固まって近視は進まないと理解されていました。ところが、20歳を超えても、今までなかった近視が出てきたり、近視の度数が進んだりすることがあります。

これもPCワークを含めてデジタル・ディスプレイの見過ぎによるものといわれています。

目を悪くしないためにできること

目が悪くなってきたと感じる原因はやはり老眼と近視が大多数です。老眼はとにかく、老眼であることに早くから気づくことが大切です。そのためにも、自分の目の度数が遠視なのか近視なのかをきちんと知っておくことが必要です。

老眼が始まっていれば、無理せず早めに老眼鏡を使ったほうがよいと思います。いちばん軽い度数でも、掛けるとおどろくほど楽になります。

子供も大人も、デジタル・ディスプレイを使用するときは、近づきすぎず良い姿勢で適切な距離を保つ、長時間続けて見ないといった注意が、基本的なことのようですが、とても大切です。

ひとは情報の80%を目から得ている、といわれています。人生の長きにわたって使っていかなければいけない大切な目です。自分の目をよく知って、ストレスをかけないよう、大事にしていきたいものですね。

監修・ライター

田 聖花(でん せいか)

東京慈恵会医科大学眼科講師。角膜や結膜といった前眼部領域を得意とし、ドライアイから角膜移植まで、幅広く専門性の高い診療を行っている。レーシックなどの屈折矯正手術も手掛ける。日常のお悩みやニーズを丁寧な問診で拾い上げるよう、心がけている。

2021年2月19日 健康

- 記事の内容や商品の情報は掲載当時のものです。掲載時のものから情報が異なることがありますのであらかじめご了承ください。