省エネ住宅とは? 基準や性能、補助金や減税について解説

省エネ住宅の知識や性能、税制やエアコンをつける際のポイントについての監修:大野 光政(おおの みつまさ)

ライター:UP LIFE編集部

2023年8月7日

空気

最近では環境問題やエコに対する関心も高まっており、マイホームを検討中の方は「省エネ住宅」という言葉を聞いたことがあるのでは。でも、実際にどのような性能や、メリットがあるのか、まだまだ知らないこともありますよね。そこで、省エネ住宅を建てる、あるいは購入する際にどのような点に着目すればいいのか、一級建築士の大野さんにお伺いしました。省エネ住宅にエアコンを設置する際のポイントについても紹介します。

省エネ住宅とは?

大野さんによると、省エネ住宅を簡単に言い表すと「暖冷房エネルギーの消費を抑えることができる、省エネ性能の高い住宅」を指すのだそうです。さらに、エネルギー消費を抑えるだけでなく「快適な住宅」でもあるのだとか。

一般的な住宅との違い

「一般的な住宅との消費エネルギーの違いについては、各家庭で消費量も異なるため単純比較が非常に難しいのですが、現在政府が目指している省エネ基準の電力量を『100』とすると、一般的な住宅は『120〜150』、あるいはそれ以上の電力を使用してしまうという印象です。

省エネ住宅は熱が逃げくい構造のため、一般的な住宅に比べ、住む人が『快適な体感温度』を感じやすいという特徴があります。そこにエネルギー効率の良い電気設備を組み合わせることで、省エネにもつなげているのです。

つまり、人にとっては『健康かつ快適に過ごせる家でもある』と捉えられます」

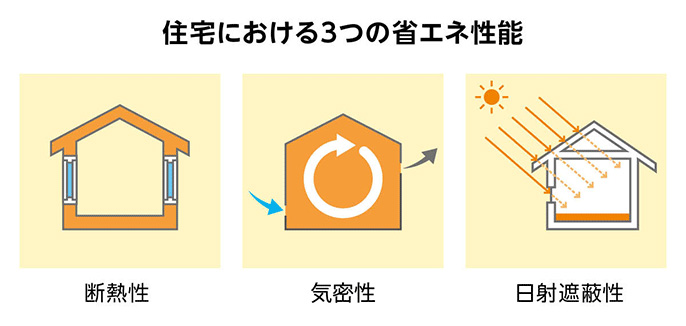

住宅における3つの省エネ性能

省エネ住宅における重要な省エネ性能としては「断熱」「気密」「日射遮蔽」の3つが挙げられると大野さん。これらの性能が揃うことで、家庭で使用するエネルギー量を効率的に削減することが可能に。

①断熱性

「断熱性は、シンプルにいうと『建物から熱を逃がさない』という考え方です。逆に言えばその分だけ、例えば外気温などの外からの影響も受けにくいのです。つまり冷房の効きもよいため、エアコンも最低限の稼働で、家の中を快適な温度にできるのです」

②気密性

「気密性は、断熱性と密接に関わってきます。高断熱の家はお部屋の空気を逃さず、夏はエアコン冷房の涼しいまま、冬は暖房の温かいままの温度を閉じ込めることができますが、気密性に難があると、せっかく閉じ込めた快適な温度を逃がしてしまうことになります。そのため気密性の高さも重要な指標です。

③日射遮蔽性

「日射遮蔽に関してはすなわち『真夏の太陽光のカット』ですね。日本の夏は、日照時間が長く、西日も強いため、夕方から夜は特に暑く感じます。それが家の中に入ってきてしまえば、床や壁面が暖められて、夜になっても室温が下がらないという結果につながるため、日射をいかにカットするかを考えます。特に効果的なのは『家の中に入ってくる前にカットする』ことです。室内側のブラインドでも日射をカットできますが、窓の外で遮蔽した方がより効果的です。屋外設置型ブラインドや日除けのための落葉樹を植えるなどといった計画も有効的です。

断熱性能の数値はすごく優秀なのに、前述した気密性と日射遮蔽性が悪いため、省エネ効果が著しく薄れてしまっている住宅も散見されます。最近は温熱環境について詳しい建築士の方も増えていますので、まずはそういった点についてアドバイスしてくれる専門家の方も探してみてください」

省エネ住宅の基準

省エネ住宅かどうかの判断基準のベースとなるのは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)です。さらに、それを上回る基準として「低炭素建築物の認定基準」、「ゼロエネルギーハウス(ZEH)基準」も定められています※1。

「建築物省エネ法は2022年に改正※2されたため、断熱等級などが変わっている点には留意が必要です。2025年からは、全ての住宅で、ある一定の省エネ基準を満たさないと新築は認められないことに。

今現在マイホームの取得を考えている方は、ちょうど移行期にあたるため、これらのことを知らないまま家を購入してしまうと、省エネ基準に達していない住宅となってしまいかねません。とはいえ2021年4月からは、ハウスメーカーなどから新築住宅を購入するときなどには、建築士から省エネ基準適合・不適合の説明をすることが義務付けられましたので、こういった話を聞く機会はあるはずですが…」

※1 経済産業省 省エネポータルサイト『省エネ住宅』

※2 国土交通省『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について』

省エネ住宅に関するよくある誤解

「省エネ住宅関連では、『太陽光発電パネルがついてるから省エネ住宅』という誤解もよくされています。もちろん“省エネ”にはなりますが、本来の省エネ住宅の意味は「暖冷房エネルギーの消費を抑えること」ですから、電気を作っているからといってどんどん消費するというのでは不十分です。

東京都では、住宅への太陽光発電の設置が義務化される方向で進んでいますが、電気代が上がると思われている方も、たびたびいらっしゃいます。ですが、本当の省エネルギー住宅であれば、光熱費の上昇を最小限に抑えられるはずです。また、断熱性の良い住宅ではエアコンで部屋全体がすぐに温まるため、床暖房が不要になることも珍しくありません」

「省エネ住宅」はマンションにも当てはまる?

「省エネ住宅の定義は、もちろんマンションにも当てはまります。ホームページやパンフレットなどに『長期優良住宅』『低炭素住宅」『ZEH-Mマンション』『省エネ基準適合』と記載があれば省エネ住宅といえるでしょう。

実はマンションの方が戸建住宅よりも断熱性に配慮されていることが多いです。鉄筋コンクリートは断熱性が悪いため、むしろ断熱工事を前提に設計されているはず。

なお、断熱性の良さと、気密性・日射遮蔽性はそれぞれ別問題です。それぞれがバランスよく計画されているかは、不動産屋さんに「省エネマンションの認定を取得しているか」などを尋ねてみてください」

省エネ住宅のメリット・デメリット

では、省エネ住宅のメリット・デメリットとしてはどのようなものが挙げられるのでしょうか?

省エネ住宅のメリット

「省エネ住宅のメリットとして、基本的な『夏涼しく冬暖かい快適なおうち』『エアコンなどの光熱費が抑えられる』『結露を防止し、住宅が長持ちする』という3点に加えて、『健康住宅にもなり得る』ということも挙げられますね。

しっかりと省エネ基準を満たして結露を防止すれば、カビやダニといったアレル物質の発生を抑制することにもつながります。実際にデータでも、高断熱住宅化が健康に貢献していることがわかってきています※3。

環境省からも『高断熱・高気密な住宅は健康にいい』という発表※4もされています。このように、省エネ住宅は快適性に加え、健康上のメリットも注目されているのです」

※3 慶應義塾大学伊香賀俊治研究室発表:『住まいの高断熱化と内装木質化がもたらす健康効果』

※4 環境省『かしこく健康で快適な暮らしへ「COOL CHOICE」 地球温暖化対策、省エネ、エコで「賢い選択」』

省エネ住宅のデメリット

「ただし、省エネ住宅には本当の意味でその断熱・気密工事をやろうと思えばそれなりに費用がかかる上、しっかりした技術を持った業者でないとトラブルも多いというデメリットがあります。

例えば、断熱工事に不慣れな業者の施工により、かえって断熱性能が悪くなったり、劣化が進んでしまった、というケースも見受けられます。このように、一般の方の目に見えない部分がトラブルの可能性になり得るという点については、十分に留意していただきたいですね」

省エネ住宅の優遇税制、活用するには

2023年現在、3省連携による住宅の省エネ化支援強化策「住宅省エネ2023キャンペーン※5」をはじめ、住宅ローン控除や助成金など、住宅の省エネルギー化を推進するための補助制度が数多く実施されています。これらを利用する際に、気をつけるポイントはあるのでしょうか。

※5 「国土交通省・経済産業省・環境省」3省連携『住宅省エネ2023キャンペーン』

優遇税制を利用する際の注意点

「2025年からは基準が変わるとお話しましたが、それに伴って2024〜2025年入居分からは、省エネ基準満たしてない建物には住宅ローン減税が適用されなくなります。

いざ使おうと思っても、適用されないという状況が起こり得るということです。ですので、住まいを購入しようと思っている方は、それが新築であろうが、リフォームであろうが、自分が取得する物件が優遇制度を受けられるのかどうかを必ずチェックするようにしてください」

省エネ住宅に設置するエアコンについて、気をつけるポイントは?

自宅で快適にすごすためには、エアコン選びも気になるところ。断熱性がある省エネ住宅なら、最低限のエアコン台数でも、快適な室内温度を保つことが可能だと大野さん。

省エネ住宅にエアコンを設置する際のポイント

「確かに、省エネ住宅なら少ない台数でも快適性を保てます。例えば1階に1台、2階に1台といった形で、各階に1台ずつでもよいでしょう。とはいえ、『部屋の中に仕切りが少ない』『適用畳数を満たしている』といった条件も求められます。特に仕切りの多い空間では、エアコンの空気が行き届かないこともありますので、当然1台では不十分となります。さらに、吹き抜けなどがある場合は、単純に畳数だけではなく、空間の広さに見合った能力のエアコンを選ぶ必要があります。

それらに気をつければ最低限のエアコン台数で、快適な空間を作れるでしょう。サーキュレーターなども活用して、快適な温度の空気を家中に循環させてあげれば、より効果的です。

適用畳数については、部屋の間取りにあった畳数の製品を購入すれば、まず問題ないですね」

エアコンといえば、パナソニックの『エオリア LX』シリーズは、家庭用ルームエアコンで唯一『2022年度省エネ大賞』を受賞。冷房による乾燥や冷えを抑えながら、省エネ※を実現できる「しっとり冷房」という運転モードや、室外機の排熱を有効活用することで、冷房時も暖房時も省エネですばやく快適に運転できる「エネチャージ」といった機能が評価されています。

そのほか、その家ごとの断熱性や気密性の性能による温度変化や、日射状況、おうちの中での人の活動量などをAIが学習しながら最適に運転してくれるモードも搭載。

また、「エオリアアプリ」を使えば、切り忘れ通知や電気代の見える化もできて、節電意識の向上にもつながります。家の中での電力消費量が1位と言われるエアコンだからこそ、省エネ性能にこだわって選ぶという選び方も。

メリットいろいろ、省エネ住宅でエコ&快適に暮らそう

「環境への負担も減らせるだけでなく、快適かつ健康に過ごせるのが省エネ住宅の特徴です。省エネ住宅を建てるには、基準に適合させるための資材や設備が必要となり、それだけ建築コストが上がります。しかし、補助金や減税制度なども設けられていますので、利用を検討してみてください。

現在は法改正による移行期ですので悩ましいですが、少しでも早いうちからご自身で情報を集める、あるいは、相談できる専門家を見つけておくことが良いと思います。

しっかりと知識武装して、業者の方と意見交換を重ねながら、制度を上手に活用して納得できる住宅を検討していくこと。結局それが一番お得な買い物につながるのではないでしょうか」

※CS-403DLX2において、当社独自の条件により評価。安定運転時約1時間の積算消費電力量が、通常の「冷房」モード時=269 Whと、「しっとり冷房」モード時=229 Whとの比較。当社環境試験室(約14畳)、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように設定、冷房安定時。実際の消費電力量は条件により異なります。

この記事で紹介した商品

省エネ住宅の知識や性能、税制やエアコンをつける際のポイントについての監修

大野 光政(おおの みつまさ)

建設工事業、建築士事務所、宅地建物取引業の会社を経営。自らも一級建築士、宅地建物取引士という立場で建物を調査し、小規模な修理対応から中古住宅の再生に至るまで、建物や施主のライフスタイルに合わせた、わかりやすく、親しみやすいリフォーム提案を心がけている。

2023年8月7日 空気

- 記事の内容や商品の情報は掲載当時のものです。掲載時のものから情報が異なることがありますのであらかじめご了承ください。