パナソニックのエアコンに搭載フィルターお掃除

ロボット

開発者のこだわり

エアコンを

もっと手間なく、清潔に。

挑戦を続けてきた

開発者たちの想い。

いまでこそ、標準的な機能となったフィルターの自動お掃除ですが、

暖房や冷房など基本機能の改良に力を入れていた当時のエアコン開発者にとって、「お掃除」は初の試み。

お掃除ロボット誕生から現在へと続く道のりには、開発に携わる技術者たちの情熱と、試行錯誤の積み重ねがありました。

開発・改良に情熱を

注いできたスペシャリスト

馬場 雅浩

パナソニック(株)

空質空調社 空調冷熱ソリューションズ事業部

グローバル空調開発センター 空質技術部 空質二課

現在、3代目の「ホコリ博士」として、空気質に関わる技術開発を担当。エアコン本体の機能設計を担当していたことも。

西田 晃

パナソニック(株)

空質空調社 空調冷熱ソリューションズ事業部

グローバル空調開発センター EHP先行開発部 開発二課

エアコンの開発に携わり20年以上。エアコン室内機の構造設計を担当。お掃除ロボット販売当初から、開発に携わってきた。

山本 弘志

パナソニック(株)

空質空調社 空調冷熱ソリューションズ事業部

エアコンBU 商品企画部 国内RAC商品企画課 課長

国内向けルームエアコンの商品企画を担当。お客様の声から、エアコンのお手入れ軽減のニーズを商品へ生かした。

●2022年取材当時の情報です。

お掃除への挑戦は、

ホコリをよく

理解することから

全国から集めた

使用中のフィルターを分析

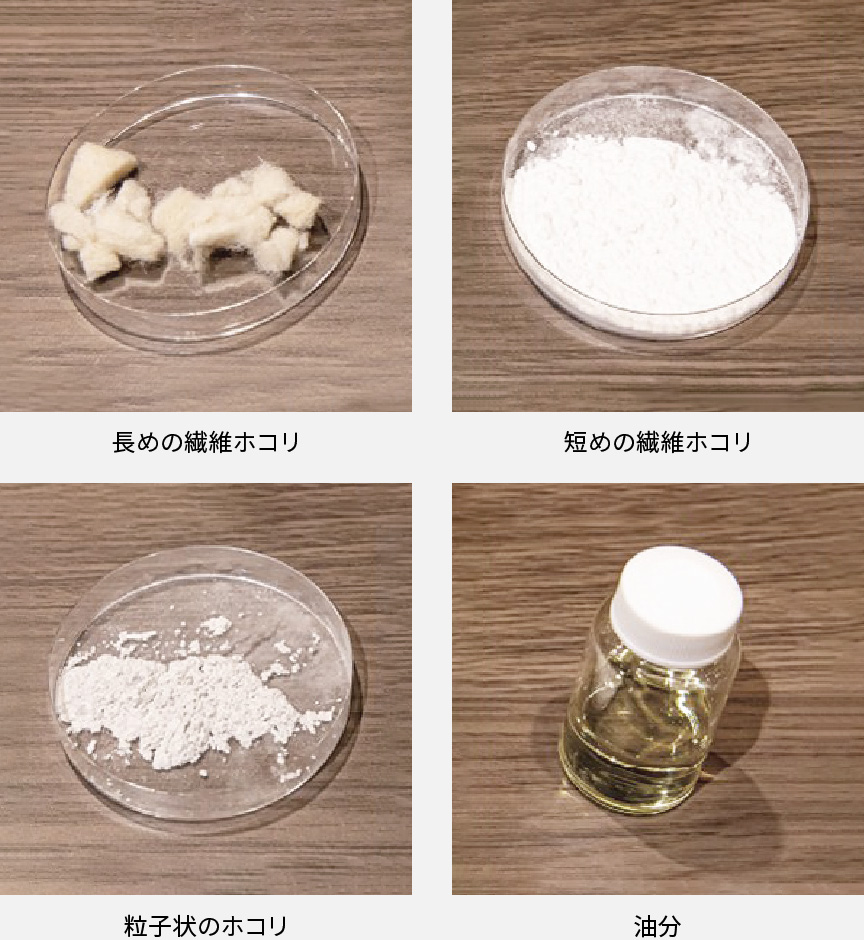

「ホコリ」と一口に言っても、その実態は様々です。パナソニックは、お掃除ロボット考案当時、全国100軒以上のご家庭から実際に使われているフィルターを取り寄せて、ホコリの種類や性質を分析。

研究の末、エアコンのフィルターには、3種類に分類できるホコリが一定量の油分を含んだ状態で付着していることが分かりました。

ご家庭のホコリを再現する

こだわりには、大切な理由が

ホコリ除去性能は、ご家庭の環境と同等、もしくはさらに厳しいと言えるホコリ環境でテストしなければ意味がありません(ホコリ耐久試験)。試験室でうまくいっても、実際のご家庭で性能を発揮できなければ、お客様にご迷惑をおかけすることになるからです。様々なご家庭で長くお使いいただくために、「ホコリの再現度」が重要なのです。

エアコン開発のため、

社内初のホコリ研究がスタート

馬場:

開発当初、何も分からない中、「お掃除といえば」ということで思いついたのは「掃除機」でした。ホコリのことを知るために、社内他部署と連携を図ろうとしたのですが…

掃除機でお掃除するのが床に落ちたごみや、カーペットなどの繊維の奥に溜まったホコリであるのに対し、エアコンフィルターには、油分を含んだホコリが絡みついています。

ついているホコリの性質も、その取り方もまったく異なることに気づきました。

さらに言えば、他の商品でフィルターを使う空気清浄機などは、そもそも普段から手の届く床置きでかんたんにお手入れができるので、自動のお掃除機能は不要。手の届きにくい高さに設置されるエアコンだからこそ、自動でできるお手入れを実現する必要があったんです。

マイクロメートル単位で

こだわった究極のブラシ

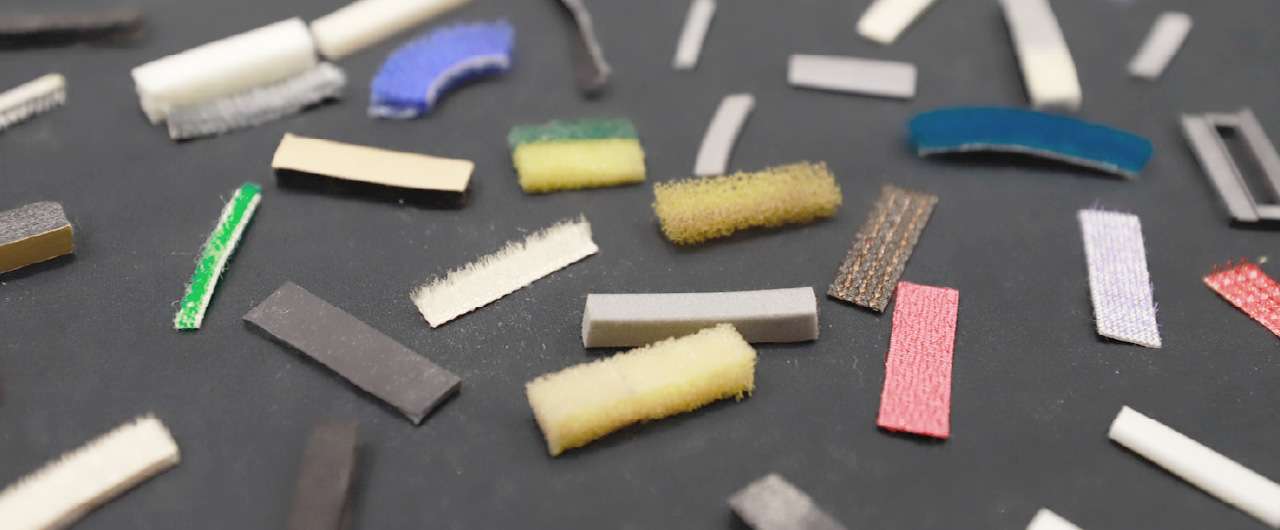

現在のブラシに至るまで、

数十種類の試作品がありました

ブラシを選ぶためのポイントは、多岐にわたります。毛の材質、毛の長さ、毛の太さ、毛の密度、ブラシの幅、ブラシを当てる角度、など。ホコリが一番よく取れて、長持ちするブラシになるよう、それぞれの要素を最適な状態で組み合わせています。

ホコリをマイクロメートル

単位で区別し、研究

それぞれのブラシを入手したあと、さらに長さや当てる角度を変えながら検証するので、実際に検証した組み合わせパターンは数えきれないほどあります。ひとつずつ実際に試しながら、少しでも多くのホコリをかき取れるように細かく改良を重ねていきました。

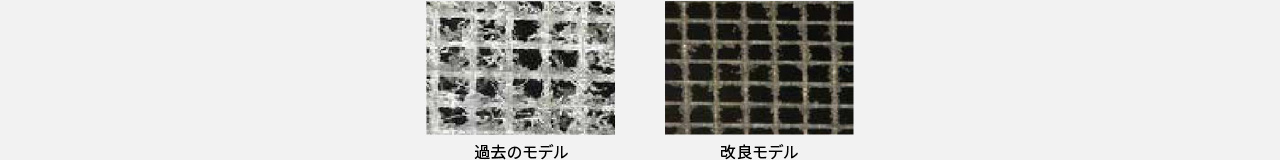

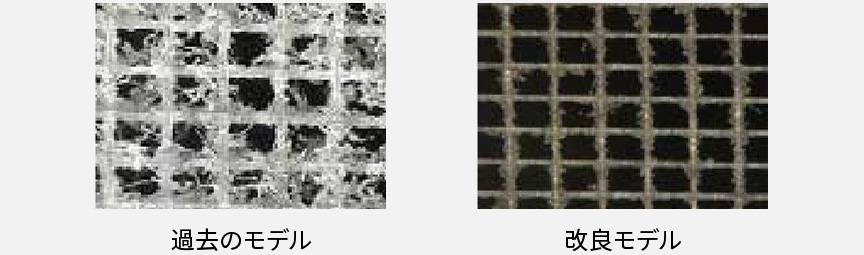

発売当初のシリコンパッド

油分が多めの細かいホコリは取り除くことができませんでした。

改良を重ねたブラシ

油分を含む細かいホコリを取り除けるようになり、フィルターの目詰まりを軽減。さらに、全体的にホコリの除去率がアップ。

本当に様々なブラシを取り寄せ、

何度も検証を重ねました

西田:

はじめは、とにかく片っ端からブラシを取り寄せましたね。ひとつひとつ試験をしてみて、これはダメだ、さっきよりはいい、という調子で繰り返して…。時には、市販の歯ブラシなど普段の生活からヒントを得て考えてみることもありました。

様々な要素が影響するので、もう少し毛の長いものだったらどうだろう、当てる角度を変えるとどう変わるのか、など、何度も細かく調整して、繰り返し試しました。

特に開発当初は、初めてだらけ、分からないことだらけだったので、頭を悩ませる問題もたくさんありましたね。パナソニックとして、いち早くお客様のお困りごとを解決できるようスピード重視で開発を進めていたのですが、発売後もお客様からのフィードバックや、ご家庭から回収したエアコンを元に調査を深め、さらなる改良に役立てていきました。

●動画は12倍速です。

試行錯誤の末に

たどり着いた、

内部構造の工夫

2005

フィルターを部分ごとにお掃除

一度に掃除できる面積は、現在の8分の1

開発初期のお掃除ロボットは、フィルター全面を一度に掃除するのではなく、部分ごとに少しずつ進めていました。一度に掃除できるのは、フィルター面積の約8分の1。全面を終えるまでには8日間、合計72分※を要していました。

さらに、掃除時間が長くなる分、「音」が発生する時間も長くなってしまうという課題がありました。

※72分は、1回9分×8日間の累計お掃除時間です。

2017 ~

フィルター巻き取り方式に改良

全面ブラシでお掃除

1回のお掃除を、約15分※で完了

フィルター全面を一度にかき取る、フィルター巻き取り方式に内部構造を改良。ブラシでフィルター全面を一度に掃除できるようになりました。その結果、1回のお掃除時間は約15分※に短縮。ホコリ排出のための吸引もわずか1分で完了し、音の出る時間を大幅に短くできました。

※15分は、お掃除開始から、ホコリの自動排出完了までの時間です。

●動画は12倍速です。

ホコリの次は、「時間」と「音」の改善へ。音の発生時間は初代の60分の1に

馬場:

実は、2012年頃には、すでにブラシによるホコリの除去性能はある程度完成形に近づいていました。そこで、さらなる改良を、ということで注目したのは、お掃除にかかる「時間」と、当時お客様からもご指摘いただいていた「音」の問題でした。

音が気になるのは、自動排出のための吸引ファンが作動しているときです。吸引の時間を短くすることで、音の問題を軽減することを考えました。

音の問題は、自動排出を採用している当社ならではの課題ですね。実は、ファンの音自体は図書館と同じくらい静かなレベルではあるのですが、お家の状況や、人それぞれの感覚の差もあり、気になる方は一定数いらっしゃいます。特に何もしていない部屋の中で、急にエアコンから音がすると気になるかもしれませんね。

山本:

当初のお掃除ロボットは、吸引しながらブラシを動かしていくので、例えるなら掃除機をずっと動かしている状態。60分の間ずっと吸引音が発生していました。

2017年には、フィルター巻き取り方式にすることで、一度ダストボックスにホコリを集めて、集めたホコリを一度に吸引するから、音の発生時間を6分まで短縮しました。

そして、2020年にブラシクリーナーを搭載し、ブラシ自体をきれいにしながらホコリを排出口の近くに集めることで、吸引時間はおよそ1分に。音の発生時間は、当初の60分の1までに短縮できたことになります。

ブラシまできれいに

しないと意味がない。

独自技術

「ブラシクリーナー」

に込めた想い

ホコリを取り残さないために、掃除用具まで

完璧にきれいにする

馬場:

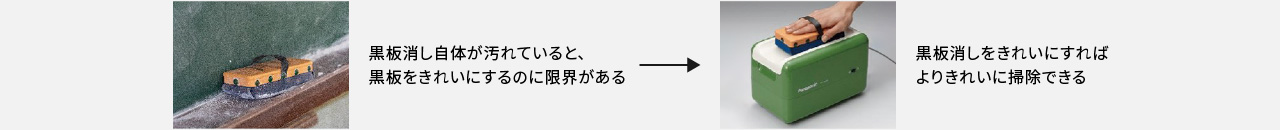

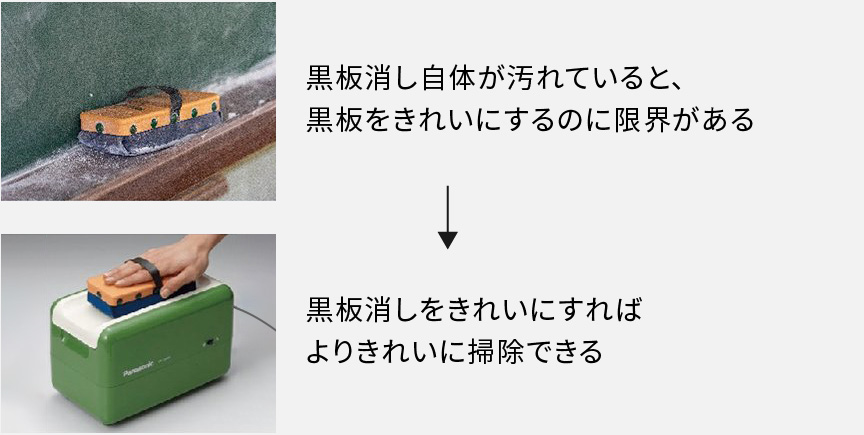

ブラシ自体が汚れたままだと、フィルターにホコリが取り残されてしまうこともありました。まさに黒板消しのように、掃除道具まできれいにしておかないと、完璧な掃除はできません。

常にフィルターをきれいにできるように、ブラシクリーナーが搭載されています。

●動画は12倍速です。

西田:

ダストボックスの形にも工夫があります。底面が細かいギザギザの形になっていて、ホコリが排出口から遠ざからないような構造になっています。

この構造のおかげで、ブラシクリーナーがかき落としたホコリを取りこぼさないようになっています。

ブラシクリーナーを、黒板消しに例えると…

黒板消し自体が汚れていると、黒板をきれいにするのにも限界があります。でも、黒板消しを汚れのない状態に保てば、常に黒板をきれいに掃除できます。パナソニックのお掃除ロボットは、フィルターだけでなく、ホコリをかき取るためのブラシまでしっかりお掃除します。

パナソニックだけの

独自技術、「自動排出」

自動のお手入れ機能を

つくるなら、「排出」まで自動で

馬場:

当社は自動排出機能を、発売当時からずっと搭載しています。いまでもパナソニックの独自技術ですが、特にファンを使って排出する構造設計には苦労しました。内部構造を調整した際は、まずはじめに自動排出がうまく機能するかを確かめるのですが、少しでもうまくいっていない箇所があると詰まってしまいます。

いまでは、長年のノウハウが貯まってきたこともあり、そこまで苦労することもないですけどね。

●動画は12倍速です。

山本:

基本的には、エアコンを使った日は毎日掃除することになるので、1回分の排出量はごくごく微量です。試験室環境では、かなり大量のホコリをつけて試験をしているのですが、実際のご家庭だと、あそこまでにはなりません。

エアコンは高いところに設置してあるから、お掃除するのも一苦労ですよね。ご高齢の方だったり、妊娠されている方にとっては特に大変です。やはり、最後の排出まで自動でできるということは、エアコンをできるだけ清潔な状態で使っていただくためにとても重要なことだと思います。

西田:

2000年初期、「ユニバーサルデザイン」に注目が集まっていました。当社でもそういった観点は話題にあがっていて、お掃除ロボットの開発も、そういった流れの一つと言えるかもしれません。

お客様のご要望に合致するものをつくれていたのであれば、うれしいです。自動排出にこだわり続けてきたことが、1000万台のご支持を得たポイントのひとつなんでしょうね。

実際の使用環境より厳しい試験体制がありました

長年改良を重ねて進化を続けてきた「お掃除ロボット」ですが、販売初期には、お客様からさまざまなお叱りを受けることも少なくありませんでした。より高い品質の商品をつくるため、さまざまな試験を行っています。

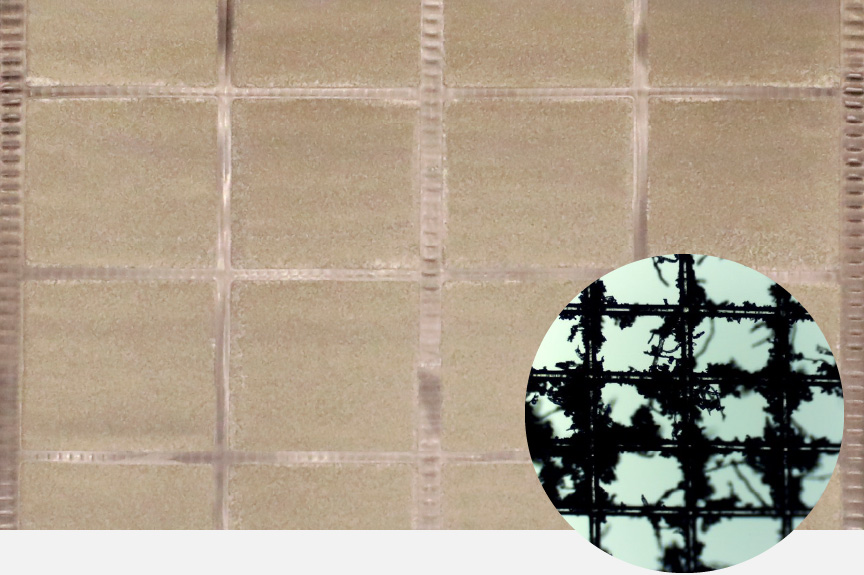

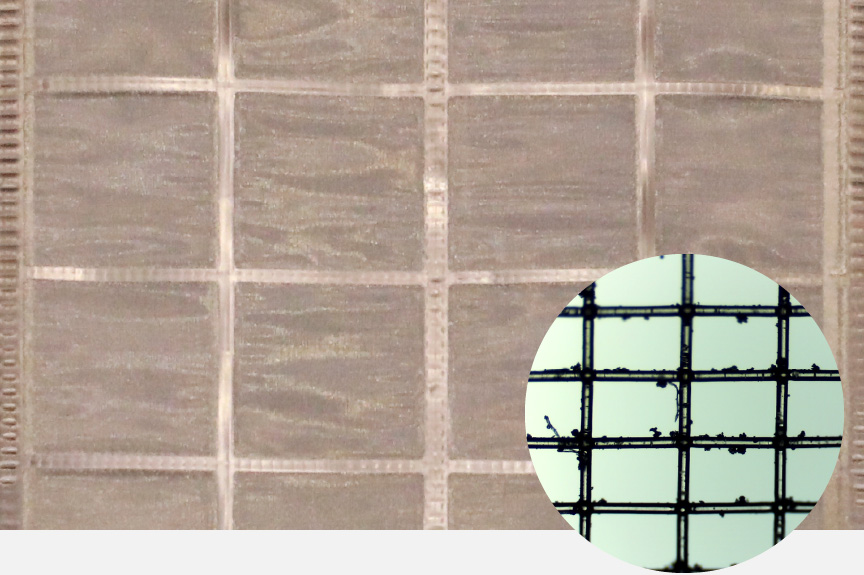

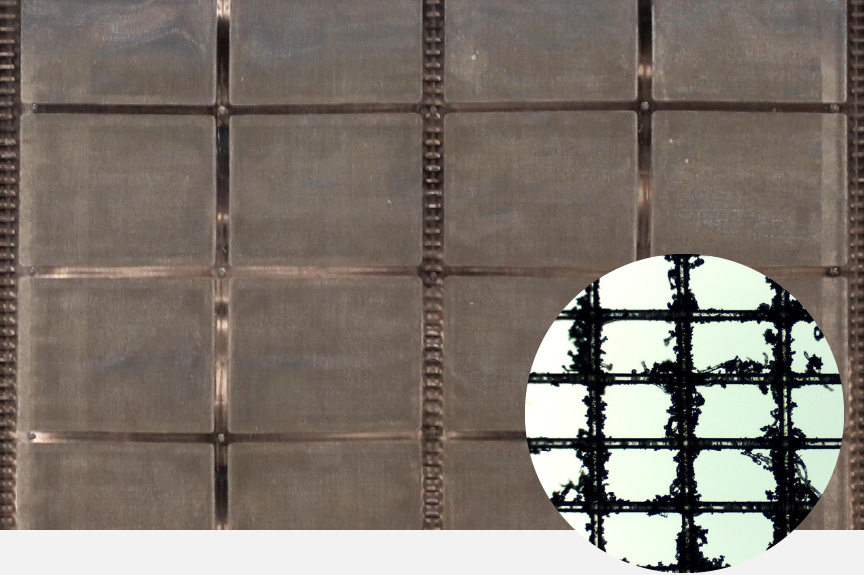

独自の光透過度試験

フィルターの目詰まりを引き起こす、油分が多めの細かいホコリ(1回で約2年相当分)を付着させてお掃除。試験後のフィルターに光を照射し、その光の透過度合いをルクス計にて測定。フィルターがきれいであればあるほど、光を多く通します。

新品状態の光透過度を100%とした場合に、お掃除後のフィルターの光透過度が80%以上であれば合格です。フィルターのホコリがきちんと取れていて、目詰まりが起きていないかを確かめます。

これを5回繰り返して試験し、累計10年相当と換算します。

光透過度試験 1回目 お掃除前

光透過度は60%と低めです。ホコリがフィルターの目をふさぐように絡みついて、目を詰まらせていることが分かります。

光透過度試験 1回目 お掃除後

光透過度は95%。パッと見てもきれいですが、拡大してみてもフィルターの目は詰まっていません。

光透過度試験 5回目 お掃除後

光透過度は81%。厳しい試験を5回繰り返した後も、フィルターは目詰まりしていません。

馬場:

フィルターが目詰まりを起こすと、風量の低下が起き、冷暖房効率の低下にもつながります。省エネ性能も、最大で25%も落ちてしまいますね。フィルターの目詰まりを防げないと、お掃除ロボットの意味はありません。

厳しい条件でのホコリにも対応

実際のご家庭を忠実に再現したホコリ(油分が多いホコリ、微細ホコリ、固着ホコリ)を再現し、テスト。その結果、ホコリの除去性能は大幅に向上しました。

フィルターのホコリ残りの推移

ホコリ耐久試験

お掃除ロボットのホコリ除去性能を確かめるための試験です。独自の方法で、実際の家庭の環境に近づけたホコリをフィルターに付着させ、お掃除ロボットを運転。これを70回も繰り返します。 累計10年相当のホコリをお掃除ロボットで除去し、風量の低下具合を確認。しっかり風量が確保できていることを確認するテストをしています。

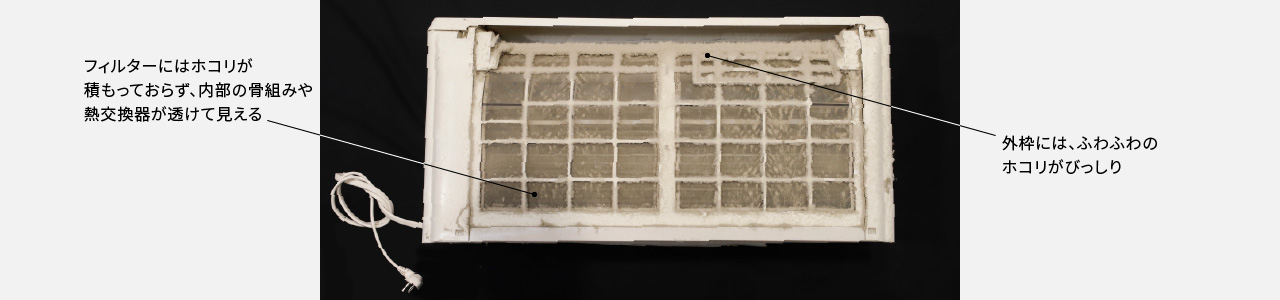

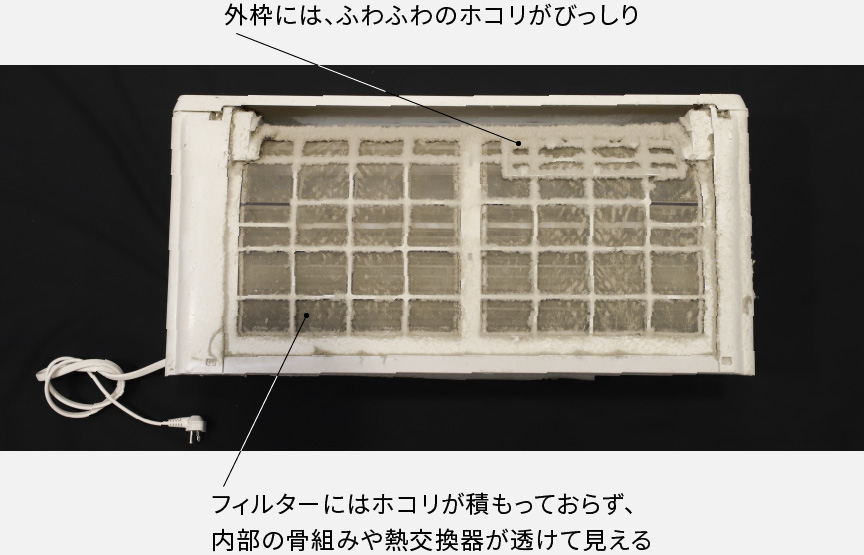

ホコリ耐久試験が終わった後のエアコン(真上から撮影)を見ると、フィルター以外の外枠にはたっぷりホコリが積もっていて、ぬいぐるみのようにふわふわに。対してフィルター自体は本体の内部構造が透けて見えており、目が詰まっていないことが分かります。

駆動耐久試験

お掃除ロボットを10年相当分作動させ、不具合が発生しないかを確かめます。

①常温の試験室 の他に、②40度以上の「高温試験室」③ー3℃の「低温試験室」の3か所で試験します。

高温試験室の様子

試験室の中は、夏の猛暑のように熱気がこもっています。エアコンの室内機が10数台連なって、運転を続けています。夏の気温が高い地域でも、問題なくお使いいただけるかどうかを検証します。

試験室内の温度計は、42.3℃。試験室内の温度は、40℃前後になるように設定されています。

ご家庭で安心してお使いいただけるように、試験室内で不具合を徹底的に洗い出します

西田:

どういった不具合が起こるかは、私たちにとっても未知数です。だからこそ、考えうるさまざまな試験をして、どういった環境でどのような不具合が起きるかを検証する必要があります。

駆動耐久試験を高温の試験室と、低温の試験室でも行うのは、日本全国どんな気候の地域でも問題なく使えるようにです。室外機の試験になると、50℃とかー30℃の試験室もあります。

例えば、フィルターの外枠の素材は、高温の環境下ではやわらかくなりすぎて、取り外ししにくくなることもあります。逆に、低温環境ではかたくなりすぎて、フィルターが巻き取れないことも。試験のためにエアコンを夜通し動かしているときもあるのですが、朝出社してエアコンが止まってないか確認するのが毎回怖いんです。

試験室は過酷な環境ですし、そこにこもって作業することもあります。デスクには防寒着を常備してますよ。これもすべて、お客様にご迷惑をおかけしないようにするためです。不具合は試験室の中だけにとどめたいから、これだけ多くの厳しい試験を重ねているのです。

エアコンをいかに長く大切に使い続けていただくか、

常に考え続けてきた想いの積み重ねがお客様からのご支持につながっています。

お客様のくらしに、よりよい空気質をお届けできるよう、開発者たちの挑戦はこれからも続いていきます。

●使用頻度や使用環境によりカビやホコリのつき方、ホコリの量は異なります。