電池がどれでもライト 開発Story

単1形~単4形のどれでも1本の電池で使える「電池がどれでもライト」の誕生秘話をご紹介します。

この記事は2022年2月時点での情報です。一部変更及び生産終了の製品が含まれています。

東日本大震災から生まれた、究極の利便性を追求した防災ライト

多くの自然災害を通して、その重要性が再認識された防災グッズ。パナソニックでは、停電時や避難時に役立つアイテムとして、単1形〜単3形までのどの電池でも使える「電池がどれでもライト(BF-104F)」を2005年に発売しました。

その後2011年の東日本大震災をきっかけとして、2013年に“究極の利便性”を追求した「電池がどれでもライト(BF-BM10)」を発売。 LEDを使用した省エネタイプで家にある単1形〜単4形までの電池がどれか1本でもあれば使える仕様にリニューアルしました。

「電池がどれでもライト」の開発について担当者が語ります。

企画開発者プロフィール

大井 秀典

エナジー社

エナジーデバイス事業部 コンシューマーエナジービジネスユニット マーケティング部

川端 克昌

エナジー社

エナジーデバイス事業部 コンシューマーエナジービジネスユニット 商品技術部

いざというときに使えない!従来製品の課題

大井:2005年に発売した単1形〜単3形までの電池が使える「電池がどれでもライト」初号機は、その利便性が広く受け入れらました。しかし、未だ記憶に残る2011年3月の東日本大震災で、我々は自社製品の「課題」を突き付けられました。

計画停電地域や避難地域を中心に大勢の方が懐中電灯を買いに走った結果、店頭からライトと電池の在庫がすっかり消えてしまいました。たとえ手元に懐中電灯があっても、使える電池がなければ意味がありません。当社の「電池がどれでもライト」初号機は、単1形〜単3形のいずれかの新品の電池を2つ使用するのが前提であり、リモコン等で使用中の電池を抜き取って利用することは不可とされていました。

この様子を目の当たりにして、社内からは「現状のライトでは、いざというときに価値を発揮できない。それならば、最高レベルまで利便性を高めた究極のライトを作ろう」との意見が出てきました。

東日本大震災の影響で、世間的にも防災グッズの需要や関心が一気に高まっていたこともあり、「一人でも多くの人の役に立ちたい」と2011年の年末にリニューアルの開発が本格的にスタートしました。

“究極のライト”を追求した仕様とは

大井:開発・デザイン・営業の各部署から担当者が寄り集まり、ディスカッションをしながら基本的な仕様を決めていきました。

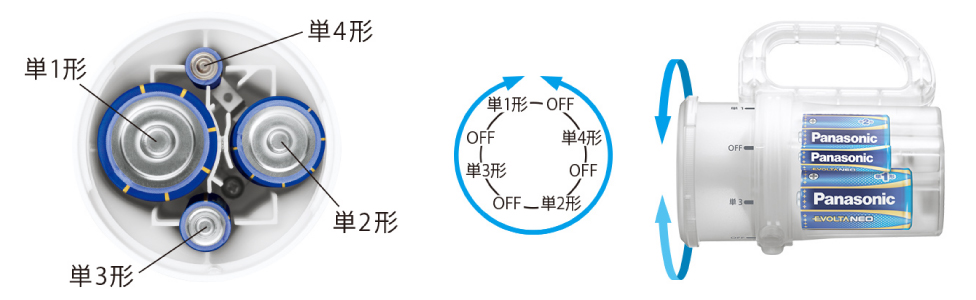

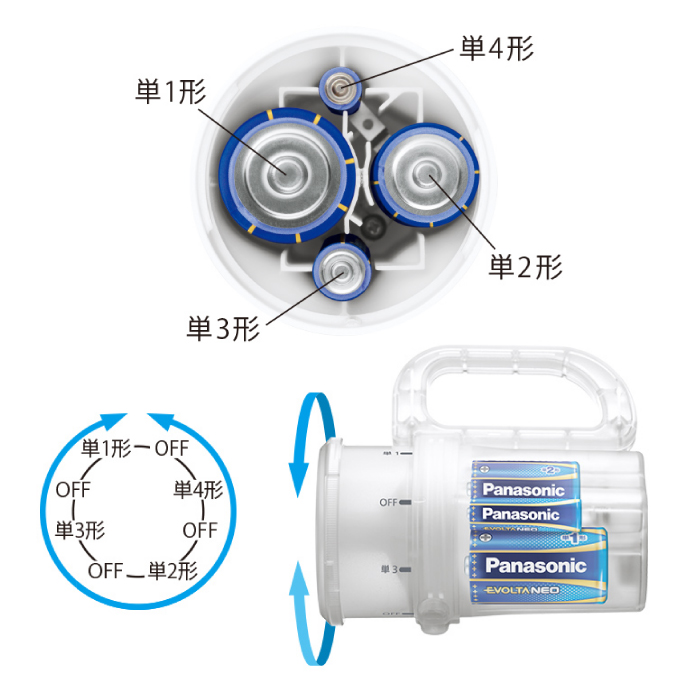

川端:“いざというとき”にも価値を発揮する究極のライトでなくてはいけない。まずご家庭にある電池を調べてみると、単3形、単4形の順に保有数が多く、単4形電池も使えるようにすることが最初に決まり、単1形〜単4形までの電池がどれでも使えるようにしました。加えて、使いかけの電池でも液もれ等のトラブルなく使えなければいけない。じゃあどうするか、となったときに浮かんだ案が「単1形〜単4形までのすべての電池を1本ずつ収納する仕様」でした。

実は、初号機が高く評価されたポイントが「使わない電池を製品内に収納しておける」という点でした。複数種類の電池が利用できるだけでなく、すぐに使用しない電池を収納しておけるのは「電池がどれでもライト」の大きな特長です。4種類の電池を一度に収納するため、デザインが寸胴になることが懸念点でしたが、「利便性を究極に高める点」を重視しました。

大井:当時は、徐々にLEDへの切り替えが進んでおり、リニューアルにあたり豆電球からLEDへの切り替えも決定しました。省電力で長寿命のLEDを利用することで、単4形電池1本の弱い電力でも明るく照らすことができます。もしもの時にはテレビのリモコンなど他の機器から電池を取り出して使うこともできます。

さらに会議を進めていくうちに「ランタン機能」も欲しい。という展開に。計画停電が行われた東日本大震災では、停電時に部屋全体を明るく照らすランタンが注目されました。

最終的に、懐中電灯とランタンの2通りの使い方ができる仕様と、持ちづらい寸胴の本体をカバーする取っ手付きのデザインが採用されたのですが、ここまでの道のりは簡単ではありませんでした。

知られざる設計者の苦労

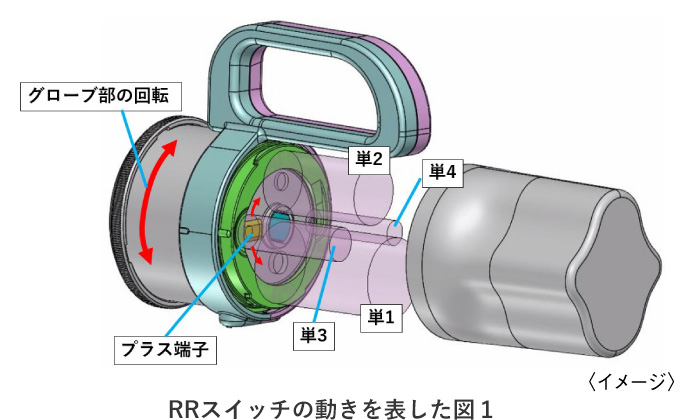

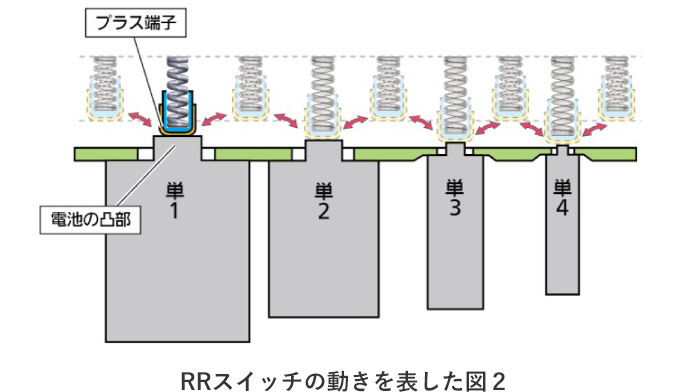

川端:今回、RRスイッチ(Round Rotary Switch)と呼ばれる回転式のスイッチを新規開発したことで、「単1形〜単4形までの電池を1本ずつ収納できる仕様」を実現しています。

従来製品のBF-104はスイッチが小さく、切り替えがしづらいという声がありました。より使いやすく、シンプルなスイッチを目指し、グローブ部の回転に応じ、使いたい電池の上にプラス端子を移動させるという独自の構造を構想しました。

しかし、今回のスイッチを開発する以前には、プラス端子自体をスイッチにする前例がなく、懐中電灯としては常識外れなものでした。さらに、構想した回転スイッチを実現する上では、様々な課題がありました。

例えば、電池の凸部の高さ。これは電池の種類やメーカーにより様々で、同じ状態で各電池の凸部に当てるのが難しかったのです。

また、スイッチを単に各電池の上を滑らせるだけでは、電池の凸部とプラス端子が傷つきやすく、開発当初は接触不良や操作感の不良といったものが出ました。そのため、これらを一つ一つ解決していく必要がありました。

「これらの課題をどのように解決することができるのか。」

作ってはやり直し、作ってはやり直しの試行錯誤の毎日で、当時はこの設計のことばかり考えていました。

最終的には電池の凸部の高さ違いに対応するために、スプリングによってプラス端子を上下動させればよいと考え、次の電池に移動する間はプラス端子が持ち上がり、電池の凸部から素早く離れる設計にしました。プラス端子は電池に当たる位置でのみ、ピンポイントで降りてくるようにしています。

この仕組みによって、プラス端子と電池の凸部の摩擦を限りなく減らし、耐久性を実現しました。

また、スイッチの評価試験では、アルカリ乾電池やマンガン乾電池、海外製の電池など様々な電池を使用し、形状の違いによって問題が出ないかを確かめました。

試作品が出来上がるとメンバーに使用感を確かめてもらい、意見交換をしていくのですが、そこでまた新たなアイディアが出てきました。「各電池の合わせ位置の間にOFF(ストップ)を入れたら使いやすくなるのではないか」というもので、こちらも採用しました。

デザイン性と使いやすさ

大井:この商品では利便性を追求する方針を貫き、使い勝手を優先しました。デザイナーからは、「取っ手など付属物を付けないほうが美しい」という意見もありましたが、これだけ幅のある胴体なので、手の小さなお子様や女性は持ちづらくなってしまいます。意見交換や試行錯誤し、結果的に手のひらの標準サイズに合わせたコンパクトな取っ手を付けました。

パナソニックでは、「電池がどれでもライト」をはじめ、もしもの時に頼りになる電池防災グッズを揃えています。家族の安心のために、普段から防災・備災の意識を。

(取材協力:PR TIMES)