乾燥しがちな冬でもいる? 室内のカビを調査してみました!

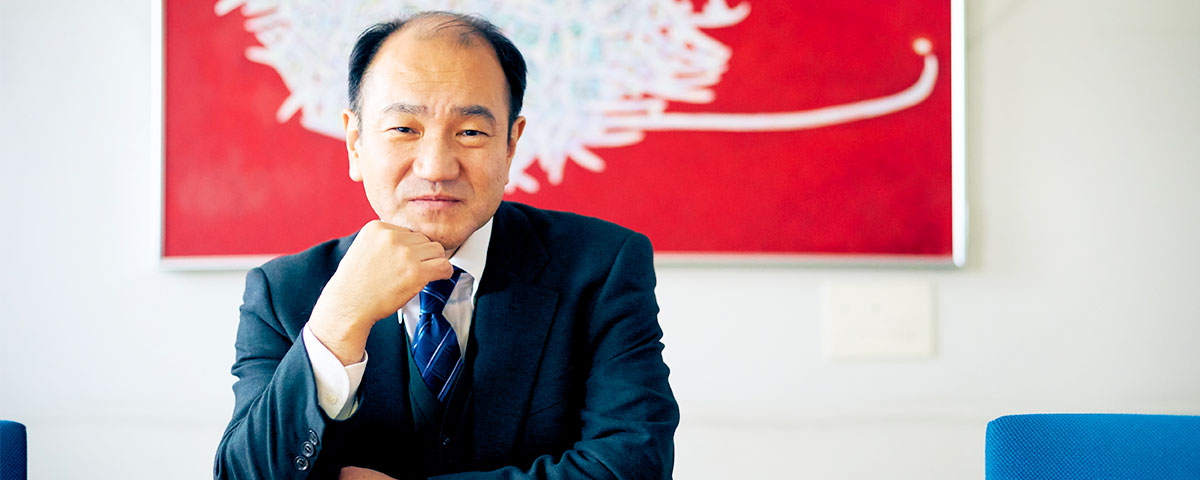

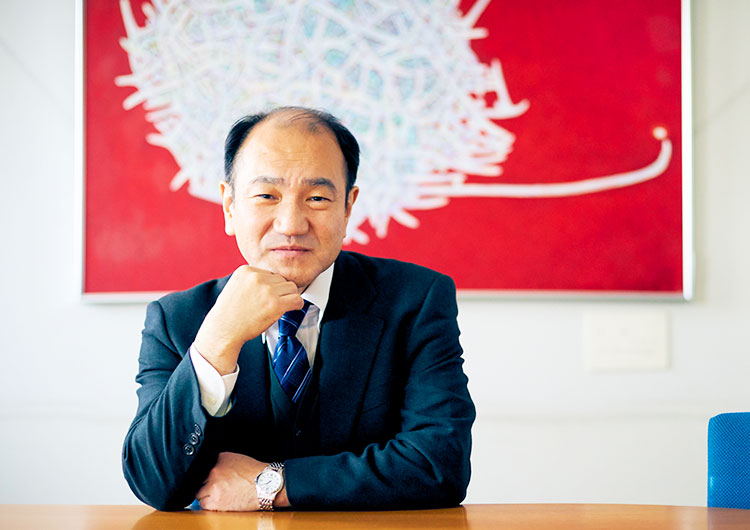

カビについての監修:矢口 貴志

ライター:UP LIFE編集部

2023年9月21日

空気

毎年、冬になると、日本列島の太平洋側は空気が乾燥しがち。カラッと晴れた日が続くとカビなんて無縁に思えるかもしれませんが、実は季節を問わず、家の中にはカビ菌が潜んでいるんです。

そこで、具体的にはどんなカビがいるのか、千葉大学真菌医学研究センターの矢口貴志准教授に調査を依頼。その結果を、冬のカビに効果的な対策と共に教えてもらいました。

注意すべきは梅雨時だけじゃない! 冬にカビが生える理由

今回、お話をうかがったのは、人に影響を与えるカビを中心に研究を行っている矢口准教授。

聞けば、大気が乾燥している冬はカビがいないと思いがちですが、実は家の中には1年中カビ菌が生息しているのだとか。では、なぜカビは繁殖するのでしょうか?

「カビが繁殖する条件には、“温度”“湿度”“栄養源”の3つが挙げられます。まず、温度は20〜30℃、そして湿度は60%以上であること。3つ目の栄養源については、ホコリや人の皮脂など、たいていのものがカビの栄養となります。冬は温度も湿度も低いので、本来ならカビが生えにくい季節。しかし、近年の住宅は高気密で湿気がこもりやすく、暖房で温められること、またホコリや汚れが常にあることで3つの条件が揃い、カビが生えやすくなるのです」

家の中でも特に発生しやすいのは、やはり浴室やキッチンなどの水回り。1年を通じて気を付けたい場所とのことですが、冬だからこそ注意したいスポットもあるそうです。

「ひとつは、結露が発生しやすい窓際。結露は、外気温度と室内温度の差が大きくなると発生しますが、この結露の水分と窓際に溜まりやすいホコリ=栄養が揃うことで、カビが生えやすくなります。もうひとつは、加湿器。水分も栄養源も揃っているので、冬だからこそ注意したいカビスポットです。タンクの中やフィルターなどの手入れはこまめにして気を付けたいですね。このほか、古くて断熱性が低い一戸建ては、押し入れが結露しやすいこともあるので、注意が必要です。」

家の中にはどんなカビが潜んでいるのか、気になる6箇所を調査

矢口准教授によると、家の中には主に8種類のカビが生息しているそうです。では、実際にどのようなカビがいるのか、研究所内の「シンク」「冷蔵庫」「洗濯機」「部屋の隅」「窓」「エアコン」の6箇所で調べてもらいました。

調査方法は、それぞれの場所を綿棒で10回ほど拭い、栄養分を含む寒天を入れたシャーレに広げて、25℃で5日間培養するというもの。

さて、その結果は……? シャーレには、さまざまな種類のカビが!

水回りはもちろんのこと、冷蔵庫やエアコンといった家電からも検出されていました。

「今回、シンク以外の場所から検出されたのは、クロカビと言われる“クラドスポリウム”です。“クラドスポリウム”は低い温度でも繁殖可能なカビで、パッキンの黒ずみなどの要因。そしてエアコン、部屋の隅からはアオカビと言われる“ペニシリウム”が検出されました。この2つが生活環境では1番多く発生するものになります」

一方、冬場の気になる窓際は、

「多く発生する“クラドスポリウム”と、水分の多い場所に生える、 “ムコール”が検出されました。こちらは一般的にはケカビと言われています」とのこと。また、冬は暖房運転を行うため、湿度が低いと思われるエアコンですが、こちらにもカビがいたそうです。

「エアコンの吹き出し口からは、“クラドスポリウム”とススカビの“アルタナリア”、生活環境中に多い“ペニシリウム”が検出されました。また、カビが繁殖しないと思われがちな冷蔵庫からも、“クラドスポリウム”と“アルタナリア”が検出されています。“アルタナリア”は、風通しの悪い場所のホコリなどに生息するカビです。カビは冷温だと速度は遅いですが、徐々に繁殖していきます」

乾燥しているエアコンや、温度の低い冷蔵庫でも繁殖しているところを見ると、あらゆる場所にカビ菌が生息していることが実感として湧いてきます。「冬だからカビは大丈夫」「水回りだけ気を付ければいい」なんて油断して、気付けばカビが生えていた……なんてことにもならないよう、しっかり対策したいですね。

住まいのカビを撃退したい! 効果的な対策は?

「カビが生えやすい条件とは逆の環境を作れば、カビ対策になりますよ」と、矢口准教授。暖房や加湿器を使わないわけにはいきませんが、換気をこまめに行うなどをして湿度を50%程度に保つのがいいそうです。

また、暖房も温度を意識することで結露を極力抑えたり、掃除をこまめにして栄養素を減らしたりすることで、カビが発生しにくくなるとか。

「掃除の際に水拭きをしたら、湿気がこもりそうな場所はしっかり乾燥するようにしましょう。カビの胞子が付着しやすいじゅうたんなどは、念入りに掃除機をかけてください。また、気を付けたいのが観葉植物。意外と土にも繁殖しやすいので注意が必要です。生えてしまったカビは、取り除かない限り増えていくだけ。掃除の際は胞子を吸い込まないように気を付けながら、キッチン用漂白剤のような次亜塩素酸ナトリウムや、エタノールなどを使えば殺菌できます。クローゼットのようにこもりやすい場所は、服を出してしっかり乾燥させることが重要です」

また、ホコリが溜まりにくい環境を作ることも大切だとか。

「家具を壁に密着させずに置けば掃除がしやすい上に、風通しもよくなります。空気の流れをつくると軽いカビ胞子は定着しにくいため、繁殖しづらくなるもの。サーキュレーターなどで気流をつくるのもよいでしょう。もちろん、空気清浄機や、空気清浄機能付きのエアコンも有効。ただし、微細な粒子も除去できる高性能フィルターを搭載していても、フィルター自体が汚れていないことが大切です」

家庭で発生するカビを抑制できる*“ナノイー X”

空気清浄機能付きのエアコンなら、『エオリア』がオススメ。『エオリア』には、空気中の菌の働きを抑制する* “ナノイーX”を搭載。黒カビや青カビなど、住空間で発生する主なカビ8種類の抑制が実証されており、部屋の中はもちろん、エアコン内部のカビ対策も可能です。

空気清浄機能も高く、PM2.5などの微細な汚れまでキャッチする高性能な“アクティブクリーンフィルター”を採用。1年を通じて、住まいのカビ対策をサポートしてくれるので安心です。

「ナノイーX」が空気の汚れを抑制するしくみ

この記事で紹介した商品

カビについての監修

矢口 貴志(やぐち たかし)

千葉大学 真菌医学研究センター 准教授。1961年生まれ。1987年、早稲田大学院理工学研究科博士前期課程を修了。薬品メーカーに入社後、2003年に現職に就任。病原真菌の分類、同定とその応用を中心に研究を行っている。

*【試験機関】(一社)カビ予報研究室 【試験方法】25㎥(約6畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に「オートクリーンシステム」ありとなしの条件において、7日後のカビの菌糸長を比較 【抑制の方法】オートクリーンシステム(「Ag+除菌」フィルター、フィルターお掃除ロボット、ホコリレスコーティング(熱交換器)、防汚・防カビコーティング(送風ファン)、内部クリーン(「ナノイー X」放出)、カビみはり)【対象】エアコン内部に付着したカビ【試験結果】カビセンサーのカビ8種類の成長が抑制されることを確認(報告書No. 180301、180302)。

2023年9月21日 空気

- 記事の内容や商品の情報は掲載当時のものです。掲載時のものから情報が異なることがありますのであらかじめご了承ください。