冬、室内の湿度を上げる方法は? 暖房で乾燥する部屋を快適にするコツ

監修:藤原 千秋

ライター:UP LIFE編集部

2024年2月16日

空気

寒さが厳しくなるにつれ、気になるのが空気の乾燥。特に暖房を使っているときは思った以上に湿度が低くなり、お悩みの方もいるのではないでしょうか? 実際のところ、空気の乾燥による困りごとは多々あるもの。それらを解消する上手な湿度コントロール術を、暮らしまわりを専門とする住生活ジャーナリストの藤原千秋さんに聞きました。

身体面、環境面…。湿度が低いと何が困る?

冬場、湿度が低くなることで生じるお悩みはさまざま。この時期になると、肌や髪のうるおい不足に困っている方も少なくないようです。藤原さんも、「粘膜が乾燥することで、鼻がかゆくなったり、目がシパシパして眼精疲労につながったりする」という声はよく聞くのだとか。

「環境面でも弊害があって、たとえばホコリがたちやすくなるということがありますね。空気中にホコリが舞っている時間が長ければ、その分、吸い込みやすくなったりもするため、心配されている方も多いかと思います。また、静電気が発生しやすくなるのも厄介。これは、何かに触ったときにバチッとくるというだけでなく、ハウスダストを引き寄せる性質があるからです。たとえば、テレビ背面の壁が黒く汚れやすいのも静電気の仕業。このようにホコリを集めることで、家の中が汚れやすくなってしまう面もあります」

冬に推奨される部屋の湿度・室温の目安は?

それでは冬の場合、部屋の湿度がどのくらいなら、上記のような困りごとを防げるのでしょうか? 冬に適した室温の目安とあわせてご紹介しましょう。

季節を問わず好ましい湿度は40〜60%だけど…

一般的に言われる「湿度」が指すのは、“相対湿度”のこと。空気が含むことのできる最大の水分量を示す“飽和水蒸気量”に対し、実際の水分量がどれだけの割合かを示すもので、人にとって快適でカビやダニのリスクが抑えられる湿度は、40〜60%と言われています。この数字は、季節にかかわらず目安とされる湿度ですが、藤原さんによると、ここで注意したいのは「湿度と気温の関係」なのだとか。

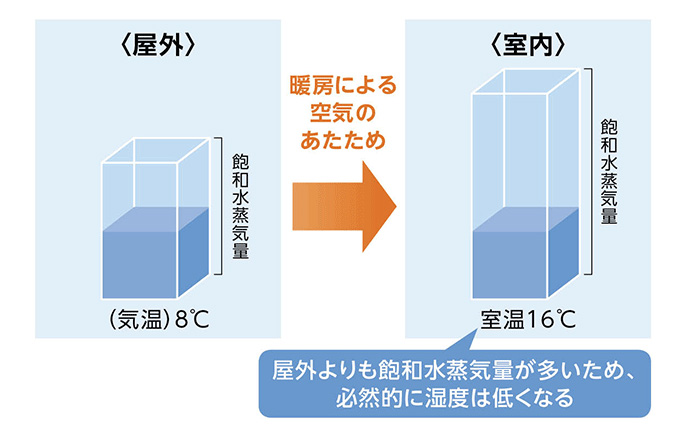

「空気中に含むことができる水分量は空気の温度が高いほど増えていくため、寒い屋外と暖かい屋内では湿度が変わってきます。たとえば、屋外が気温8℃で湿度50%のとき、屋内の温度が16℃なら屋外よりも飽和水蒸気量が多いため、必然的に湿度は低くなるんです」

冬に湿度が下がる太平洋側の場合、1年の中で最も乾燥するのは12月から2月にかけて。この時期の関東地方では、天気予報などで伝えられる湿度(相対湿度)が50%台まで下がるため、数値だけ見れば理想的にも思えますが、暖かい家の中ではさらに低くなるため、乾燥してしまうということですね。

暖房時の室温は20℃が目安ってホント?

環境省が呼びかけている『WARM BIZ(ウォームビズ)』によると、暖房時の室温は20℃を目安としながら、衣食住の面で工夫することを提案しています。もちろん、これもひとつの方法ですが、「注意したい点もあります」と、藤原さん。

「まず、室温をどこで測るかということ。たとえば、エアコンの設定温度を目安とするなら、エアコンは私たちがいる場所よりも高い位置にある点を考慮することが必要です。室内の空気を循環させていなければ、暖かい空気は上昇するので、エアコンの取付位置によっては人が生活する場所と1〜2℃違う可能性もありますから。かと言って、足元が20℃では暑く感じることもあるので、20℃はあくまで目安と考え、自分にとって快適な温度を把握するのが良いと思います。

ただ、大人がちょうどいいという室温でも、子どもが汗をかいていることはありがちなので、そこにいる人みんなが快適になるように、『WARM BIZ』でも紹介している重ね着をするなどの工夫も必要でしょう。そのうえで、最も気を付けたいのはヒートショック。お年寄りの方は特にリスクが高いので、家の中の温度差をできるだけなくすなど、予防することを心がけてください」

暖房をつければ、湿度はさらに下がることに…?

先ほどの藤原さんのお話にもあったように、飽和水蒸気量は空気の温度が高いほど増えていくもの。そのため、暖房をつけて室温を上げれば、当然、湿度は低下することとなります。

「だからと言って、ただ加湿すれば良いというものではありません。私たちの呼気や皮膚から放出される水分は意外と多いため、闇雲に加湿をすると湿度が高くなりすぎてカビなどのリスクを引き起こす可能性があるんです。こうしたことを防ぐためにも、自分の体感だけを信じるのではなく、部屋ごとに温湿度計を置いてモニターすることが大切。3,000円くらいするものだと精度が高くなりますが、100円ショップにあるような安価なものも誤差はそれほど大きくないので、それで十分です。持っていないという方は、まずは一つ入手して、日替わりでいろいろな部屋に置いてみると、実際の温度・湿度と体感の違いも何となくつかめると思います」

乾燥を防ぐ家電の上手な使い方を知っておこう

温湿度計でモニターしたら、湿度が低くて乾燥している……。そんなときは、「効率良く空気にうるおいを与えるために、加湿できる家電を利用するのも良いでしょう」と、藤原さん。

「ただし、あくまで適切に使うこと。洗濯物を部屋干ししているときや、鍋料理をしているときなど、湿度が上昇傾向にあるときだと加湿しすぎになる可能性もあるので、湿度計はその都度、チェックしてくださいね」

暖房時に併用したい、加湿機や空気清浄機

加湿できる家電の筆頭は、やっぱり加湿機。ひと口に加湿機と言っても、加湿方式は大きく4種類に分けられますが、パナソニックの最新モデルはすべてヒーターレス気化式を採用しています。たっぷり素早く加湿できるうえに、ヒーターを搭載していないので吹き出し口が熱くならず、電気代が抑えられるのもうれしいポイント。

加湿機能を搭載した空気清浄機なら、『F-VXW90』がおすすめです。空気をきれいにしながら、1時間に最大930mL※1のパワフル加湿が行えるほか、パナソニックのエアコン『エオリア』との連携も可能。エアコンの暖房を作動させると、『F-VXW90』が自動で加湿モードに切り替わり、暖かくうるおった快適な空間を実現します。

また、次亜塩素酸 空間除菌脱臭機の『ジアイーノ』にも、一部モデルを除き加湿機能を搭載。こちらは除菌※2・脱臭※3に優れ、集じんや加湿も行えるので、空気のお悩み対策を1台で済ませたい方におすすめです。

効率良く空気にうるおいを与える加湿機の使い方

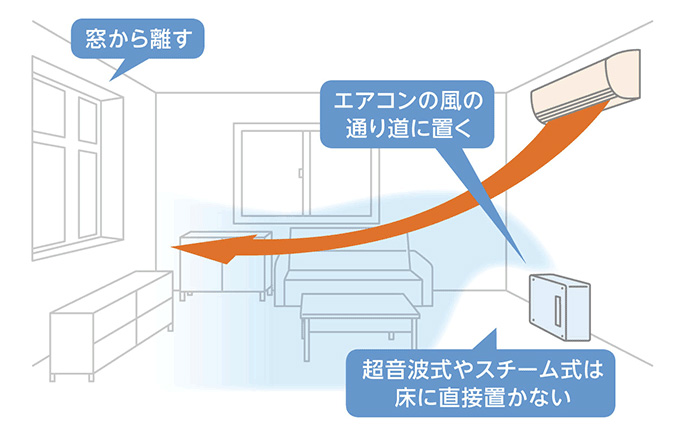

以前の記事でもお伝えしましたが、加湿機を効果的に使うためのポイントは3つ。1つめは、「エアコンの風の通り道に置くこと」です。言うなれば、加湿された空気をエアコンの風に乗せて部屋中に行き渡らせるイメージ。ただし、湿度センサーが誤認しないよう、エアコンの風が直接当たらないようにしましょう。

2つめのポイントは、「超音波式やスチーム式は床に直接置かないこと」。温度の低い空気は下にたまりやすく、かつ空気中に含める水分量が少ないため、加湿機を低い位置に置くと湿度センサーは空気中の水分量を少なく検知してしまい、加湿しすぎにつながる可能性が高まります。

3つめは、「結露を防ぐために窓から離すこと」。室内の暖かい空気は、外気で冷やされた窓ガラスに触れることで冷やされ、飽和水蒸気量が少なくなって水に変わってしまいます。この水=結露がカーテンを濡らし、カビを発生させるリスクも増えてしまうため、窓からは離して設置するようにしましょう。

加湿機能を備えたエアコン『エオリア LXシリーズ』も見逃せない!

近年、注目を集めているのが、加湿機能を搭載したエアコン。パナソニックのラインナップでは、『エオリア LXシリーズ』のみに採用されている機能です。外気の水分を集めて加湿に使うため、給水の必要なく手軽に加湿できるのがポイント。給水レスながら、約48分で部屋の湿度を50%までアップする※4パワフルさも魅力です。これには藤原さんも、「まさにテクノロジーの先端という印象。しかも、この『LXシリーズ』は換気までできるとのことなので、エアコンの進化ぶりには驚かされますね」と、感心しきりでした。

節電したい方にもおすすめ! 手軽にできる乾燥対策

ここでは、家電を使わずに湿度を上げる方法をご紹介。いつもの生活スタイルを少し変えるだけで、手軽にできるものばかりなので、気になる方はぜひお試しください。

洗濯物を部屋干しする

洗濯物に含まれた水分が室内に放出されることで、部屋の湿度を上げることができます。部屋干しをしたくない場合は、清潔なタオルを濡らして干すのも良いでしょう。

風呂の湿気を利用する

入浴後、浴槽のフタと浴室のドアを開けておくのもひとつの方法。湿気は乾燥した空気へと移動するため、手軽に加湿することができます。

お湯の入ったやかんや鍋などを置く

水分が蒸発すると空気中に放出されるため、室内を加湿できます。ストーブの上に水の入ったやかんを置くのも効果的ですが、蒸発しきって空だきすることのないように注意しましょう。

湿度をモニターしながらコントロールして、乾燥しがちな冬を快適に

上記以外の乾燥対策として、「家族が1か所に集まったり、鍋料理をしたりするのも効果的」と、藤原さん。加湿目的ではありませんが、観葉植物や水槽のある家も湿度が高くなるそうです。とはいえ、やっぱり注意したいのは「加湿しすぎない」ということ。

「たびたびの話になりますが、湿度が上がりすぎればカビやダニが発生しやすくなります。これらはアレルギーの原因であり、乾燥しすぎとはまた別の体調不良につながりかねない存在。先ほどお伝えしたように、温湿度計を導入してモニターしながら、適切に湿度をコントロールしてくださいね」

この記事で紹介した商品

監修

藤原 千秋

主に住まい・暮らしまわりの記事を専門に執筆して20余年目。現在はライティングの傍ら監修、企画、広告、アドバイザリーなどの業務に携わる。プライベートでは三女の母。『この一冊ですべてがわかる! 家事のきほん新事典』(朝日新聞出版)など著書監修、マスコミ出演多数。総合情報サイト『All About』家事・掃除・子育てガイド。

※1 加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく、室温20℃ 湿度30%の場合。自己調湿機能により、高湿になると加湿量は減少します。

※2 浮遊菌の場合は約6畳の密閉空間における、約15分後の効果。付着菌の場合は約21畳の居室空間における、約12時間後の効果。いずれも数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

※3 喫煙環境では使用しないでください。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気によって異なります。

※4 暖房加湿運転時。CS-LX404D2にて。当社環境試験室(約14畳)、外気温7℃、湿度87%、設定温度23℃、設定湿度連続、風量・風向自動、加湿量強。加湿条件は室内温度12℃以上、湿度70%以下、屋外温度 -10℃~24℃です。

2024年2月16日 空気

- 記事の内容や商品の情報は掲載当時のものです。掲載時のものから情報が異なることがありますのであらかじめご了承ください。