停電で冷蔵庫は何時間もつ?中身を守る方法と停電時の保冷対策【専門家監修】

停電時の冷蔵庫の食材を守る対策方法についての監修:澁川 真希(しぶかわ まき)

ライター:PHPくらしラク~る♪編集部

2026年1月23日

防災

※この記事は、2021年9月17日に公開された記事を更新しています。

停電時、冷蔵庫の保冷期間は一般的に2〜3時間と言われており、すぐに常温に戻ることはないものの、特に夏場は中身の食材が心配になるものです。予期せぬ停電時に備え、冷蔵庫の食材を守る対策方法について紹介します。

停電した時に冷蔵庫は何時間もつ?

停電した時に頭をよぎる、冷蔵庫の食材たち。冷蔵庫の保冷期間は、一般的に2〜3時間と言われており、停電時すぐに常温に戻ってしまうわけではありません。

しかし、いつ電気が復旧するかわからない状況では、冷蔵庫の保冷時間をなるべく長くキープしたいものです。

停電で冷蔵庫が止まってしまったとき、中身の食材ができるだけ傷まないように守る方法があります。また、突然起こりうる停電でも、備えあれば憂いなし。停電時の対策として、日ごろから準備しておける冷蔵庫の使い方についてもご紹介します。

停電時に中身の食材を守る方法は?

いざ、停電してしまったときには、冷蔵庫の中身の食材が気になるものです。長時間停電しても冷蔵室や冷凍室の機能を低下させない、とっておきの保冷対策を3つ紹介します。

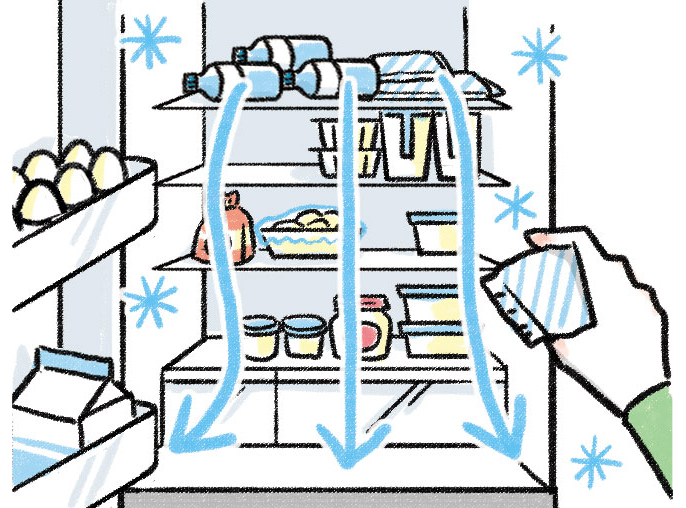

保冷剤や冷凍食品で温度上昇を防ぐ

予期せぬ停電が起こったときは、保冷剤や、これから食べる冷凍食品、凍らせた冷蔵冷凍兼用ペットボトルなどを、冷蔵室の一番上の棚に移し替えるといいでしょう。冷気が上から降りてきて冷蔵室内に行き渡るため、わずかでも温度上昇を抑えることができます。

ただし、移し替えるために冷凍室を開けている時間が長くなると、季節によっては冷凍しているものが急激に溶けはじめるので十分に気をつけましょう。普段から、冷凍室に保冷剤や冷凍食品を多めに入れておくことが大切です。

なお、冷蔵庫の中のものが溶けて水滴が染み出すおそれがあるので、床が濡れないように新聞紙を敷いたり、雑巾を用意するなどしておきましょう。

ドアの開閉をしないように徹底する

冷蔵庫は、停電で電源を失っても、ドアを開けなければ2~3時間程度は冷えが保たれるので、ドアを不必要に開閉しないことがポイントです。何度もドアを開けたりしないよう、家族に徹底しておくことが大切です。

また、冷蔵庫のドアパッキンが劣化していると、そこから庫内の冷気が外へ逃げていき、温度上昇を招くことになります。ドアパッキンの劣化を確かめるには、冷蔵庫のドアを閉めた状態で、ドアの隙間にハガキや名刺を差し込んでみてください。ハガキが入りにくいようなら、パッキンに問題はありません。わりと簡単に差し込めるとか、差し込んでもスルッと落ちるようなら、パッキンの劣化が考えられるので、早めに取り替えるようにしましょう。

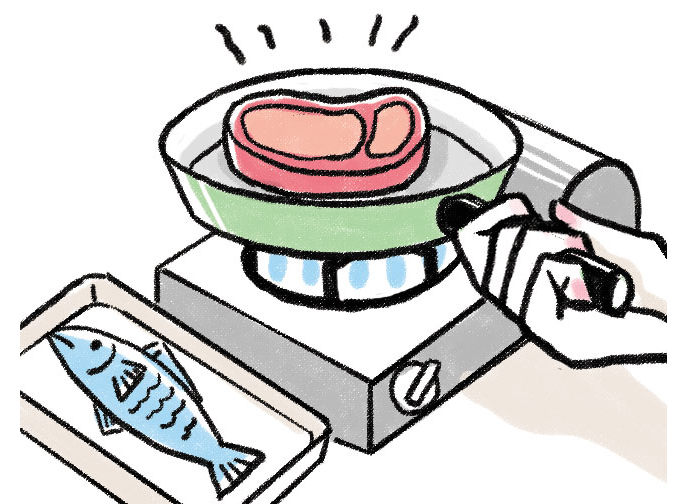

痛みやすいものから食べる

停電が3時間ほど続くと、冷蔵庫内の温度がゆるやかに上昇するため、中の食材がだんだん傷んできます。停電が長くなってきたら、肉や魚などの生鮮食品や乳製品は冷蔵庫から取り出し、すぐに食べるか、火が使える環境であれば、早めに調理するようにします。

野菜やくだものは、冬場であれば外に出しておいても問題ありませんが、野菜は新聞紙で1つずつ厚めに包み、蓋付きの発泡スチロールの箱や空き箱にいれて、雨に当たらない場所で、できるだけ風通しのよい日陰に置くようにしましょう。

停電前に日ごろからできる備えはある?

停電になってもあわてないための、日ごろから簡単にできる備えがあります。

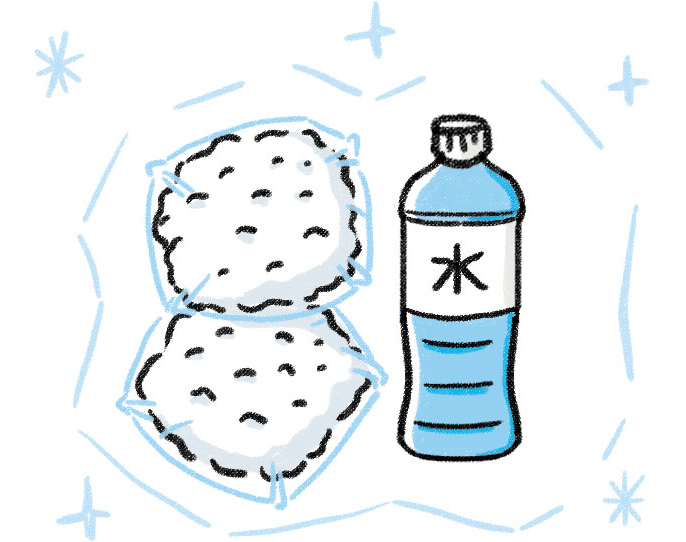

【停電前の備え1】ごはんやお茶を冷凍して保冷剤代わりに

冷凍室に、ラップで包んだごはんや、水・お茶・スポーツ飲料などの冷蔵冷凍兼用ペットボトルを入れて保存しておきましょう。

●ごはんは小分けにして保冷剤にはさむ

ごはんを冷凍する場合、急速冷凍機能がある冷蔵庫なら、炊きあがったごはんをすぐにラップで包んで冷凍することができるので、解凍後もふっくらしたごはんが食べられます。急速冷凍機能がない場合は、湯気が立っているうちに、ごはんをラップで包み、粗熱をとってから保冷剤ではさんで冷凍保存すればOKです。ごはんをラップで包む際は、必ず小分けにします。

●ペットボトルは立てたまま凍らせる

冷蔵冷凍兼用ペットボトルは、キャップを上にして、ボトルを立てたまま凍らせます。なお、冷蔵冷凍兼用であっても、衛生面や耐久性の面で、中身を入れ替えて再利用はできないことに注意しましょう。冷凍ごはんや冷蔵冷凍兼用ペットボトルは、冷凍しておけば災害時に保冷剤がわりに使えるうえ、解凍すれば食料・飲料になるというメリットもあります。

【停電前の備え2】冷蔵庫は7割程度を目安に詰め込まない

冷蔵室に食材をぎゅうぎゅうに詰め込むと、冷気がまんべんなく循環しなくなるため、冷えが悪くなります。冷蔵室に入れる食材は容量の7割程度を目安にし、冷気の吹出口や吸込口をふさがないようにしましょう。

特に最上段は、停電した場合に、冷凍室から保冷剤や冷凍食品を移せるよう、少しスペースを空けておきたいものです。中段も、カレーやシチューを鍋ごと冷蔵できるくらいの、余裕をもたせた収納を心がけましょう。

野菜室は、野菜を重ねるのではなく、100円ショップなどで売られている野菜収納ケースや野菜保存袋を活用し、立てて収納すると長持ちするといわれています。なお、玉ねぎ、にんにく、かぼちゃ、ごぼう、いも類などは、カットしたものでなければ、野菜室ではなく、風通しなどに注意して常温保存することができます。また、追熟が必要なバナナやパイナップル、メロン、アボカド、パパイヤは、冷蔵庫での保存はやめましょう。

【停電前の備え3】冷凍室はきっちり詰めて収納する

冷凍室は、冷蔵室と異なり、食材や冷凍食品をすき間なくきっちり詰めておくことが基本です。凍った食材が保冷剤の働きをして、お互いに冷やし合うため、冷凍効率が高まるのです。冷凍食品や食材をきっちり詰めて、なおかつ使い勝手をよくするポイントは、以下の3つです。

【冷凍食品をきっちり収納するポイント】

①100円ショップなどにあるブックエンドを利用して、立てて収納する

②同じ形のものどうしをまとめる、保存容器は四角い形にする

③何が入っているのか、袋の上に油性ペンなどで書き入れておく

冷凍室にすき間なく冷凍した食材を詰めておけば、まさかの停電になっても、季節によっては(扉を開けない状態で)半日から丸1日くらい凍った状態が保たれるといわれています。

もしもに備える!「停電そなえモード**」を搭載した冷蔵庫

業界初*で気象警報※1と連携して、かしこく備える「停電そなえモード**」を搭載。アプリで気象警報※1を受信すると自動で予冷運転を開始※2します。停電時の保冷が長続き※3するのでムダな食品廃棄を防ぐことができます。

対象機種:WXタイプ・ HYタイプ・ CVタイプ・ HVタイプ

*IoT機能により、気象情報と連携した予冷運転で停電に備える。国内家庭用冷蔵庫において。2023年2月17日発売。

**予冷運転時は、一時的に通常運転時より消費電力量が増加します。

詳しくは、動画をご覧ください。

まとめ

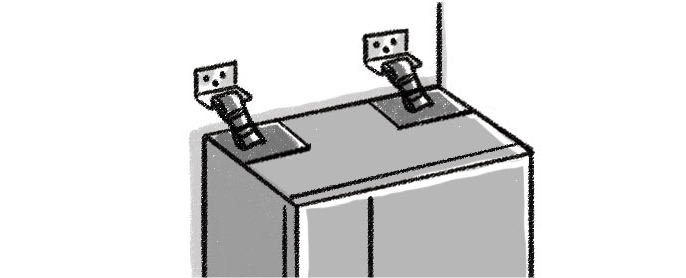

大地震が発生した際、キッチンで起こるトラブルとしては、停電のほかに家電の転倒も考えられます。地震の揺れで冷蔵庫が倒れるだけでなく、電子レンジや炊飯器が台から落ちたりすることがあります。キッチン家電は、メーカー推奨の転倒防止具や、必要に応じて耐震マット、すべりどめシートなどで固定するといいでしょう。

突然の災害トラブルに見舞われたとき、あせらず冷静に対処することが大切です。停電などの非常時に考えられる影響範囲を予想し、そうした時に備えた冷蔵庫の使い方や、停電時の対策などの準備をしておきましょう。

※1 暴風/暴風雪警報のみ。

※2 自動化設定にすると、スマホに通知なしで開始。事前の設定が必要です。

※3 当社環境試験室において、当社試験条件にて測定。停電時、冷凍室の模擬負荷の温度を-18℃以下に保てる時間。●停電そなえモードは、停電時の動作を保証するものではありません。食品の状態や量、周囲温度やドア開閉状況によって、効果が異なります。

「ライター/PHPくらしラク~る♪編集部」

プロフィール:月刊誌「PHPくらしラク~る♪」は、料理、掃除、収納、お金管理、段取り術といった家事から、人間関係やストレスなどの心理問題、開運方法など、何気ない毎日をラクに楽しく過ごせるように応援する生活情報誌です。

停電時の冷蔵庫の食材を守る対策方法についての監修

澁川 真希(しぶかわ まき)

整理収納コンサルタント。整理収納・家事代行サービス「コンフォートスタイル」代表。

NPOハウスキーピング協会の整理収納アドバイザー1・2級認定講師として活動中。最近は2011年3月に起きた東日本大震災での被災経験をもとに「減災整理セミナー」や日常から備える「備蓄食材管理セミナー」を開催し、日ごろの備えの大切さを伝えている。

2026年1月23日 防災

※この記事は、2021年9月17日に公開された記事を更新しています。

- 記事の内容や商品の情報は掲載当時のものです。掲載時のものから情報が異なることがありますのであらかじめご了承ください。