花粉シーズンは何月から何月まで? 花粉の飛散カレンダーや飛散する時間帯を紹介

花粉についての監修:清益 功浩(きよます たかひろ)

ライター:UP LIFE編集部

2024年3月8日

空気

花粉の悩みと聞くと、真っ先に春のスギが浮かびがち。でも、実際はその時期だけでなく、1年を通じてさまざまな植物の花粉が飛散しているんです。そこで今回は、地域や季節ごとに飛散する花粉の特徴や対策を、アレルギー専門医の清益功浩さんに教えてもらいました。あなたを今まで悩ませていた花粉の正体も、この記事を読めばわかるかも?

今の時期は何の花粉? 飛散時期と地域をカレンダーで紹介

スギやヒノキなど、春のイメージが強い花粉ですが、清益さんによれば「植物の種類や量は異なるものの、日本列島ではどの季節も何かしらの花粉が飛んでいる」のだとか。確かに、「1年を通じて悩まされている」「春以外の季節の方が困っている」という声は、よく聞かれますよね。

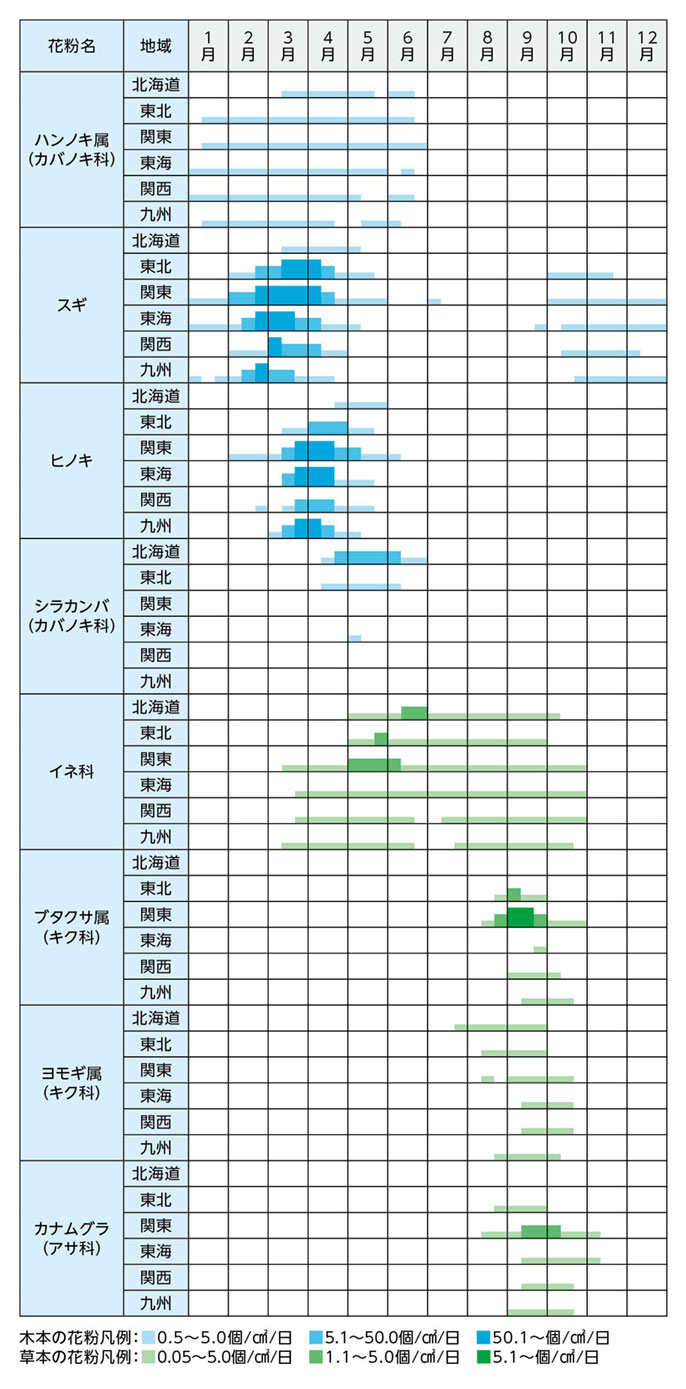

カレンダーで一目瞭然! 地域ごとに異なる花粉の飛散時期

では、どの季節にどんな植物の花粉が飛散しているのでしょうか? その答えとなるのが、花粉の種類ごとに飛散時期と地域をまとめた下記のカレンダーです。

植物の種類&地域別・花粉飛散カレンダー

(鼻アレルギー診療ガイドライン2020)より作図

(注:スギは北海道・沖縄にはほとんど存在しない)

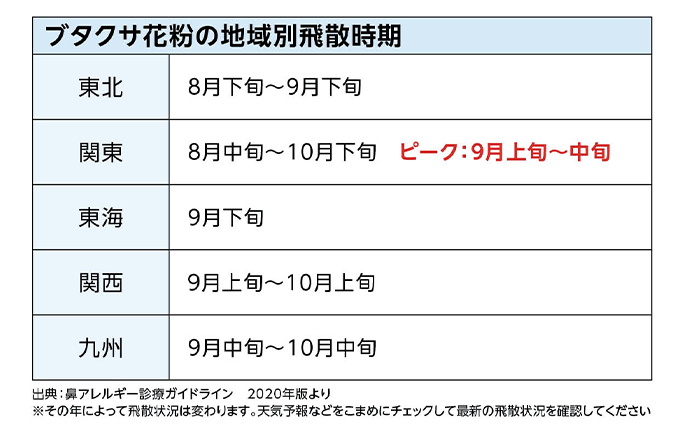

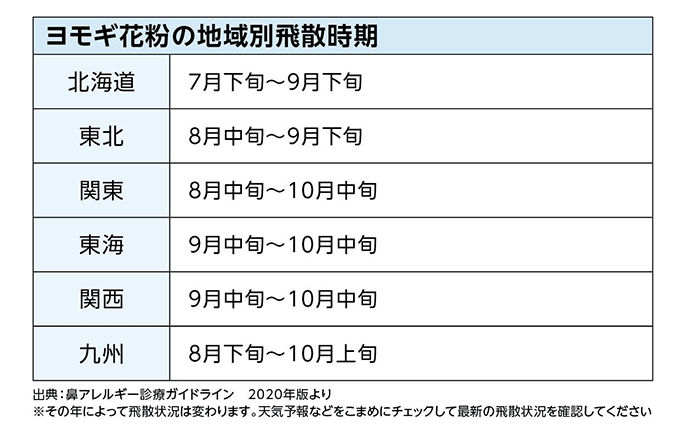

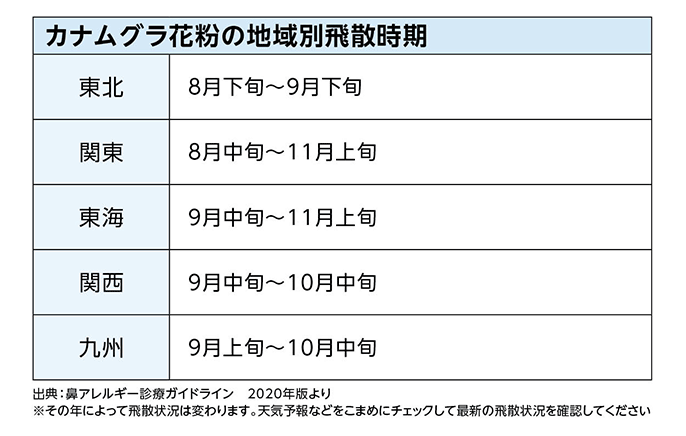

これを見ると、春、各地で多く見られるスギ花粉は北海道だとあまり飛んでいないことのほか、秋に関東で最も多いブタクサ属やカナムグラが、北海道ではほぼ飛散していないなど、植物の種類や期間が地域によって大きく異なることなどが見てとれますね。

春と秋でどう変わる? 花粉の種類と特徴、飛散する時間帯

カレンダーにもあるように、花粉の飛散量が特に多いのは春と秋。これらの花粉には、どんな違いがあるのでしょうか? 清益さんに聞きました。

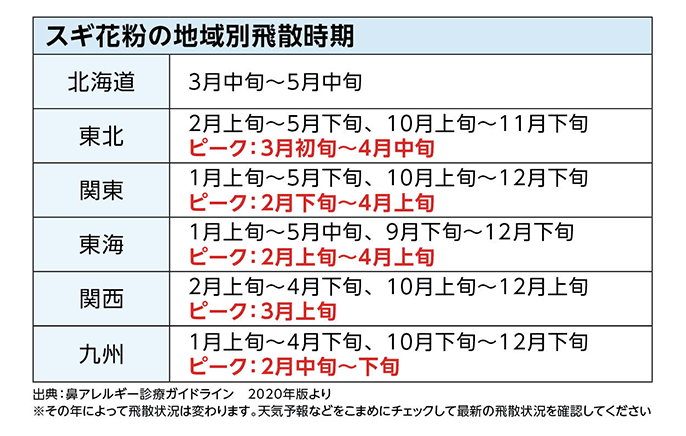

「春の花粉が飛散し始めるのは、2月中旬から下旬にかけてですが、早ければ1月にはもう悩まされている人もいます。特に多いのはスギとヒノキ。これらがあまり生息していない北海道では、シラカンバの飛散量が多くなります。このほか、ハンノキ属の花粉も全国的に増加。いずれもこの時期の花粉は樹木系が多く、都会で飛散量が増える時間帯は昼過ぎとなります」

では、季節が秋の場合は?

「秋の花粉は早ければ8月から飛散し始め、9月から10月には本格化します。スギのように生息地が限られていないので、飛散量が増える時間帯を特定するのは難しいですね。飛散する花粉の中でも多いのは、キク科の植物。代表的なものとしてはブタクサ、ヨモギ、オオブタクサなどが挙げられます。北米ではブタクサに悩む人が多く、日本におけるスギと同じように問題となっていますね」

そう言って、「キク科の植物は、小花(しょうか)という小さな花が集まって1個の花のように見えるのが特徴」と続ける清益さん。

「1年草でもどんどん増えていきますし、多年草なら数年にわたって毎年、花を咲かせます。いずれも背が低いため、飛散する距離がスギより短い傾向にあり、川沿いや堤防、畑などに多く生育。キク科以外では、アサ科であるカナムグラ、イラクサ科であるカラムシなども秋に注意したい花粉です。また、3月から10月くらいまでと飛散期間の長いイネ科の植物も、秋に飛散する花粉と言えるでしょう」

花粉が飛散する理由は「子孫を残すため」

そもそも、これらの花粉が飛ぶのはなぜなのでしょうか? 清益さんによると、「その多くが風媒花(ふうばいか)だから」とのこと。

「ほとんどの植物は子孫を残すため、めしべに受粉させて実と種子を作ります。この受粉に風を利用するのが風媒花。蜜などで虫を呼び寄せるのではなく、風にのせて花粉を運ばせるため、時期が来ると多くの花粉が飛散することになるのです」

春の時期に花粉を飛ばす植物の品種と特徴は?

それでは、春と秋の花粉について、さらに詳しく見てみましょう。まずは春の花粉から、代表的な植物3つについてご紹介します。

代表的な春の花粉①:スギ

日本を原産とする、ヒノキ科の常緑針葉樹。東北以西の山中で多く見られ、戦後や高度成長期などに木材として重宝されたことから造林が進められました。現在では、人工林の4割以上を占めています。1本の樹木に雄花と雌花がつく雌雄同株で、花粉を飛ばすのは雄花の役目。

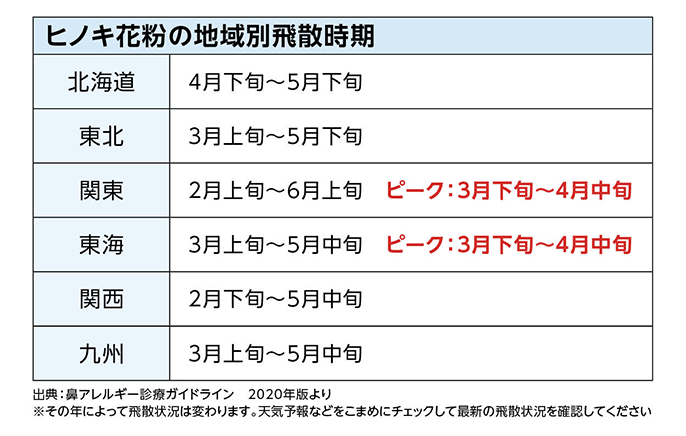

代表的な春の花粉②:ヒノキ

ヒノキ科の常緑針葉樹で、スギと並んで建材として好まれるほか、仏像や湯船、まな板など、さまざまなものの材料にも使われています。人工林を占める割合はスギに次いで多く、約2.5割。雌雄同株で雄花から花粉が飛ぶのも、スギとの類似点になります。

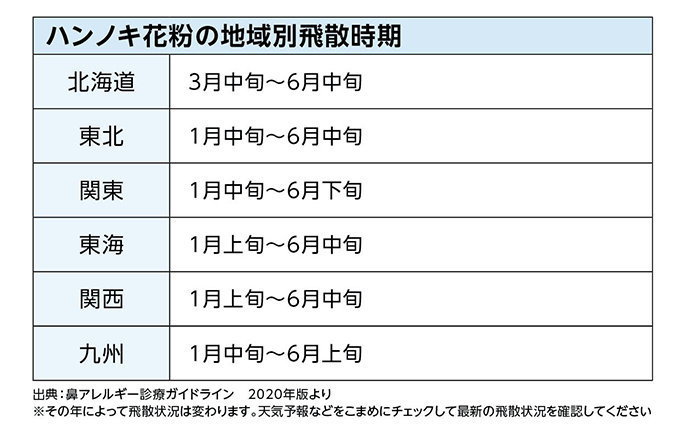

代表的な春の花粉③:ハンノキ

北海道から沖縄まで、日本全国に広く分布する落葉樹。耐湿性が高く、河原や沼などの湿地でもよく見られます。雌雄同株で、花粉を飛ばす雄花は松ぼっくりのような形状。葉は先が尖った楕円形で、縁がギザギザしているのも特徴です。

秋の時期に花粉を飛ばす植物の品種と特徴は?

続いてご紹介するのは、秋に花粉を飛ばす植物について。春と同様に3品種をご紹介します。

代表的な秋の花粉①:ブタクサ

北アメリカ原産。日本に入ってきたのは明治初期以前、定着したのは昭和初期と言われています。キク科の一年草で、道端や河川敷、畑地などに自生しており、草丈は30cmから150cmほど。葉は鳥の羽のように割けた形状で、枝先に穂を作り、小さくて黄色い花が集まって咲きます。

代表的な秋の花粉②:ヨモギ

河原や公園、空き地などの市街地に自生するキク科の多年草。日本の在来種で、お灸のモグサとして利用されたり、新芽が草餅に使われたりと、古くから親しまれてきました。地下茎で繁殖力が強く、駆除しにくいという面も。草丈は50cm〜100cm程度です。

代表的な秋の花粉③:カナムグラ

アサ科の1年草で、河原や公園、空き地などの市街地に自生。葉と茎には小さなトゲが下向きに生えており、樹木や塀などに絡みながらつるを伸ばして成長していきます。葉は手のひらのような形状。ホップの近縁種と言われ、果実もホップのような形をしています。

快適な毎日を送るために…。季節別に実践したい花粉対策

清益さんに聞いたところ、春に多く見られるスギ花粉と上記のような秋の花粉では、さまざまな違いがあるそうです。そのひとつが、樹木なのか雑草類なのかということ。これによって、春と秋では花粉の飛び方や注意すべき場所などが変わってくるようです。

春の花粉ならではの対策は?

「スギをはじめとした春の代表的な花粉は、背が高い樹木なので飛散距離が長く、数10km以上にも及ぶもの。そのため、山地に生息しているにも関わらず、都会まで花粉が届くのです。飛散が始まるのは朝、気温が温かくなってからなので、都会に届く目安は昼過ぎくらい。可能なら、その時間帯は外出を控えるなどの対策をとりたいですね」

秋の花粉なら対策はどうする?

「秋の花粉は背の低い雑草類で、飛散距離はせいぜい数10m〜数100m程度です。スギのように国有林など決められた場所に生息しているわけではないですが、都会の街中でもあちこちに見られる植物。生息地が限定されず、地域によっても細かく変わってくるため、スギ花粉のように飛散予測を立てにくいのも特徴ですね。

ただ、一般的には畑や堤防などに多いので、その近くにはできるだけ行かないように。また、そうした場所が自宅近くにあるなら窓は閉めておくなど、できるだけ花粉が自宅へ入り込まないようにしましょう。なお、地域によっては、植物の種類や飛散量を発表しているところもあります。身の回りにどんな植物が多いかを知る助けとなり得るので、確認してみると良いでしょう」

季節を問わずにできる基本的な対策は?

「花粉対策においては、周囲の花粉を減らし、体内への侵入を防ぐことが大切です。花粉の多い場所には近付かず、飛散量が多いとされる時期、特に風の強い日や晴れた日などは外出を避けること。もし外出する場合はマスクや眼鏡をし、帰宅時には家の外でアウターをしっかり払って付着した花粉を落とすようにしてください」

なお、ここ数年はライフスタイルの変化で外出することが減ったという人も、安心はできません。どんなに工夫をしても家の中には多少の花粉が入ってくるので、まめな掃除を行うなど、取り除くことを心がけましょう」

家の中に花粉を持ち込まないコツ

「洗濯はまめに、しっかりと。秋の場合は、周囲に雑草が少なければ外干ししても問題ありません。家の中に持ち込まれた花粉を減らすには換気も有効ですが、外干し同様、花粉があまり飛んでいない場合のみ。花粉が多く飛んでいるなら、カーテンをした状態で窓を少し開けるなど、最低限の換気に留めましょう。また、空気の動きが止まると空中の花粉はやがて床に落ちるので、朝、起きてすぐに掃除機をかけるのもオススメです」

空気清浄機や『ジアイーノ』、空気をキレイに保つ「ナノイーX」も活用を

ここまで、春と秋の花粉について清益さんに教わってきましたが、編集部からお伝えしたいのは、家電を使った花粉対策。上記の対策に加え、高性能なフィルターを搭載した空気清浄機などを利用するのもオススメです。たとえば、花粉をはじめとした有害物質を抑制する「ナノイーX」を搭載した空気清浄機なら、より一層安心できますね。

室内に入り込んだ花粉の働きを抑える「ナノイーX」

空気中に放出された「ナノイーX」は、花粉の働きを抑制することが可能。ブタクサやヨモギ、カナムグラなどはもちろん、イネ科のススキやカモガヤなどの秋花粉を含む13種の花粉を無力化※1することがわかっています。

20年以上にわたって研究されている、パナソニック独自の「ナノイーX」。現在では、花粉を抑制するOHラジカルの量が、誕生時の100倍にまで進化しています。さらに、抑制する時間も大幅にスピードアップ。「ナノイーX」が搭載された最新の加湿空気清浄機『F-VXW90』の場合、スギ花粉を99%以上抑制するのにかかる時間は約3時間※2と、旧モデルの1/4にまで短縮されています。

パナソニックの空気清浄機は、「気流」で花粉をキャッチ

『F-VXW90』には、独自の3Dフロー花粉撃退気流を採用。3方向へ向かう立体的な気流が部屋のすみずみに効率良く届くほか、花粉がたまりがちな床上の吸引力を高めたことで、旧モデルに比べて1.5倍※3の花粉集じん量を実現しています。

『ジアイーノ』なら、花粉を集じんしながら除菌や脱臭、加湿も可能に!

次亜塩素酸の力で、室内空間の除菌と脱臭を行う『ジアイーノ』は、集じん力に長けているのも特長。高性能なHEPAフィルターを搭載しており、花粉はもちろん、それよりも粒子が小さなハウスダストやPM2.5までしっかりキャッチします。ラインナップの一部を除いて、加湿機能も搭載。1台で4役をこなし、部屋の空気を洗うようにキレイにします。

悩まされることも多い花粉の時期。清益さんの教えてくれた対策に加え、家電もうまく取り入れて、できるだけ快適に過ごせるようにしたいですね。

花粉についての監修

清益 功浩(きよます たかひろ)

小児科医・アレルギー専門医。京都大学医学部卒業後、日本赤十字社和歌山医療センター、京都医療センターなどを経て、大阪府済生会中津病院小児科・アレルギー科で診療に従事。論文・学会報告多数。インターネットやテレビ、書籍などでも数多くの情報発信を行っている。総合情報サイト『All About』家庭の医学ガイド。

※1 約6畳空間での24時間後の効果です。:<スギ花粉>【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター 【試験方法】約6畳の試験室内で、布に付着させたアレル物質をELISA法で測定 【抑制の方法】「ナノイー」を放出 【対象】花粉(スギ) 【試験結果】8時間で97%以上抑制、24時間で99%以上抑制(4AA33-151001-F01)。 <スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・ススキ・シラカンバ・ヨモギ・オリーブ・ビャクシン・モクマオウ・ハンノキ・オオアワガエリ・カナムグラ花粉> 【試験機関】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験室内で電気泳動法による検証 【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】花粉(スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・ススキ・シラカンバ・ヨモギ・オリーブ・ビャクシン・モクマオウ・ハンノキ・オオアワガエリ・カナムグラ) 【試験結果】24時間で低減効果を確認(4AA33-151015-F01、 4AA33-151028-F01、4AA33-160601-F01、4AA33-160601-F02、 1V332-180301-F01)

※2 【試験条件】約18畳の試験空間で花粉相当の粉じんの集じん量比率を比較。【運転モード】19年発売F-VXS90、F-VXS70花粉撃退運転[標準]、22年発売F-VXV90、F-VXV70自動運転モード[花粉]【試験結果】F-VXS90 0.40個/mg、F-VXV90 0.63個/mg、F-VXS70 0.13個/mg、F-VXV70 0.23個/mg。

※3 【試験条件】約18畳の試験空間で花粉相当の粉じんの集じん量比率を比較。【運転モード】19年発売F-VXS90、F-VXS70花粉撃退運転[標準]、24年発売F-VXW90、23年発売F-VXW70自動運転モード[花粉]【試験結果】F-VXS90 0.40個/mg、F-VXW90 0.63個/mg、F-VXS70 0.13個/mg、F-VXW70 0.23個/mg。

2024年3月8日 空気

- 記事の内容や商品の情報は掲載当時のものです。掲載時のものから情報が異なることがありますのであらかじめご了承ください。