健康と天気 第1回「気象病の原因とメカニズムとは?手軽にできる対策をご紹介!」

監修:久手堅 司(くでけん つかさ)

ライター:UP LIFE編集部

2021年1月28日

健康

「天気が崩れると、なんだか調子がわるい…」

気のせいだと思っていた天候の変化による体調不良は、「気象病」かもしれません。

今回は、天気の変化で起こるさまざまな身体の不調や、その対処法について、「気象病外来」で診療にあたる脳神経内科医の久手堅 司先生にお聞きしました。

天気予報ができる!?不思議な特徴を持つ「気象病」

気象病の方々のお話を聞くと、「頭痛がすると思ったら、ゲリラ豪雨に遭遇した」とか、「だるさを感じて天気予報を見たら、台風が発生していた」などのエピソードをお持ちの方も少なくありません。

気象病の症状を持つ方々は、天候変化に敏感で場合によっては天気予報よりも当たる!などという方もいらっしゃいます。

いったい「気象病」の正体とはなんでしょうか?

また、なぜこのような症状が起こるのでしょうか?

気象病の原因は、天候・気圧・温度の変化

「せたがや内科・神経内科クリニック」の久手堅 司先生は、気象病を、“気圧、温度、湿度など気象の変化があるときに起こる身体の不調”と説明します。

湿度の変化で不調が現れる人もいますが、多くの場合は気圧、温度の影響を強く受ける人が多いとのこと。

「気象変化による体調不良には、頭痛や肩・首こり、めまい、倦怠感などが挙げられます。

人によってさまざまな不調が現れますが、圧倒的に多いのは頭痛でしょう。

私のクリニックの患者さんも、頭痛がきっかけとなって受診される方が気象病全体の8割を占めます」と久手堅先生。

卑弥呼も気象病だった?

その昔、邪馬台国の女王であった卑弥呼も気象変化で起こる頭痛を持っていて、天候が崩れることが予知できたという話もあります。

もしかしたら、世界各地に存在したシャーマンとは、現代でいう気象病の患者さんなのかもしれません。

そんな予知にも近い能力ともいえる気象病は、実は非常に身近で症状に悩む方々の数は多いと考えられているのですが、正しい診断が難しいこともあり、やっかいな疾患ともいえます。

まずは自分が、気象病の条件にあてはまるかどうか?

次のチェックリストで確認していきましょう。

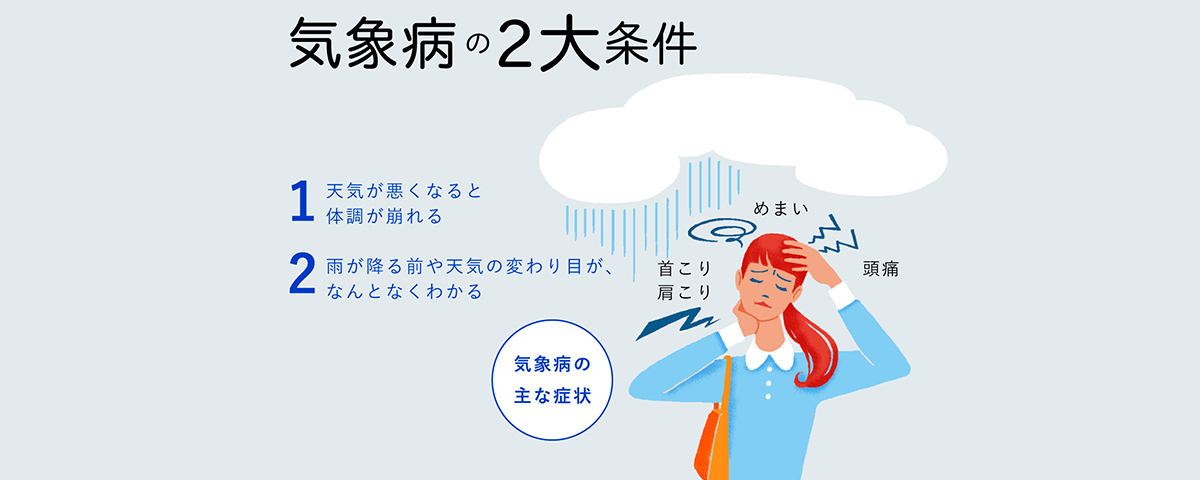

あなたも気象病かも!?簡単チェックリスト

気象病が疑われる症状には、どのようなものがあるのでしょうか?

久手堅先生は、まず以下の2つのポイントについて確認してほしいといいます。

ポイント1…天気が悪くなると、体調が崩れる

ポイント2…雨が降る前や天気の変わり目が、なんとなくわかる

先生によると、上記の2つのポイントのどちらかに該当する人は、7~8割ぐらいの確率で気象病といえるそう。

上記で判断しにくい方は、以下の項目もチェックしてみてください。

【チェックリスト2】

- 耳鳴りやめまいが起こることが多い

- 肩こり、首こりがある。または、首の外傷歴がある

- 猫背、反り腰で、姿勢が悪い

- 乗り物に酔いやすい

- パソコンやスマートフォンの使用時間が、1日4時間以上だ

- ストレッチや柔軟体操をすることが、ほとんどない

- 歯のくいしばりや歯ぎしり、歯の治療が多い。顎関節症がある

- 夏も冬もエアコンが効いている環境にいる

- 日常的に心身へのストレスを感じている

- 男女ともに、更年期障害ではないかと思うことがある

3つ以上あてはまった人は要注意

サブリストの症状のうち、3つ以上当てはまると気象病の予備軍かもしれません。

その場合は、ポイント1、2に戻り、当てはまるシーンがないか、再度確認してみましょう。

「気象病は、気圧、温度の“差”が急激に開くことで発症します。

たとえば、良い天気だったのに急に雨が降り始めたとか、雨が降る前に気圧が急激に下がったとか。

温度の場合は、温かい室内から寒い屋外に出ることで、周囲の温度が激変するとそこから気象病に類似した症状が出たり、風邪やアレルギーみたいな症状が出ることも」と久手堅先生。

しかし、気象条件が生み出す差が、どのようにして頭痛やめまいなどの気象病の症状につながっていくのでしょうか?

気候の変化で、溜まった不調が現れるのが気象病

そのメカニズムの根底には、「自律神経」と「普段から蓄積していた不調・疲労」があります。

気圧や温度の急激な変化が起こると、耳の奥にある「内耳」がその変化を察知し脳から自律神経を経由して、もともと身体に蓄積していた不調や疲労が顕著に現れる。

それが、気象病のあらわれるメカニズムです。

気象の影響を受け取りやすい内耳の特性はもちろんですが、普段から疲労が蓄積し、肩や首、腰がガチガチの方は要注意なのです。

毎日の疲労が蓄積していくと、自律神経の乱れにもつながり、自律神経の乱れがまた、身体のさまざまな部位の痛みや不調につながります。

疲れを溜めず、丁寧にケアすることが大切

「疲れてもきちんと休めていて、疲れを持ち越さない身体や習慣づくりができていれば問題ないのですが、日本人のライフスタイルだと、なかなかそうもいかないのが現実です。

睡眠時間が少ない、運動習慣が少ない、デジタル機器を使用している時間が長いなどが、気象病の増悪要因となります。

症状に慣れて、多少の頭痛や肩こりには耐えられるということを差し引いてもやはり年々症状がつらくなる場合は、疲労の蓄積がネックになっているといえるでしょう」。

天気を察知して事前に対処も!つらい痛みや不調を緩和する方法

それでは、気象病の症状はどう対処すればよいのでしょうか?

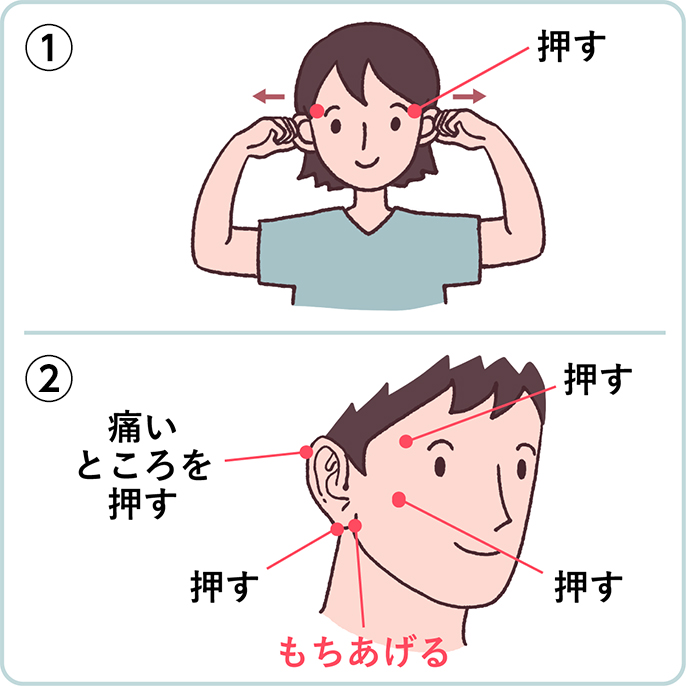

まず、痛みが出てしまった場合におすすめなのが以下の「耳まわし体操」です。

【耳まわし体操の方法】

1.両耳の耳たぶの上部を、水平方向に引っ張る。

耳が少しキーンとする様子を感じながら、5~10秒たったら離す。

耳まわりの緊張が解ければ、成功。

2.両耳の耳たぶの縁と顔の輪郭のはじまりが接する部分を、持ち上げるようにして30秒間、斜め上向きに押す。

離したときに軽くなるはず。

1と2に加え、耳全体を上下に引っ張ったり、耳たぶの真ん中より上の痛みを感じる場所を何度か押すのもおすすめ。

また、イラスト②で示したポイントを押して刺激するのもよいでしょう。

耳まわし体操を行ううちに、頭や顔まわりが軽く感じるようになるはずです。

「この体操は、内耳を刺激し、自律神経を整えてくれるとともに特に硬く張りがちな、首や肩の筋肉をゆるめてくれます。」

いざという時は、我慢せず薬に頼ろう

「耳まわし体操にプラスして、痛みがどうしてもひどい時の緊急薬を持ち歩くのもよいでしょう。

痛み止めがあることで、気持ちも楽になるという場合もあるかと思います」と久手堅先生。

また、気象病のメリットは、天候変化の予知ができるということ!

それならば、違和感を感じた時点で対策をはじめましょう。

たとえば、耳まわし体操は症状が出てからも役に立ちますが身体に違和感を感じた時点で行うのもおすすめです。

ひどくなる前にお薬を飲むのが効果的

さらに、痛みの発生前に飲むと効果的な薬を処方されている場合は、違和感を感じた時点でしっかり飲んでおきましょう。

また、夜間の気圧変化などを受けて、起床時に身体が重く感じる場合が多いかもしれません。そのような方は、時間の余裕をもって起きましょう。

目をさましたら起き上がる前に、耳まわし体操をして頭の周りに血液がまわったら、ゆっくりと起きるのも手です。

「朝起き上がれず、ずっとベッドの中にいると余計に起き上がりづらくなることもあります。

起きる時間には必ず余裕を持ちましょう。」

寝る前のスマートフォンは、百害あって一利なし!

「また、眠る前のスマートフォンはNG。自律神経を刺激して睡眠の質を下げてしまいます。

最低でも6時間以上は寝て、朝はしっかり朝日を浴びられるようしておきましょう」と久手堅先生。

近年では、気象病や慢性痛を感じる患者さんの割合が、若年化しているそう。

長時間のスマートフォンが、規則正しい生活を乱し、結果的に体調不良を引き起こしていることもあるそうです。

気象病は、予知ができるという部分で他の疾患よりもコントロールしやすい部分もあります。

気象病の特異なメリットを存分に意識して、症状の改善に努めていきましょう!

監修

久手堅 司(くでけん つかさ)

せたがや内科・神経内科クリニック院長。東邦大学医学部卒業後、同大学付属病院などに勤務。天候の変化によって生じる気象病に着目し、クリニックでは「気象病・天気病外来」を設置、さまざまな患者の悩みに対応している。そのほか情報番組や雑誌などで、気象病をはじめとしたコンテンツの監修なども担当。著書に「最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方」(クロスメディア・パブリッシング)、また、監修書に「面白いほどわかる自律神経の新常識」(宝島社)がある。

2021年1月28日 健康

- 記事の内容や商品の情報は掲載当時のものです。掲載時のものから情報が異なることがありますのであらかじめご了承ください。