花粉症企画 後編「つらい花粉は、生活習慣の改善で乗り越えよう!気を付けたい3つの事とは?」

監修:茂木立 学(もぎたて まなぶ)

ライター:UP LIFE編集部

2021年2月10日

健康

つらい花粉症時期を乗り越えるためには、どのようなボディメンテナンスが必要なのでしょうか?

今回は、前編記事の「花粉防御術」を踏まえた上で、身体そのものの状態を整え、つらい花粉症時期をおだやかに過ごすための心得を、耳鼻咽喉科の茂木立 学先生に教えていただきました。

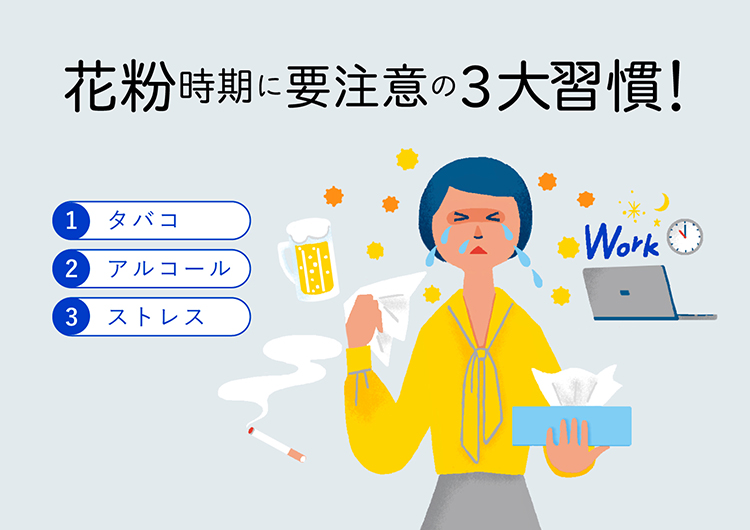

要注意!花粉症を悪化させる3大習慣

もう、すぐそこまで迫っている花粉症時期…。

前編の記事で、花粉防御の大切さは理解できたけれど、そもそもこの時期は、どのように体調を気づかったらよいのかわからない方も多いかもしれません。

特に今年は、去年に引き続き、新型コロナウィルスにもまだまだ注意が必要です。

花粉症に惑わされず、体調そのものが良く快適に過ごす準備ができているのに、越したことはありません。

具体的にこの時期は、どのように体調を保つのがよいのでしょうか?

まず、前提として、花粉症の症状を悪化させる生活習慣を知っておくことが大切です。

花粉症の症状を悪化させる生活習慣は、主に3つ。

1.タバコ

2.アルコール

3.ストレス

上記の3つの習慣は、さまざまな疾患を考える上で見直されるべき習慣でもありますが、花粉症を患う方にも同様だと茂木立先生は話します。

1のタバコは、タバコに含有されるニコチンなどの有害物質が、鼻奥の粘膜を刺激し、鼻炎を起こしやすくさせるといいます。

刺激されて弱くなった粘膜に、スギ花粉が付着することで、さらに鼻炎が引き起こされるということも。

2のアルコールは、摂取すると鼻の奥にある下鼻甲介(かびこうかい)という部位に血流がたまりやすくなります。

すると、鼻づまりが起き、そこに花粉症の症状がプラスされることで、余計に状態が悪化することがあります。

また3のストレスは、自律神経に大きな影響を与えます。そして自律神経は、花粉症症状を左右します。

その証拠として、花粉症や喘息などは、夜に症状が悪化しやすいのです。

「鼻の粘膜や気管などは、副交感神経が優位になる夜間に腫脹(しゅちょう)します。

寝ている間から明け方にかけては、特に腫れがひどくなる傾向も。

この時間帯に花粉を身体がキャッチしてしまうと、さらに花粉症症状が悪化して睡眠の質も下がるかもしれません」と茂木立先生。

副交感神経から交感神経への自律神経のスイッチが的確に行われることで、副交感神経から交感神経が優位に変わる朝には、花粉症症状も改善するはずですが、そもそもストレスによってこの自律神経の変換がうまくいかないと、粘膜の腫れが改善しないまま、屋外の花粉シャワーを浴びてしまうという状況にもなりかねません。

するとさらに花粉症症状が悪化する、負のループにはまってしまう可能性もあるのです。

つらい花粉症時期を乗り越える、ボディメンテナンス

花粉症を悪化させる3大習慣をチェックしたら、実際に自分のライフスタイルを見直してみましょう。

前出の1や2は、花粉症はもちろん、将来の健康維持のためにもある程度コントロールする必要があります。

難しいのは、3のストレス。

ストレスを支配している自律神経を健康に保つためには、規則正しい生活が一番です。ですが、現実的に考えて、ストレスを完全にコントロールするのは、不可能に近いでしょう。

また、ストレスをコントロールしようと躍起になることで、逆にストレスになってしまうこともあります。

自分のライフスタイルの中で、許してもいい部分と、しっかりコントロールする部分を分けがんばりすぎず、「いい感じにがんばれている」という自分にとってちょうどいい塩梅を模索する必要があります。

くれぐれも無理をせずに、少しずつ。

大きなハードルを見据えて努力するのではなく、小さながんばりを日々こなす。

そんな姿勢の積み重ねが、自律神経にも良い影響を与えてくれるはずです。

自律神経のバランスを保つためにできることをもう1つ。

自律神経は、睡眠と深い関係があります。

ですので、良質な睡眠を確保するためにベッドに入ってからのSNSやインターネットの閲覧は控えてみましょう。

スマートフォンのディスプレイから発せられるブルーライトは、紫外線に近い波長で、日中に活躍すべき交感神経を刺激してしまう可能性があります。

つまり、ブルーライトで脳も覚醒してしまうのです。

夜間は身体をやすめ、しっかりと眠るためにも消灯後は気持ちを切り替えて、スマートフォンはそっとベッドサイドに置きましょう。

それでも症状に悩んだら?自宅でできる対症療法

花粉症症状を緩和するために、前編の記事でご紹介したような花粉防御術や、鼻うがいなどを取り入れたり、ライフスタイルを見つめなおしたり。

1年の中の限定された期間を快適に過ごすための方法は、実際にいくつもあります。

ですが、それでも症状がひどい時…。みなさんにも経験がありますよね?そのような時はどうしたらよいのでしょうか?

【ケース1】夜、鼻づまりがひどくなった場合

夜間の鼻づまりは、良質な睡眠の妨げになります。

鼻づまりが改善しない時は、濡れタオルを電子レンジで加熱し、蒸しタオルをつくりましょう。

蒸しタオルをしばらく鼻の入り口に置いて、鼻が通るのを待ちます。

鼻づまりが起こる部位・下鼻甲介は、冷たい空気が入ると腫れて、あたたかい空気が入ると収縮します。

下鼻甲介の腫れを防ぐため、蒸しタオルをつかってあたためるとスッと鼻が通っていくのがわかるはずです。

また、お風呂に入って身体全体をあたためるのもおすすめです。

「どうしても辛いときは、血管収縮剤の点鼻薬を使うのもよいでしょう。

我慢してストレスになると、症状の悪化を引き起こします。

血管収縮剤の使いすぎは、いらぬ副作用を起こす可能性があるので絶対にNGですが、症状がひどい方は、万が一のレスキューとして備えておいてもよいかもしれません」と茂木立先生。

【ケース2】目がかゆくてしかたがない場合

目のかゆみは一度はじまると、しばらく続くという方もいるかもしれません。

かゆみに耐えかねて、掻きむしってしまうのを防ぐために、保冷剤を利用しましょう。

かゆみが出たときにすぐに使えるよう、普段から食品の買い物などでいただく小さめの冷却材をストックしておくとよいかもしれません。

保冷剤をかゆい方の目にのせ、しばらく冷やすことで、かゆみをちらしましょう。

茂木立先生は、どの方の花粉症にも等しく効く治療や選択肢は存在しないと言います。

大切なのは、多くの選択肢の中から自分に合った方法を見つけていくことだと。

「上でご説明したのは、家庭で花粉症症状を一時的に抑えるための対症療法です。

症状のひどい方は、花粉症期間に入る前から計画的に治療をはじめるのがおすすめ。

現在では、免疫剤の注射や舌下免疫療法で、花粉症症状の多くが改善可能です。

花粉症期間以外の時に治療を行う必要がありますが、つらい症状を迎える前に一手間割くことで、この時期を快適に過ごせる可能性がひろがります」。

監修

茂木立 学(もぎたて まなぶ)

「もぎたて耳鼻咽喉科」院長。日本大学医学部卒業後、複数の病院で臨床経験を積む。駿河台日本大学病院耳鼻咽喉科医局長および同病院外来医長を歴任後、平成17年に「もぎたて耳鼻咽喉科」を開院。患者の立場に立ったわかりやすい説明で、地域医療にも貢献している。

2021年2月10日 健康

- 記事の内容や商品の情報は掲載当時のものです。掲載時のものから情報が異なることがありますのであらかじめご了承ください。