胃腸症状企画 第6回「ボーッとする、物事に集中できない?腸内環境が頭の働きに影響する“脳腸相関”のはなし」

監修:吉汲 祐加子(よしくみ ゆかこ)

ライター:UP LIFE編集部

2022年3月29日

健康

昨今、注目されている腸と脳の関係。腸内環境が悪くなると、脳にも影響があるといいます。

今回は、腸内環境が引き起こす脳への影響について、国立消化器・内視鏡クリニックの吉汲 祐加子先生にお聞きしました!

腸内環境は、全身の健康に影響する!?

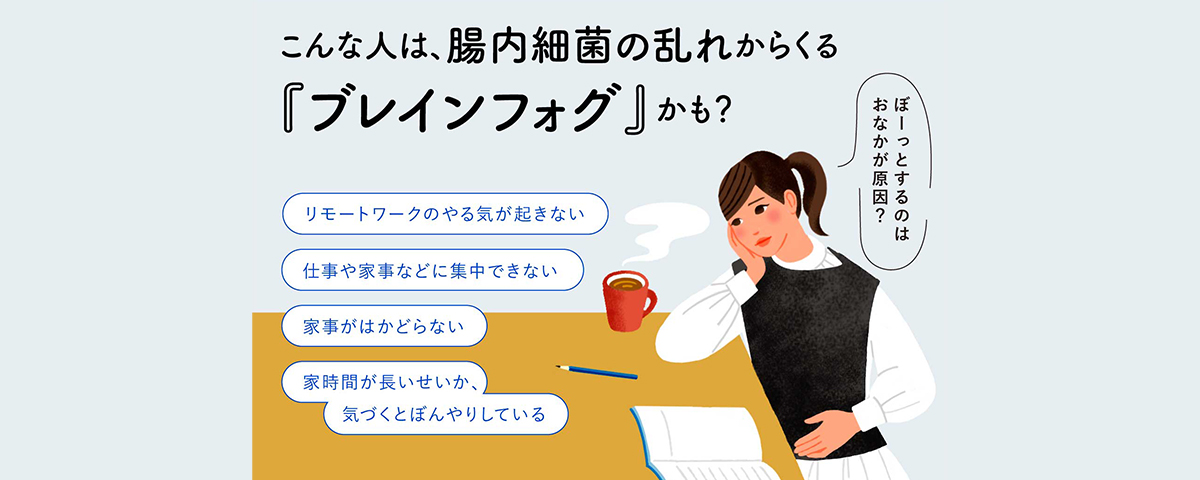

在宅ワークでPCを立ち上げたものの、気づいたらボーッとネットサーフィンを続けていたなんてことは、ないでしょうか?集中がつづかなかったり、会話でも適切なことばが即座に浮かばないなどがあれば、それは腸内環境の乱れからくる症状かもしれません。一体どういうことなのでしょうか?

「近年、腸内に生息する細菌が、全身の健康に大きな影響をおよぼすことがわかってきました。これを“脳腸相関”といいます」と話す吉汲先生。

腸内の悪玉菌が増えると、消化器疾患はもちろん、生活習慣病や心の病へつながる可能性が高いそう。

「腸内細菌には、善玉菌や悪玉菌などがありますが、これらのバランスが崩れると、おなかの調子が崩れていきます。それから、腸内細菌は代謝や免疫とも関係するため、太りやすくなったり、アレルギーを引き起こすことも。またうつ病など心の病を抱える方の腸内細菌は、悪玉菌が優勢であったり、俗に幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの生成に乱れが生じている場合もあります。」と吉汲先生

腸内環境は脳の働きにも影響する?

腸内細菌と関係のある病気は、消化器疾患からアレルギー、うつ病など心身におよびます。

なかでも、腸内環境が脳に与える影響は、私たちが気づかない間に起こっていることも。

冒頭にもあったぼんやりとしてしまう状態は、腸内環境の乱れによるブレインフォグといえるかもしれません。

頭がぼんやりするブレインフォグは、腸内環境を見直すべし!

ぼーっとしてしまう。考えがまとまらない。

誰にでも起こりそうな状態が、腸内環境とどう関係してくるのでしょうか?

「考えがまとまらなかったり、頭が鉛のように重く感じるブレインフォグは、おなかの調子がわるい過敏性腸症候群の患者さんにも多くみられます。原因の1つに、腸内環境の乱れが脳内のワーキングメモリに影響すると考えられています」と吉汲先生。

腸内細菌がつくる「酪酸(らくさん)」が、ワーキングメモリを向上させる

ワーキングメモリとは、情報を一時的に記憶し、状況に合わせて複数の仕事をこなすための記憶システムで、前頭葉や海馬にあります。

腸内細菌が食物繊維からつくる短鎖脂肪酸の1つ「酪酸」は、脳の司令塔である前頭前野や海馬の働きを促す栄養素であり、結果的にワーキングメモリも向上していくとのこと。

腸内環境が乱れると、この酪酸の産生もうまくいかず、結果的に、物ごとを記憶しにくかったり、ぼんやりするなどといったブレインフォグの症状があらわれると考えられているのです。

以下に、腸内環境の悪化から考えられるブレインフォグのチェックリストを用意しました。さっそくチェックしてみましょう!

ボーっとしてしまうのは、ブレインフォグ?簡単チェックリスト

- 慢性的に下痢や便秘の症状がある

- おなかが張っている

- 在宅ワークやもとのライフスタイルから運動不足になっている

- 栄養バランスのかたよった食事をしたり、アルコールを飲みすぎることが多い

- 睡眠不足

- 相手の話が聞けなくなった

- ものごとを開始するのに時間がかかる

- ものごとを同時進行できなくなった

- 風邪をひきやすい

- なんらかのアレルギーがある

上記の項目に複数チェックが入る場合は、あなたも腸内環境の乱れによるブレインフォグにかかっているかもしれません。

ブレインフォグを解消して、全身を健康に

ブレインフォグに気づかず、放っておくと、後々どのようなリスクがあるのでしょうか?

「腸内環境が原因のブレインフォグは、腸や大腸など消化器への影響が少なくありません。便秘や下痢を繰り返す過敏性腸症候群や、腹痛や血便がある炎症性腸疾患、大腸がんなどのリスクもゼロではありません」と吉汲先生。

また、ブレインフォグが進行することで、不安感や精神的疲労が蓄積し、うつ症状や認知機能の低下などにつながることも。

ブレインフォグの予防につながる!腸内環境をいたわる方法

「予防としては、まずはぐっすりと眠ること!」と吉汲先生。

深く眠ることで、心身がリラックスして、副交感神経が優位になり、消化管の働きも活性化します。

人は体温が下がるときに、寝つきやすくなるので、ベッドに入る前に38度から40度ほどのぬるめの湯につかるのがおすすめ。10分から20分、ゆっくりつかって、心と身体をときほぐしましょう。

2つ目は、眠る前のスマートフォンやタブレットの閲覧は控えめに。ブルーライトの影響で交感神経が優位になって、深い眠りに入りにくくなります。

3つ目として、夕食が遅くなる場合は、豆腐をつかった料理など、なるべく消化の良いものをいただきましょう。

「新型コロナウィルスの流行で、自粛生活が続くほど、おなかの不調を訴える人が増えてきました。慢性的なおなかの不調とブレインフォグの関係は今後も要注目です。たかがおなかの調子と思わず、ていねいに自分の身体の様子を観察することで、身体全体の健康につながっていくはず。腸内環境から生活のクオリティを上げていきましょう!」。

監修

吉汲 祐加子(よしくみ ゆかこ)

国立消化器・内視鏡クリニック院長。医学博士。神戸大学医学部を卒業後、東京大学大学院を経て、同大学付属病院、三井記念病院、丸の内クリニックなどに勤務。2021年に国立消化器・内科クリニックを開設。母が、胃がんで闘病した経験から、胃腸の健康を通して多くの人の幸せに貢献することを目標にキャリアを積み上げてきた。クリニックでは、通常の消化器外来のほかに、腸内フローラ検査や腸内洗浄をはじめとした自由診療も展開。「内視鏡で救える命をたすける」をモットーに、消化器のスペシャリストとして活躍中。

2022年3月29日 健康

- 記事の内容や商品の情報は掲載当時のものです。掲載時のものから情報が異なることがありますのであらかじめご了承ください。