人のくらしに寄り添う パナソニック「あかりの歴史」

創業者・松下幸之助の信念によって生まれたパナソニックの“あかり”は、人のくらしに寄り添い、明るさを届けてきました。

常に進化してきた“あかり”の歴史をぜひご覧ください。

パナソニックの原点はあかりの接続器具(1918年~)

1918年 アタッチメントプラグ発売

ラジオやアイロンといった電気製品を使うため、天井の電灯線から電気を取る接続器具「アタッチメントプラグ」を発売。ねじ込み部分を古電球の口金で代用してコストを抑えました。「アタチン」と呼ばれ、モダンな形状と低価格で評判となり広く使われました。

1923年 砲弾型電池式ランプ(自転車用ランプ)発売

当時、自転車のランプといえばろうそくや石油ランプが主流でしたが、風ですぐに消えてしまい、火をつけ直す手間がありました。そこで「途中で消えない明るいランプ」として砲弾型電池式ランプを発売。30時間以上点灯し続ける画期的なランプとして好評を博しました。

1927年 角型ランプ「ナショナルランプ」発売

砲弾型電池式ランプが提灯の代わりに家庭で使用されていたことをヒントに、自転車につけて使えるだけでなく持ち歩くことができる角型ランプを開発。「ナショナルランプ」の名前で発売され、翌年末には月3万個を売り上げるヒット商品となりました。

独占市場への挑戦、白熱電球事業の発足(1936年~)

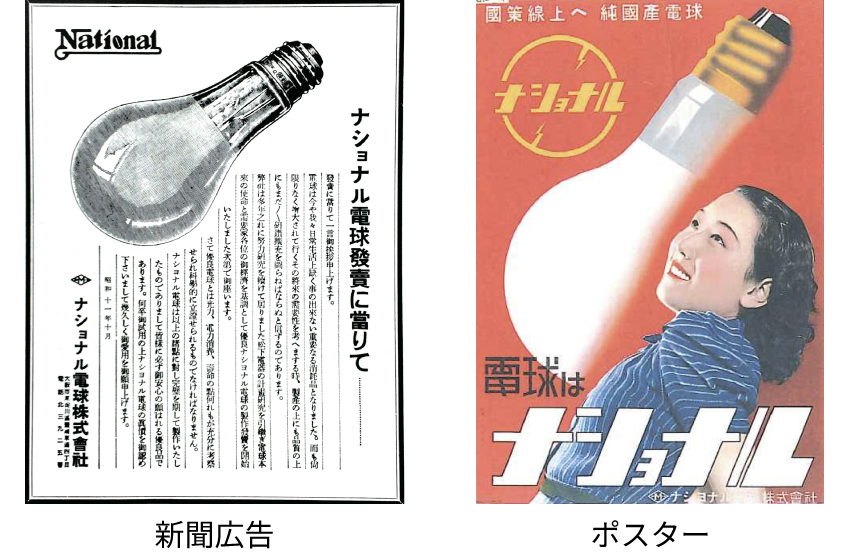

1936年 白熱電球第1号「ナショナル電球」発売

一社が独占していた国内の電球業界を適正な競争に導くため、同価格の1個36銭で白熱電球「ナショナル電球」を発売。「強くて明るくて経済的なナショナル電球」をキャッチフレーズに純国産をアピールしました。

1936年 電気スタンド発売

白熱電球を発売した年、電気スタンドを初めて発売。多彩な色調と成形性に優れたユリア樹脂を使用し、「マンデル」と名付けられました。

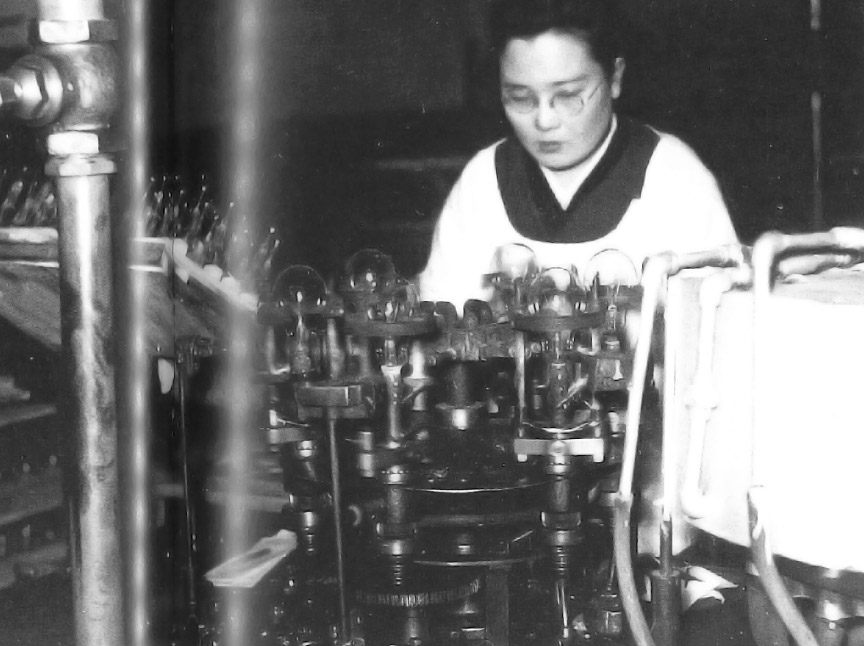

当時の電球工場の様子

豊崎硝子工場の作業風景(1938年)

熟練した作業員が電球バルブをさおで吹いて成形していました。

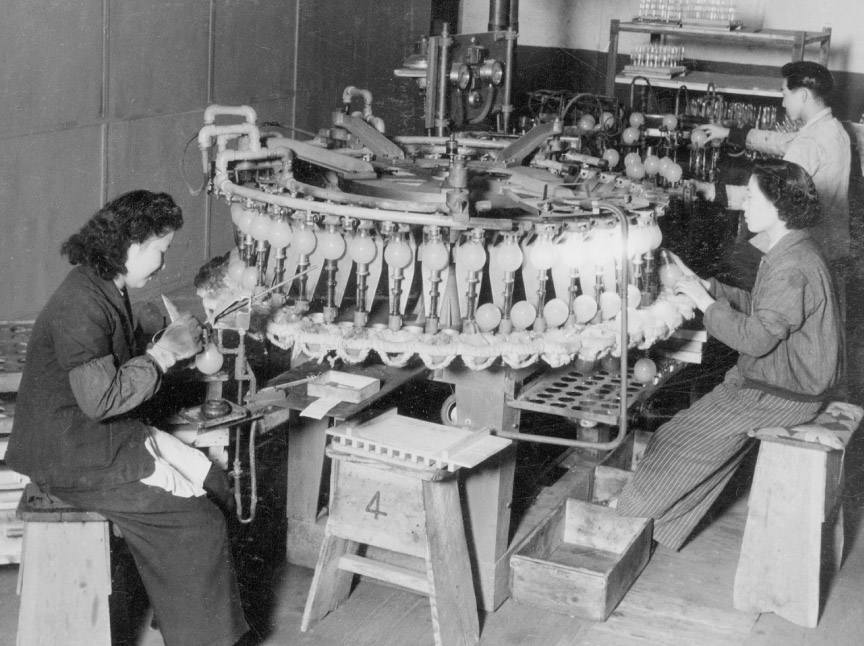

京都電球工場の作業風景(戦後)

慎重を要する手仕事が主体でしたが、戦前に比べて徐々に機械化が進んでいきました。

京都電球工場の生産風景(1951年)

電球ベーシングマシンによる生産が行われていました。

戦後からの復興、蛍光灯の生産開始(1951年~)

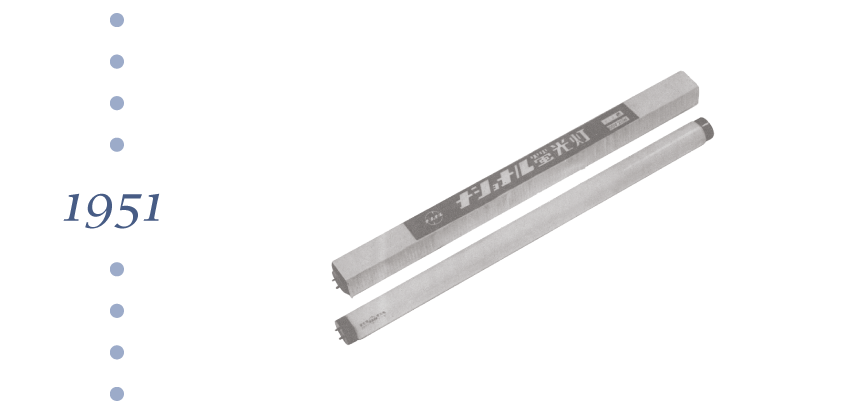

1951年 蛍光灯第1号(直管)発売

“あかり”がただ照らすだけのものからより快適に暮らすためのものへと変化するのに伴って、電球のほかに新たな光源となる蛍光灯が登場。改良を重ねることで、平均寿命は約3,000時間から一気に約7,500時間にまで伸びました。

1951年 蛍光灯スタンド発売

蛍光灯発売にともなって蛍光灯スタンドを発売。白熱電球と比べて消費電力が3分の1程度に抑えられ、家庭の新たな光源として普及していきました。

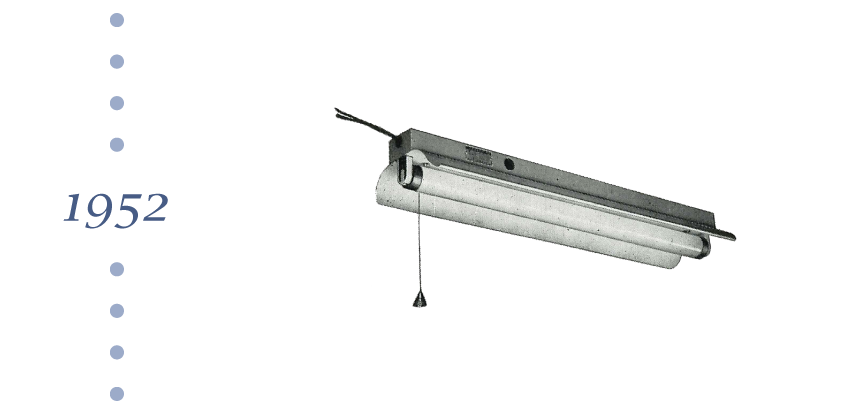

1952年 プル式家庭用蛍光灯器具発売

家庭での蛍光灯の流行を見据えて、蛍光灯器具を発売。プルスイッチを採用し紐を引くことで点灯・消灯できる、その後の照明器具につながる商品となりました。

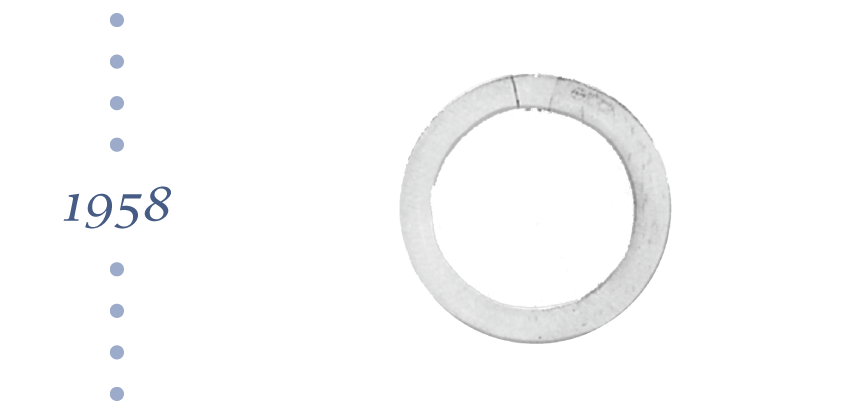

1958年 丸形蛍光灯発売

家庭電化ブームが巻き起こるなか丸形蛍光灯の発売を開始。当初は手曲げでつくられていましたが、強度などを改善して品質を高めることで家庭照明の主流として広く普及しました。

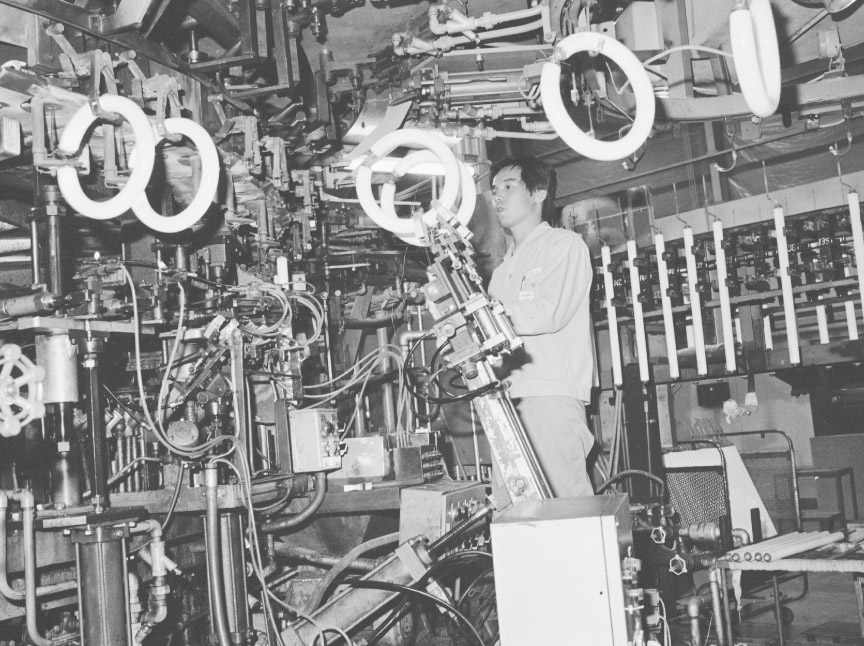

当時の蛍光灯工場の様子

京都工場の生産風景

蛍光灯工場での作業風景

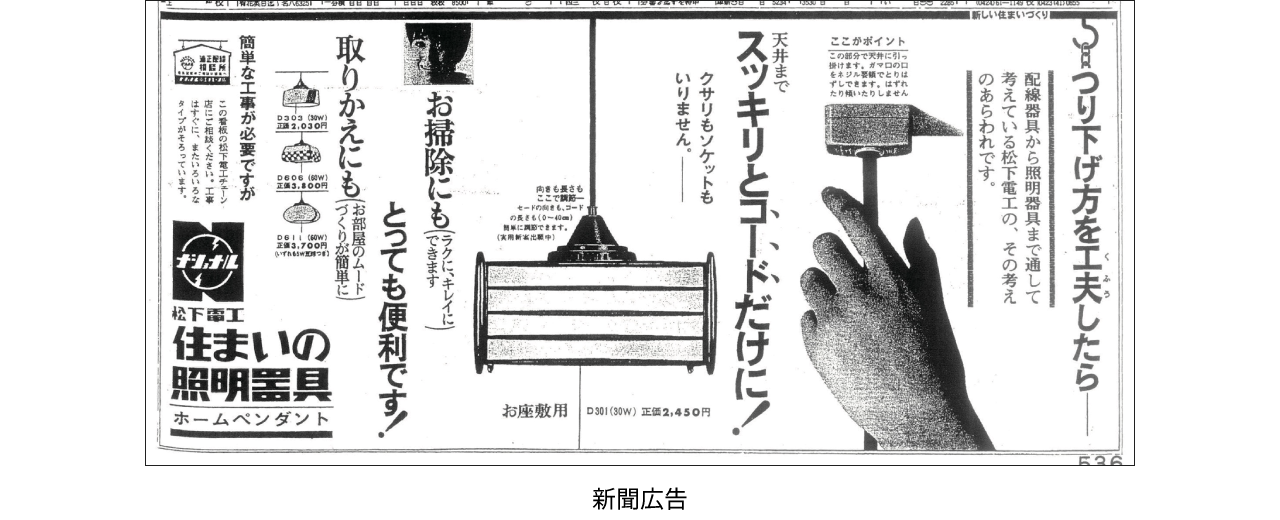

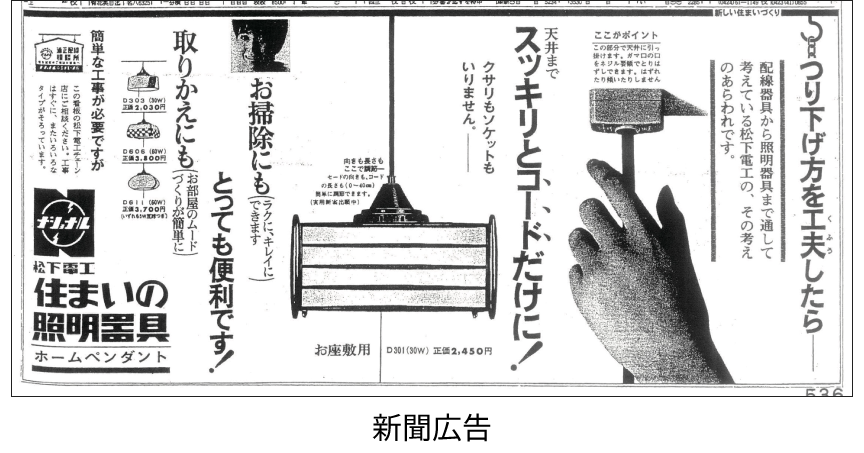

1963年 ホームペンダント(引掛けシーリング)発売

チェーン吊りだったそれまでの照明器具に代わる「あたらしい住まいの照明」として引掛けシーリングを発売。天井の竿縁に引掛シーリング台を固定、金具のつめを導入部に差し込み、ひねるだけで取り付けが完了するシンプルな仕組みで、コード調節装置をつけたことにより上下の高さも自在に変えられました。器具の取り替えも自由にできるようになり、家庭用蛍光灯を根底から変える画期的な発明となりました。

1970年 直付シーリングライト発売

和室や応接間、子ども部屋などの部屋全体を照らすあかりとして、直付のシーリングライトを発売。直管蛍光灯20形×5本の100Wの明るさが特長で引き紐タイプでは段調光が可能に。直視してもまぶしくなく、虫やホコリが入りにくい密閉構造のカバーも開発されました。

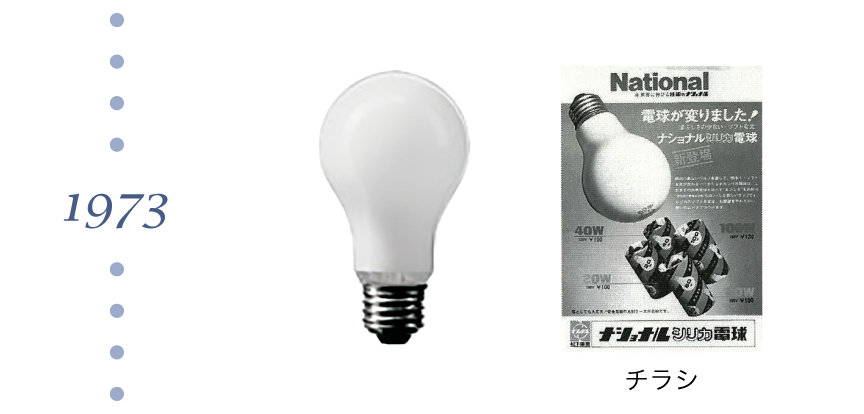

1973年 シリカ電球発売

バルブ内面に光の透過・拡散性にすぐれたシリカ粒子をコーティングした「シリカ電球」を発売。明るさや寿命を損なうことなくソフトな光を実現しました。光の質が重視される当時の風潮に乗って急速に普及し、電球シェアでトップに立ちました。

明るさと美しさを求めた、パルック蛍光灯誕生(1977年~)

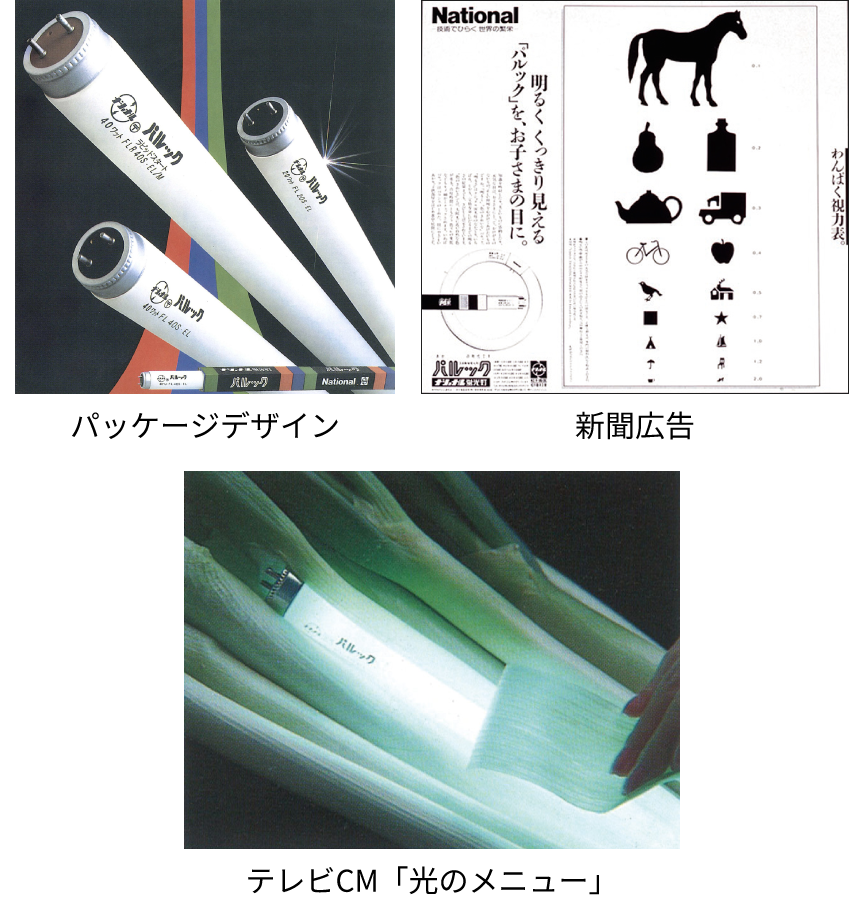

1977年 パルック蛍光灯(直管)発売

各メーカーに品質の差がなくなり価格競争の渦中となっていた蛍光灯市場に、演色性と明るさを両立させた蛍光灯「パルック」が誕生。人の目が色を感じる反応(色覚反応)が最も強い青・緑・赤の波長域に光を集中させることで、明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。パッと明るく見える「パルック」と名付けられ、現在に至るまで長く親しまれています。

1978年 パルック蛍光灯(丸形)発売

パルック蛍光灯に丸形が登場。身近なものの色が美しく見えると評判になり、家庭用照明として一躍人気商品となりました。

当時のパルック蛍光灯工場の様子

1978年6月19日

世界初のパルック丸形蛍光灯の生産のため、蛍光体の調合に取り組む松下電子工業・高槻工場。蛍光体の調合工程は微妙なカンと技術が要求されました。

1978年6月21日

世界初のパルック丸形蛍光灯の量産に取り組む松下電子工業・岡山工場。

省エネを目指して、蛍光灯の進化と電球形蛍光灯の発売(1980年~)

1980年 電球形蛍光灯「ライトカプセル」発売

1979年の第2次オイルショックを経て省エネ・省資源に向けた動きが強まるなか、電球の口金にそのまま取り付けられる蛍光灯「ライトカプセル」を発売。消費電力は40W電球の約3分の1、寿命は約3倍という特長があり、ホテルやビルの照明などに使われました。

1982年 ペンダントライト「インバータ・ストロング」発売

チラつきが消えないという蛍光灯の問題を解決した「インバータ・ストロング」を発売。従来の蛍光灯が1秒間に100~120回の点滅を繰り返すのに対して、インバータ・ストロングでは8万8千回の高速点滅を実現。消費電力をそのままにランプを明るく点灯させ、さらにジーという耳障りな音やチラつきをまったく感じさせない画期的な商品として、人気を博しました。

1982年 テレビCM「光のメニュー」でカンヌ国際広告映画祭のグランプリを受賞

世界各国から約2,000本の作品を集めて行われた第29回カンヌ国際広告映画祭で、日本では2度目の世界グランプリを受賞しました。「光のメニュー」はむいたオレンジの中から電球が、パイナップルの中から丸形パルックが現れるというトリック撮影を使ったユニークなもので、その美しい画面と音楽は世界に認められ、“照明のナショナル”のイメージにつながるCMとなりました。

1985年 ツイン蛍光灯「ツイン1」発売

コンパクトでハイパワーな光源を求める声に応えて、ツイン蛍光灯「ツイン1」を発売。国内初のブリッジ技術で長さを約3分の1に短縮し、36Wで直管蛍光灯40Wと同程度の明るさを実現しました。

1986年 パルック蛍光灯「パルックday」発売

白くすがすがしい色合いの「パルックday」を発売。現在のクール色に相当する光色は「白いおしゃれな光」と呼ばれました。

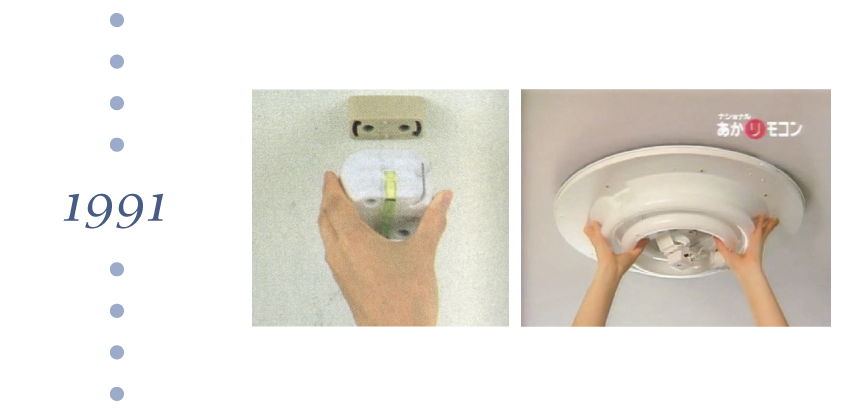

1991年 シーリングライト「カチット取付方式」発売

それまでの直付シーリングライトは重量があり、天井に木ねじで取付専用金具を施工する方式だったため工具が必要で、天井クロスに傷がつくなどの問題がありました。そこで器具重量を軽くし、電気工事不要・簡単配線で取り付けられる新方式のシーリングライトを発売。施工時の負担を軽くし天井を傷つけることなく一般のお客様でも簡単に取付やすくなりました。

1993年 電球形蛍光灯「パルックボール」発売

従来の電球形蛍光灯と比べてよりコンパクトで軽量な「パルックボール」を発売。電球形蛍光灯の課題であった立ち上がりの遅さも改善し、いろいろな器具に使えるので発売直後から好評を博しました。消費電力はシリカ電球の約3分の1、寿命は約6倍と省エネ性能を高めて環境にも配慮。この年の日経大賞を受賞しました。

1997年 ツインパルック蛍光灯発売

高周波点灯専用の二重環形蛍光灯「ツインパルック」を発売。世界で初めて管径20mmのスリムなガラス管を同心円状に2本、ブリッジ技術で繋ぎ、コンパクト・高効率で高い省エネ性を実現しました。

1998年 シーリングライト「ツインPa」発売

明るさが自慢のツインパルック蛍光灯を搭載したシーリングライト「ツインPa」を発売。専用のインバータ回路によって、ランプがより効率的に点灯できるようになり、器具も薄型化しました。

2004年 電球形蛍光灯「パルックボールスパイラル」発売

電球の形(グローブ)の中に発光管をスパイラル状に巻き上げた「パルックボールスパイラル」を発売。発光管を細く長くすることで高い効率が得られる電球形蛍光灯の画期的な形状となりました。

2005年 パルックプレミア蛍光灯発売

パルックの技術がさらに進化。最後までずっと明るい丸形蛍光灯「パルックプレミア」を発売。明るさと高い演色性はそのままに、点灯中の明るさの低下を抑える独自の「プレミアコーティング技術」を採用し、「最後まで明るい」「寿命が長く、取り替えの手間が省ける」と大きな反響を呼びました。

2006年 電球形蛍光灯「パルックボールプレミア」発売

発光管をさらに細く長くすることで消費電力を抑えた「パルックボールプレミア」を発売。ケース(口金の上部)も5mm小さくなり、より電球の形状に近づきました。また、このときパナソニックでは世界遺産などの名所で白熱電球を電球形蛍光灯に交換する活動を実施。景観を保全しつつ、省電力・長寿命のパルックボールプレミアで、消費電力・CO2排出量の削減を目指しました。(後にLED電球への交換活動を実施)

さらなる省エネと環境に配慮した、LED誕生(2009年~)

2009年 LED電球第1号発売

パナソニックからLED電球が登場。シリカ電球に比べて省エネ・高効率、約40,000時間の長寿命を実現しました。

2010年 LED電球小形電球タイプ(斜め取付け専用)発売

ランプを斜めに取り付ける器具専用の小形電球タイプ(斜め取付け専用)を発売。受金が斜めに取り付けられたダウンライトなどでも直下を明るく照らすことができました。

2011年 LED電球ぞくぞく発売

白熱電球とほぼ同じ光の広がりを実現した「全方向タイプ」、独自の技術で白熱クリア電球のフィラメントの輝きを再現した「クリア電球タイプ」など、使う場所や使い方に合わせたLED電球をぞくぞく発売。LEDへの置き換えを推進すべく商品を拡充させていきました。

2011年 LEDシーリングライト第1号発売

家庭での節電に関心が高まるなか、LEDシーリングライトを発売。普段のあかり、くつろぎのあかり、シアターのあかり、勉強のあかりの4種類のあかりをボタンひとつで切り替えることができました。

2012年 白熱電球の生産終了

地球温暖化防止のため政府は消費電力の高い白熱電球の2012年度までの製造中止を呼びかけました。独占市場への参入から始まり、生産量業界トップにのぼりつめるまでに躍進を続けたパナソニックの白熱電球は、 2012年10月31日、 76年の歴史に幕を下ろしたのです。しかし、研鑽され続けた技術とあかりへの想いが途絶えることはありません。

それは次世代のあかりであるLEDへと引き継がれていきます。

パナソニックは2012年からLED電球普及のためあかり交換活動を行っており、世界遺産や日本の伝統行事などの名所をパナソニックのLED電球が照らしています。LEDでわたしたちのくらしをより豊かに、そして地球にもやさしく。

2014年 LED電球 明るさ・光色切替えタイプ、ひとセンサタイプ発売

勉強や食事など生活シーンに合わせて明るさや光色を変えられる「明るさ・光色切替えタイプ」、人感センサーを搭載し自動で点灯、消灯する「ひとセンサタイプ」を発売。消費電力を抑え家計を助けるだけでなく、家の中でのくらしをより快適に、豊かにする工夫が凝らされました。

2016年 LEDシーリングライト「パネルシリーズ AIR PANEL LED」発売

空間に浮かんでいるような美しいデザインの「パネルシリーズ AIR PANEL LED」を発売。点灯時は光だけが浮遊しているような空間を、消灯時はクリアパネルが開放的な印象を感じさせ、インテリアとも美しく調和する新しい商品となりました。

2018年 LEDシーリングライト スピーカー搭載モデル「AIR PANEL LED THE SOUND」発売

Bluetooth®スピーカーを内蔵、ワイヤレスで音楽が楽しめる「AIR PANEL LED THE SOUND」を発売。スマートフォンの音楽やテレビの音を天井から再生することで、光と音による空間演出ができるようになったほか、照明のコントロールもスマホから行うことができ、IoT家電として照明の新たな価値を創造していきました。

2019年 LED電球「プレミアX」発売

色あざやかさを追求した「プレミアX」を発売。独自の波長制御技術により、人の肌や料理、生花などの色がより自然に美しく見えるようになりました。LED電球は放熱が必要なため白熱電球よりも寸法が大きくなりがちでしたが、熱対策にこだわり白熱電球に近いサイズと形状を実現。新たな光色「温白色(おんぱくしょく)」を加え、あかりの可能性を広げていきました。

2019年 蛍光灯の照明器具の生産終了

政府による「新成長戦略」や「エネルギー基本計画」、また一般社団法人 日本照明工業会の「照明成長戦略2020」の目標を受け、2019年4月1日、パナソニックは蛍光灯照明器具の生産を終了しました。1952年にプル式蛍光灯照明器具を発売以来、67年にわたって家庭を照らし続けてきた歴史に幕を下ろしたのです。

パナソニックのあかりは“パルックLED”へ(2021年~)

パナソニックのあかりは、パルックLEDとしてこれからも人のくらしを照らし続けます。

最新のLED電球・照明器具はこちら

1927年、「ナショナル」の商標を使用した初めての新聞広告が掲出されました。小スペースながらも松下幸之助が三日三晩、コピーや文字の大きさを熟慮してつくったのは「買って安心、使って徳用、ナショナルランプ」という三行広告。本来なら「買って徳用」となるところを、「安心」を前に置き「品質の大事さを訴えたい」という思いを表現しています。