第三回:防災グッズで必要なものは?置き場所や収納方法を解説

防災グッズと置き場所や収納方法についての監修:熊田 明美(くまだ あけみ)

ライター:UP LIFE編集部

2021年8月26日

防災

防災グッズや備蓄品で必要なものは?置き場所はどこがいい?水や食材はどれぐらい必要?防災の準備にまつわる素朴な疑問に、防災収納のプロ・熊田さんがお答え。正しい備え方や収納術をご紹介します。自分に合った備えを知り、少しずつ揃えていきましょう。

防災はお部屋のお片付けから始めると備蓄スペースが確保できます。第一回では、モノを減らすコツをはじめ、普段の生活から少しずつ始める「防災お片付け」のメリットを、第二回でお部屋別のチェックポイントをご紹介しました。

防災グッズで必要なものは?

被災した場合、自治体(役場など)に救援物資が届くまで数日かかります。物資が届くまでの備えとして以下のものを最低限、準備しておきましょう。

【防災グッズに必要なものリスト】

食料と水

非常用トイレ

停電時の明かり

情報収集に欠かせないラジオやスマートフォン

乾電池やモバイルバッテリー

自分や家族にとって、ないと困るもの

ただ、やみくもに備えるのではなく、何が何個くらい必要か、家族に必要な量を知ってから始めるのがポイントです。大規模災害発生時には、「1週間分」の備蓄が望ましいとされています。

といっても、具体的にどれくらい必要なのかわからないと備蓄も難しいですよね。

そこで、以下にそれぞれの備蓄品に関して1日に必要な量を解説します。

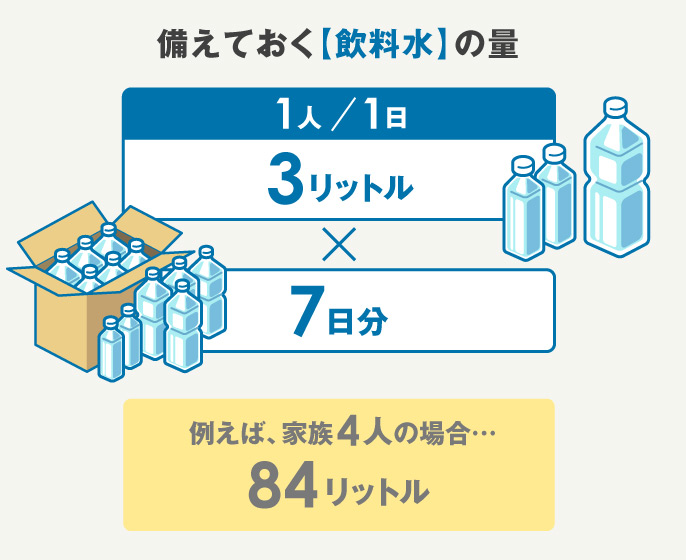

水は1人1日3リットル

生命の維持に欠かせない、水を例に考えてみましょう。飲料水の備蓄は大人1人につき1日3リットルが理想とされています。家族みんなの人数分を7日分程度(収納に余裕があればそれ以上)用意しておきましょう。

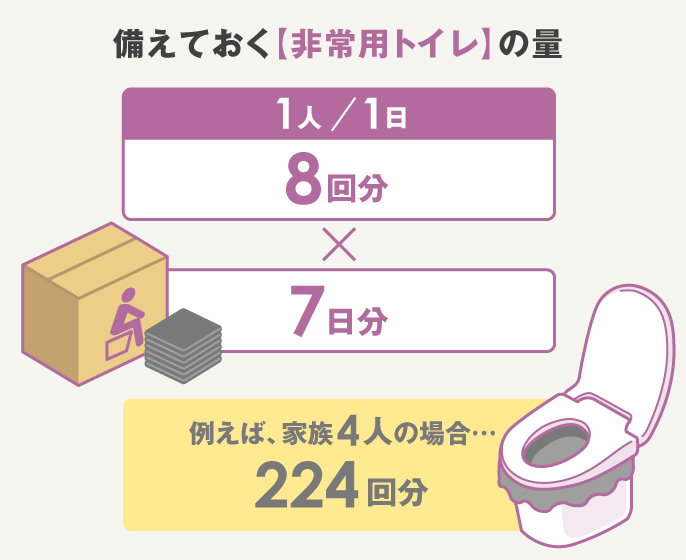

非常用トイレ

1日のトイレ使用回数は5~8回。大きな災害が起きると、停電や断水などで長時間トイレが使えなくなることもあります。トイレの回数は個人差があるため、自分や家族が1日に何回トイレに行くのか知っておきましょう。非常用トイレとトイレットペーパーの備えは必須です。

非常用持ち出し袋

自宅に居続けることが難しいため避難所に行く場合に、持っていくものをまとめた袋やリュックは家族ひとり1つは準備しておきましょう。必要なものは人によって異なりますが、身を守るものと情報収集に必要なものは各自で持ちましょう。

懐中電灯やランタンなどの明かりは、1人1灯

真夜中の停電対策として、1人1灯分は備えておきましょう。非常用のライトはさまざまな種類がありますが、明るければいいというわけではありません。停電時の主力照明、移動用照明など、使用目的に応じて組み合わせて使えるように、いくつか準備しておくことが大切です。

初動時の明かりが重要です。夜中の災害では、まず部屋を明るくしケガのリスクを減らしましょう。

乾電池は備えの基本

いざ使うときになって乾電池が切れてしまっていては、せっかくの備えが役に立たないこともあります。今一度、乾電池について正しい使い方や保管方法を知っておきましょう。

防災グッズの備蓄・収納方法はどうしたらいい?

「我が家では、夜間に災害が起きてもあわてないように、枕元に避難用防災グッズを備えています」

実際の災害時、せっかく準備した防災グッズもすぐに取り出せないと意味がありません。普段の生活では邪魔にならず、いざという時に取り出せる置き場所や収納方法をご紹介します。

ベッドのそばに運動靴

地震の揺れで割れたモノやガラスの破片でケガをしないよう、寝室内に運動靴をおいておくことは取りに行く手間も減り効率的です。深夜で明かりがない中で移動する際は、絶対に素足では歩かないでくださいね。

玄関や廊下収納の一部を備蓄スペースに

「玄関や廊下は家族みんなが毎日通る場所。もしもの際も逃げるときにすぐアクセスできるので、実は備蓄に適した置き場所なんですよ。我が家では、靴と傘の数を決めて減らし、備蓄スペースを確保。ペットボトルの水、備蓄食品、トイレや衛生用品などの備蓄庫として有効活用しています」

玄関収納よりも廊下収納の方が収納場所を確保しやすいおうちは、廊下収納を見直して、備蓄スペースにしてみましょう。

2階建てや3階建てにお住まいの場合は、上階に置き場所をつくって備蓄することも考えましょう。

クローゼットを整えて、防災グッズの収納スペースに

「洋服はたくさんあっても、全部着ることはできませんよね。季節ごとのコーディネートを決めて枚数を厳選しましょう。厳選するときにおすすめなのが、”1人ファッションショー”。実際に着てみて、今の自分に似合うか、着ていて気分が上がるか、判断するのがいいと思います。迷ったときは『保留BOX』へ。時間の経過とともに服への未練も薄れます。次の季節に見直すと、手放すことができるようになります」

洋服を減らしてスッキリしたクローゼットには、非常用持ち出し袋やペットボトルの水などの収納スペースが確保できます。着ない服より、災害時に役立つものが家族や自分を救うことができるのです。

防災グッズ以外にも、考えておいた方がいいこと

防災グッズの準備と合わせて考えておきたいのが、身の回りの危険な場所や避難所の情報です。いざというときに適切な避難ができるように、お住まいの地域の防災情報をしっかりチェックしておきましょう。

【ハザードマップで確認】

自治体のホームページや窓口でハザードマップが入手できます。(国土交通省ハザードマップポータルサイトからも入手可能)ハザードマップを確認し、自宅がどんな災害に遭いやすいか知っておきましょう。

【避難する場合】

非常用持ち出し袋(避難リュック)をまとめておくことが大切。市区町村からの避難情報が発令された場合、高齢者や避難に時間がかかる方やその家族は「警戒レベル3」で避難開始、それ以外の方もいつでも避難できるように備えましょう。

【在宅避難の場合】

高台の地域で耐震・耐風の家にお住まいの方は、在宅避難を考えましょう。家庭備蓄を充実させることも大切です。しかし、災害時は想定外の事態も起こります。非常用持ち出し袋(避難リュック)も必ず準備。

このように、お住まいの地形的な特徴やご自宅の耐震・耐風等級をチェックすることでご家庭に必要な対策が見えてくるはずです。

まとめ

日本で暮らす私たちは、必ず災害は起きるという心づもりで過ごすことが大切です。ただ、怖がるだけでは何も解決にはなりません。大切なのは日々の備え。

「防災は特別なことではなく、日常生活の延長と考えてください。“万が一のときに、どうしたら身を守れるのか”という視点で、少しずつモノと住まいを見直しましょう」

日々のお片付けに、少し“防災”の視点を絡め備えていくと、いつのまにか整理整頓と家庭備蓄が両立できるようになります。

普段はすっきり快適に、災害時も安心して暮らせる「防災お片付け」を始めてみませんか。

この記事で紹介した商品

防災グッズと置き場所や収納方法についての監修

熊田 明美(くまだ あけみ)

NiceLife代表。「快適な暮らし」と「安心できる生活」の両方を叶えるため、片付け防災収納を提案している。防災備蓄収納マスタープランナー、整理収納アドバイザー、防災士、調理師、乙種防火管理者などの資格をもち、講座やサポートサービス業務も行う。

2021年8月26日 防災

- 記事の内容や商品の情報は掲載当時のものです。掲載時のものから情報が異なることがありますのであらかじめご了承ください。